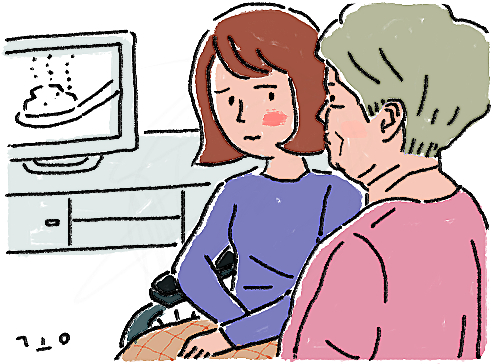

텔레비전 화면 속 사람들이 대게를 먹고 있다. 야무지게 발라낸 게살을 입에 넣기 바쁘게 너도나도 탄성을 내질렀다. 실하게 들어찬 게살을 클로즈업한 장면에선 나도 모르게 침이 고였다. 그게 한심해서 웃다가 엄마 쪽으로 고개를 돌렸다. 엄마의 표정이 이상했다. 시선은 화면에 두고 있었지만, 엄마는 텔레비전을 보고 있지 않았다. 엄마의 텅 빈 시선이 헤어날 수 없는 허무에 잠긴 듯 처연해 보였다. 머릿속이 바빠졌다. 무슨 일이 있었나? 혹시 내가 마음 상할 만한 말을 했나? 오늘 어디 어디에 들른다고 했더라? 여러 생각이 한꺼번에 밀려왔다. 아, 아빠가 돌아가셨지. 깨닫고 나자 나 역시 무릎이 풀썩 꺾이는 느낌이었다. 아빠가 돌아가신 지 이제 겨우 여섯 달밖에 되지 않았는데, 나는 종종 아빠를 잊는다. 아빠가 살아계실 때 아빠의 존재를 잊고 지냈던 것처럼 말이다. 하지만 엄마는 다를 것이다. 사십오 년이나 한 이불을 덮은 둘 사이엔 내가 짐작 못할 관계의 깊이가 있을 테니. 배우자를 잃은 사람은 치매와 돌연사의 위험이 커진다고 하지 않던가. 마음을 다친 사람의 몸이 얼마나 쉽게 무너지는지, 나는 누구보다 잘 알고 있다.

먹음직스러운 음식이나 아름다운 여행지 소개를 접하면 가슴 한편이 아리다. 아빠가 좋아하셨을 거란 생각이 들면 죄책감마저 느껴진다. 그 정도도 못 누리고 살 만큼 형편이 나쁜 것도 아니었는데, 우리 가족은 소비에 인색했다. 부모님은 어려운 시절을 몸 하나로 버텨낸 도시노동자답게 절약이 몸에 밴 양반들이었고 나는 뭐든 번잡한 건 질색이었다. 무엇보다 우리는 서로의 고단한 일상을 보듬어줄 만큼 너그럽지 못했다. 함께 할 수 있는 시간이 한정적이라는 사실조차 돌아볼 틈 없이 바쁘게 살다보니, 겨우 제철 대게나 흔하디 흔한 휴양지 따위가 가슴을 짓누르는 오늘에 이른 것이다. 그러니 똑같은 잘못을 반복하지 말자고 다짐하지만 그리 낙관적이진 않다. 넋을 놓고 먼 곳을 응시하는 엄마의 눈길을 발견할 때마다 가슴이 덜컥 내려앉으면서도 나는 종종 그 눈길을 잊는다. 잊지 말아야 할 것을 잊은 탓에 맞을 후회의 순간이 두렵지만, 오늘을 살아내기 위해 어제의 후회를 외면한다.

황시운 소설가