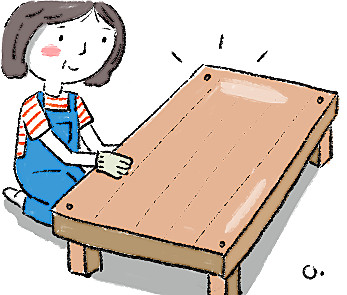

드디어 좌탁을 완성했다. 아직 사포질과 유칠 같은 뒷손질이 남아 있기는 하지만 꼴은 완전히 갖춘 것이다. 감개가 무량하다. 일주일에 한 번씩, 가끔 빠지기도 했지만, 석 달 동안 매달렸다. 75년 만이라는 제주의 더위에 땀깨나 흘렸고, 끌질 톱질에 손가락 두어 번 베이기도 했으니 그야말로 피와 땀의 결실이다. 주먹장 기법이라는 게 반듯한 아귀가 정확히 딱딱 맞아야 하는데, 삐뚤빼뚤 빈틈이 많아 엉성하기 짝이 없기는 하지만, 그래도 감개는 무량하다.

이걸 만들면서 느낀 게 많다. 무엇보다 나는 이런 일에 정말 소질이 없다는 걸 새삼 확인했다. 나는 손끝이 너무 허술하다. 아무리 꼼꼼히 치수를 재서 그리고 깎아도 반듯하게 만들어지는 홈은 열에 하나도 안 된다. 그리고 나는 시각정보를 받아들이고 처리하는 능력이 현저히 떨어진다. 목재의 앞면 뒷면 옆면에 대한 설명을 듣고도 돌아서면 헛갈려 엉뚱한 면을 갖다 붙이기 일쑤다. 그래 놓고도 태평하다. 그러면 안 예쁘다고 선생님은 노심초사인데 ‘삐뚤빼뚤 쓰는 법’이라는 동화를 떠올리며 자기합리화를 한다. 선생님이 악필인 짝꿍에게 글씨를 가르치라는 과제를 내자 거꾸로 훌륭하게 삐뚤빼뚤 쓰는 법을 자기가 배우고 반 전체 학생들에게 전파하는 청개구리 같은 녀석 이야기다. 그래도 이런 손재주로 포기하지 않고 작품(?)을 완성했으니 내 노고를 조금은 스스로 치하해주고 싶다.

하지만 그보다 더 치하해야 할 것은 선생님의 노고다. 무딘 손으로 대충 깎아 놓으면 세심하게 다듬어주고, 시키지도 않은 짓을 덜컥 저질러 사고를 치면 황망히 수습하느라 땀깨나 흘렸다. 그래도 나는 우리 선생님의 수제자다. 함께 시작한 네 명의 제자 중 그나마 착실히 수업에 나와 뭐 하나라도 만들어낸 제자는 현재 나 하나뿐이니까. 그 자부심으로 나는 다음 작품에 착수하려고 한다. 캣타워 겸 책장이라는 파격적인 아이템이다. 올해 안에 완성할 수 있을라나. 손가락도 무사해야 할 텐데…. 계획도 태평하고 걱정도 장난 같은 이 목공 수업이, 참 즐겁다.

김서정(동화작가·평론가), 그래픽=공희정 기자