“또 남겼네.”

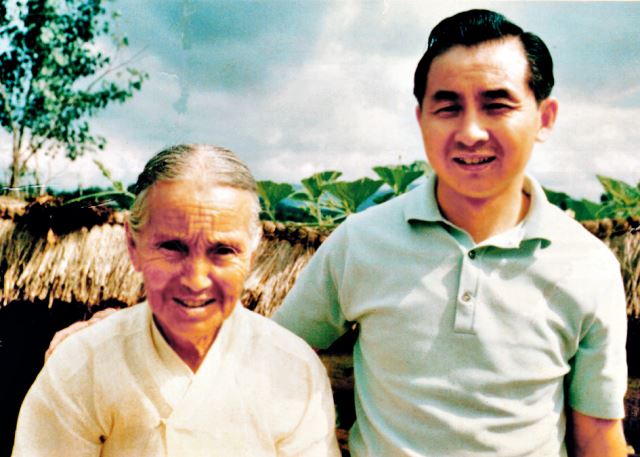

시어머니는 늘 밥그릇에 밥을 가득 얹어주셨다. 반찬이 좀처럼 입에 맞지 않았던 나는 밥에 거의 손도 대지 못했다. 나를 생각해 달걀 프라이를 만들어 주시기도 하셨지만 들기름 냄새 때문에 먹지 못했다. 시어머니가 정성스레 만든 음식을 맛있게 먹고 싶었지만 20여년 동안 입에 밴 식습관은 하루아침에 바뀌기 어려웠다.

“어머님, 죄송한데 고추장이 맵고 김치는 너무 시어요.”

나는 집안에 있는 각종 과자를 찾아 먹었다. 그때 누군가 나를 위해 센베이라는 과자를 사다 줘 그나마 먹을거리로 삼을 수 있었다. 한국 음식을 먹지 못하는 건 남편(김장환 목사)도 마찬가지였다. 남편은 한국 사람인데도 지난 8년 동안 입맛이 서구식으로 완전히 바뀌어버렸다. 게다가 남편은 나보다 비위가 약해 시골 생활에 쉽게 적응하지 못했다.

어느 날 남편이 나를 방으로 불렀다.

“당신 배고프지. 과자만 먹는 것도 하루 이틀이지. 이것 좀 마셔봐.”

향긋한 인스턴트 커피였다. 남편의 친구가 선물해 준 것이라고 했다. 비록 미국에서 먹던 것과 비교할 순 없었지만 설탕을 타서 마시니 제법 마실 만했다. 이후 커피는 센베이 과자와 함께 내가 한국에서 마음 놓고 먹을 수 있는 음식이 됐다. 처음에는 남편과 단둘이 몰래 마셨는데 시머니에게 들킨 뒤부턴 식후에 셋이서 함께 마시게 됐다.

‘이렇게 불편한 생활을 언제까지 할 수 있을까.’

잠자리에 누워 이런 생각이 들 때면 나도 모르게 마음이 약해지곤 했다. 그럴 때면 내 마음속에 있는 성령님의 조용한 음성이 들려왔다.

‘트루디 나는 특별한 목적을 갖고 너를 한국으로 보냈다. 네가 조금만 참고 견디면 너는 한국에서 아름다운 꽃을 피울 수 있을 거야.’

성령님의 음성을 듣고 난 뒤 조용히 혼자서 찬송을 불렀다. 그러면 ‘이미 선교사로 각오를 하고 왔으니 불편한 것쯤은 문제가 아니다’라는 결연한 의지가 샘솟았다.

한 번은 수원 10전투비행단의 이경철 대령이 한국 파일럿들에게 성경을 가르쳐 달라고 남편에게 부탁했다. 덕분에 남편과 나는 비행단 내 미국 군인 40여명이 이용하는 식당에서 밥을 먹을 수 있었다. 나는 지금도 그곳에서 먹었던 프라이드 치킨 맛을 잊을 수 없다. 그 뒤로도 우리는 가끔 비행단 식당에 가서 밥을 먹고 커피나 아이스크림을 사다가 가족들과 나눠 먹었다.

한국에 온 지 한달쯤 지나면서부터 내 입맛이 서서히 한국식으로 적응하기 시작했다. 내가 제일 먼저 환호했던 것은 갈비탕이다. 추운 겨울에 따뜻한 고기 국물을 먹으면 속도 풀리고 힘이 났다. 주말 저녁이면 친구가 선물한 전기 프라이팬으로 과자와 빵을 만들어 먹었는데 시어머니는 내가 만든 과자를 무척 좋아하셨다.

“미국 사람들이 왜 부자인지 알겠다. 밀가루를 가지고 별걸 다 해먹는구나.”

한국 사람들이 수제비나 부침개, 국수를 해먹는 게 고작인 반면 미국 사람들은 과자와 빵을 만든다며 신기해하셨다. 미군 부대에서 구해온 닭고기와 버섯으로 크림, 버섯 수프를 만들어드리면 “죽을 이렇게 끊일 수 있다니 신기하다”며 매우 맛있게 드셨다.

정리=박효진 기자 imhere@kmib.co.kr