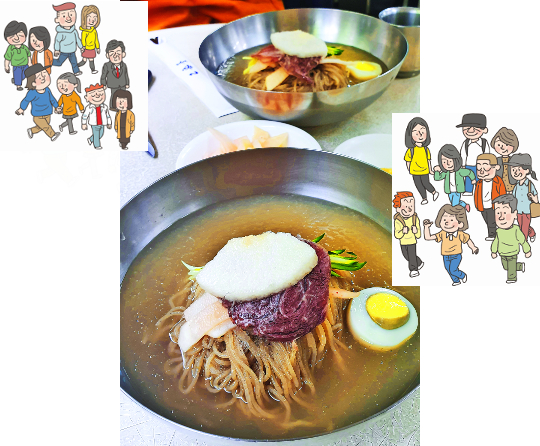

정성스레 우려낸 육수와 메밀로 빚은 국수, 소고기 편육, 배 조각, 삶은 계란 등이 잘 어울려 보이는 평양냉면. 윤성호 기자

점심시간 서울의 한 평양냉면 전문점을 찾은 사람들이 길게 줄을 서서 입장 순서를 기다리고 있다. 윤성호 기자

서울의 한 평양냉면 전문점 손님들이 8일 테이블에 앉아 평양냉면을 먹고 있다. 점심시간 이 음식점에는 남는 테이블이 없을 정도다. 윤성호 기자

걸그룹 ‘소녀시대’의 서현이 지난해 5월 평양 예술단 공연을 마친 뒤 옥류관에서 평양냉면을 먹는 모습. 뉴시스

여름이 다가온다. 냉면의 계절 말이다. 심심하지만 깊은 맛의 육수를 지닌 평양냉면, 질기지만 맵고 고소한 함흥냉면이 대표적인 우리네 차가운 국수 메뉴다. 한동안 매콤한 양념과 옥수수전분으로 빚은 면발의 함흥냉면이 대중의 입맛을 사로잡았다. 평양냉면은 마니아층은 있었지만 전국적으로 각광받는 음식은 아니었다. 서울·경기 지역에선 인기 메뉴였으나 남쪽 지방에선 평양냉면 전문점을 거의 찾아볼 수 없을 정도였다고 해도 무방하다.

그러던 게 이제 반대가 돼 가고 있다. 열광적인 평양냉면 마니아가 세대와 계층을 가리지 않고 퍼져나가고 있어서다.

7일 낮 서울 중구의 한 평양냉면 전문점 앞에는 끊임없이 이어져 들어오는 승용차와 주차요원, 점심시간 이곳을 찾은 직장인들이 늘어선 줄로 분주했다. 연인으로 보이는 20대 데이트족, 30·40대 직장인, 50·60·70대 장년층이 뒤섞여 있었다. 이미 음식점 안은 만원사례였다. 을지로와 충무로, 종로 일대는 1950년대부터 문을 연 평양냉면 ‘원조집’들의 고향이다. 평양면옥 을지면옥 우래옥 등은 이미 강남에도 분점을 열어놓고 있다. 대치동 압구정동 양재동 등 소위 ‘부자동네’에서도 이들 음식점은 고급 레스토랑에 속한다.

나이와 계층을 넘어선 ‘평양냉면 세대’

20년 넘게 샐러리맨 생활을 이어온 K씨(49)에겐 요즘 한 달에 한 번 대학 동창 4명과 만나는 점심시간에 대한 흥분이 생겼다. 오전 11시쯤 출발해 약속 장소인 식당으로 승용차를 타고 움직인다. 지난 1월 신년회에서 만난 친구들과 서울 일대 평양냉면 순례를 하기로 약속하고 한 달에 한 번씩 나서는 걸음이다. “다 같은 맛 같지만 진짜 달라요. 어떤 집 평양냉면은 꼭 제육이랑 먹어야 맛이 더 나고, 어떤 집은 불고기랑 먹어야 맛있습니다. 그리고 음식점마다 육수의 농도와 염도, 온도가 다 다르고 면발도 달라요. 어떤 건 식초와 겨자를 넣어야 맛이 살아나고, 어떤 냉면은 고춧가루를 조금 뿌려야 맛이 나더라고요.”

대학생 S씨(21)는 혼자 평양냉면을 찾아다니는 ‘식객(食客)’이다. 고등학생 시절 아버지를 따라 간 평양냉면 음식점에서 먹어본 평양냉면 맛은 ‘뭐가 이리 맹탕이야’라고 혼잣말을 할 정도로 맛이 없었다고 한다. 햄버거와 피자, 떡볶이, 튀김 같은 ‘강한 맛’ 음식에 길들여진 그에게 평양냉면은 참으로 별 맛 없고 차가울 뿐인 국수였다. 그러던 S씨가 평양냉면 세대가 된 건 대학 같은 과 선배인 시간강사 덕분이었다. 수업이 끝난 뒤 이 선배가 몇 명을 데리고 신촌 근처 평양냉면집을 찾는 걸 ‘정례화’했고, 그 덕에 그도 평양냉면 맛을 알게 됐다는 것이다. “그때도 처음엔 밍밍해서 맛이 없었어요. 근데 한 번 가고 두 번 가고 세 번 가니 그 맛을 잊을 수 없더라구요. 짜지도 않고 자극적이지 않은 육수에 쌉쌀한 메밀면발이 어울려 내는 하모니랄까. 그래서 마니아가 됐죠.”

S씨가 지금까지 찾아다닌 평양냉면집은 서울, 경기도뿐 아니라 강원도와 충청도, 경상도 지역까지 퍼져 있다. 다 합쳐 31군데가 넘고, 그의 SNS엔 ‘인증 사진’이 빼곡하다. “취직하기 전 여유 있을 때 전국의 평양냉면집을 다 찾아내 진짜 ‘완냉’을 해야죠.”

완냉은 요즘 젊은 평양냉면 마니아들에게 퍼져가는 유행어다. 소위 4대 원조집 평양냉면은 다 먹어야 한다는 의미에서 ‘완전정복 평양냉면’을 줄여 만든 말이라고 한다.

평양냉면의 정치학, 남북 화해 모드에 번성

평양냉면의 등장은 6·25전쟁이 끝난 1953년 이후다. 북한 지역에서 피난으로 내려온 실향민들이 평화롭던 시절 즐겨 먹던 메밀로 만든 국수를 상품화한 것이었다. 아직도 북한에선 냉면을 그냥 ‘국수’라고 부른다. 쇠고기와 꿩고기, 돼지고기 등으로 오랫동안 우려낸 육수에서 고깃기름을 다 건져내고 그릇에 담아 차가운 바깥에 얼려뒀다가 꺼내 메밀면을 말아 먹던 겨울철 음식이었다.

소금이나 간장 간을 많이 하지 않고 고춧가루 양념이 적은 평양식 김치와 함께 먹던 것이다. 종로, 을지로 등 청계천 일대는 실향민들이 살기 위해 몸품을 팔고 장사를 하던 공간이었고, 자연스레 평양냉면집들이 성황을 이뤘다. 실향민 세대로부터 서울, 경기도 지역 주민들에게로 입소문을 타고 맛이 퍼져나갔다. 짜고 매운 ‘강한’ 맛에 길든 남한 주민들을 심심하지만 깊은 풍미로 사로잡은 셈이다.

육수를 만들 때 넣은 고기를 꺼내 편육이나 제육을 만들어 먹던 실향민의 습관까지 평양냉면 음식점들은 인기 메뉴로 만들었고, 냉면 한 그릇과 수육·제육·편육 한 접시가 표준 메뉴가 되다시피 했다.

우리 사회에 널리 퍼져 있던 실향민 세대와 그 가족들, 이들로부터 나온 입소문을 타고 북한 입맛을 좋아하게 된 전후세대 등 평양냉면의 단골 고객층은 탄탄하게 형성됐다.

그렇지만 여전히 평양냉면은 우리 사회의 다수가 아닌 소수가 좋아하는 ‘마니아용’ 음식이었다. 한번쯤 별미를 찾아 외식할 때 찾던 음식이었을 뿐 잔치국수나 수제비, 전주비빔밥, 삼계탕 같은 대중음식은 아니었다는 의미다. 오랜 시간이 걸리는 육수도 만들기 힘들고 육수나 면발을 뽑는 노하우도 얻기 힘들어 평양냉면 전문점도 많지 않았다. 그러니 기계로 면을 뽑고 누구나 쉽게 고춧가루 양념을 만들 수 있는 함흥냉면의 인기를 뛰어넘기 힘들었다.

젊은층 사이에 평양냉면이 인기를 끌게 된 본격적인 계기는 지난해 이맘때 열린 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 판문각 남북 정상회담 이후였다. 북한 지역인 이곳에서 김 국무위원장은 문 대통령에게 평양냉면을 대접했고, TV로 생중계된 만찬 장면을 타고 평양냉면은 날개 돋친 듯 팔려나갔다. 그보다 한 달 앞서 평양 공연을 가졌던 걸그룹 레드벨벳 등 우리 예술단이 평양의 옥류관에서 평양냉면을 먹었던 장면도 젊은층의 호기심을 불러일으켰다. 평양냉면을 소개한 다양한 음식 프로그램과 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등을 타고 평양냉면 열풍은 줄곧 이어졌다.

SNS에 익숙한 20, 30세대는 “우리 동네에도 평양냉면집 있다”는 ‘우동평’ 인증 사진까지 자신들의 SNS 계정에 올리기도 한다. ‘옥동자(屋童子)’란 유행어도 생겨났다. 잘생긴 남자아이란 의미의 옥동자(玉童子)가 아니라 유독 ‘옥(屋)’이란 글자로 끝나는 평양냉면집이 많은 데 착안해 ‘평양냉면집을 즐겨 찾는 젊은이’를 뜻한다고 한다.

한창 번성하고 있지만, 요즘 평양냉면집 주인들은 걱정도 크다고 한다. 지금이야 남북 관계가 좋으니 예전보다 더 많은 손님이 몰려들지만 언제까지 계속 이렇지는 않을 것이란 생각 때문이다. 강북의 한 평양냉면 전문점 주인은 “2000년대 초반 남북 간 훈풍이 불 때도 평양냉면이 인기를 끌었다. 그러다 또 제자리로 돌아갔다”고 잘라 말했다. 평양냉면 열풍에도 정치와 정세가 작용한다는 뜻으로 들렸다.

그는 “한 그릇 만들기 위해 많은 시간이 걸리지만 첫 술에 딱 입맛을 사로잡을 자극적인 맛도 아니라 젊은층이 계속 선호할까 싶다”면서 “늘 한결같은 실향민 세대가 점점 사라져가고, 자꾸 다양한 퓨전 음식들이 소개되니 장기적으로 평양냉면이 승산 있는 사업은 아닐 수도 있다”고 했다.

신창호 기자 procol@kmib.co.kr