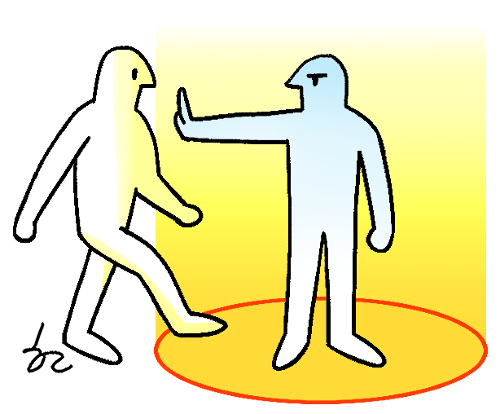

동물에게 자신의 영역이 있듯이 사람에게도 ‘개인적 공간(personal space)’이 있어 자기 주변의 일정한 공간에 대한 무의식적인 경계선을 갖는다. 만원버스나 붐비는 전철 안에서 타인과의 거리에 계속 신경이 쓰이는 이유다. 요즘 미국 정가를 떠들썩하게 하는 민주당 소속 조 바이든 전 미국 부통령의 스킨십 논란은 이 공간의 적절성과 관련이 있다. 민주당의 대선주자 유력 후보인 올해 76세 바이든의 그동안 행동에 불쾌감을 느꼈다는 여성들이 잇달아 이를 지적하며 주의를 경고했다. 같은 당 소속으로 79세인 낸시 펠로시 미 하원 의장은 바이든에게 ‘스트레이트 암(straight-arm·팔을 쭉 뻗는)’ 클럽 가입을 권유하며 주의를 충고할 정도다. 펠로시가 언급한 ‘한쪽 팔을 쭉 뻗은 거리’는 미국 성인 기준으로 약 80㎝라고 한다. 지인과의 거리(70㎝)보다는 멀고 낯선 사람을 대할 때 적정 거리(94㎝)보다는 가깝다.

이 공간 개념은 미국 문화인류학자 에드워드 홀(Edward T. Hall, 1914∼2009)이 저서 ‘숨겨진 차원’에서 인간의 공간사용 유형 4가지를 소개하며 사용했다. 이 공간은 인간관계의 친소(親疏)에 따라 그 거리가 달라진다. 가족 연인 등 친밀한 사람들과의 ‘밀접한 거리’(0~46㎝), 친한 친구와의 ‘개인적 거리’(46~120㎝), 사무적 인간관계의 ‘사회적 거리’(120~360㎝), 연설이나 강연 같은 큰 소리로 의사소통을 하는 ‘공적인 거리’(360㎝ 이상) 등이다. 적절한 개인적 공간은 나라별, 문화별로 다소 차이가 있는 것으로 조사된 바 있다. 가벼운 포옹, 키스 등이 허용되는 ‘접촉 문화권’에선 좁고, 신체적 접촉을 금기시하는 ‘비접촉 문화권’에선 상대적으로 넓다.

개인적 공간 문제는 물리적 거리만으로 해결될 것 같지 않다. 거리를 유지한다고 해도 상황과 상태에 따라 상대에게 불편과 불쾌감을 유발할 수 있어서다. 상대의 행동이나 행위에 대한 심리적 거리가 더 중요해 보인다. 상대를 배려하고 존중하는 마음이 깊을수록 상대의 감정 손상 없이 개인적 공간을 좁힐 수 있지 않을까. 비접촉 문화권인 아시아·중동 지역에선 낯선 사람과는 100㎝, 지인과는 80㎝, 친밀한 사람들과는 40㎝ 정도의 거리를 적당하게 여기는 것으로 조사됐다고 한다. 한국은 이 문화권에 속한다. 내년 총선을 향한 과열된 정치적 활동 속에 개인적 공간을 둘러싼 어떤 논란이 벌어질지 자못 궁금하다.

김용백 논설위원