부부 싸움에 거대 담론은 없다. 치약을 왜 끝부분부터 짜지 않는지, 음식물 쓰레기는 누가 버리는지 같은 사소한 것에서 시작한다. 물론 이면에는 성역할 고정관념, 진보냐 보수냐 등 이념과 철학의 차이 등이 근본적으로 깔려 있지만 말이다. 이제는 장년이 된 최민수 심혜진이 주연한 1992년 개봉작 ‘결혼이야기’는 티격태격하는 신혼부부 이야기를 핀셋처럼 리얼하면서도 유쾌하게 그렸다. 세대는 다르지만 설치미술가 양정욱(37)의 집도 마찬가지였다. 10년 사귀고 결혼한 지 이제 1년 반 됐다는 그는 신혼 때 일화를 털어놓았다.

“신혼집으로 낡고 작은 아파트를 구했어요. 칠 벗겨진 밤색 나무 몰딩이 있는 그런 집이오. ‘좋아, 우리 분홍색을 칠하자’. 여기까진 의기투합했지요. 그런데 페인트 가게에 갔더니 핑크가 100개가 넘는 거예요. ‘나는 약간 야한 핑크가 좋아. 왜냐면 나무틀이 밤색이니 여기에 초록색 화분만 하나 놓으면 환상적인 색감이 나올 거야’라고 내가 말했죠. 아내는 달랐어요. ‘난 좀 어두운 핑크가 좋아. 그래야….’”

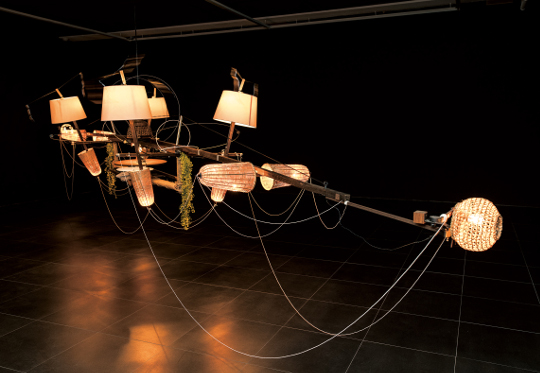

전시 뒤풀이에서 풀어놓는 개인사가 아니었다. 작가가 작품에 관해 설명하면서 한바탕 쏟아낸 이야기였다. 양 작가를 개인전이 열렸던 서울 종로구 갤러리현대에서 최근 만났다. 전시장에는 시소처럼 오르락내리락하다가 빙 돌기도 하는, 배 같기도 비행선 같기도 한 구조물이 있었다. 키네틱 아트다. ‘대화의 풍경 #2’라는 제목이 붙은 이 작품을 두고 부부 싸움을 떠올리는 관람객이 얼마나 있을까.

“무엇이 균형인가요. 정지된 상태가 균형일까요, 중심을 잡으려 이리저리 움직이는 그 자체가 균형일까요. 저는 서로 양보하며 맞춰가려고 이리저리 움직이는 상태야말로 부부 사이의 균형이라고 생각해요.”

양정욱은 경원대 조소과 출신이다. 회화 아니면 조각, 한 발짝 더 나아가면 미디어아트를 하는 게 대세인 상황에서 그는 졸업작품전에 특이하게 키네틱 아트를 선보였다. 이번 전시장에도 끊임없이 빙빙 돌고 삐거덕거리고 ‘툭툭’ ‘댕댕’ 소리 내는 구조물이 놓여 있었다. 마치 청소년 과학경연장에 온 것 같은 기분이 들 정도였다.

20세기 들어 현대미술은 이야기를 거세했다. 선과 색의 조형적인 아름다움 그 자체를 추구했다. 추상이 그것이다. 그런데 그는 거꾸로 이야기하고자 한다.

‘대화의 풍경’ ‘이제는 만나지 않는 친구들’ ‘단체 사진’ ‘어제 찍은 사진을 우리는 잘 보이는 곳에 걸어두었다’ ‘등산에서’ 등등. 작품 제목에서 이야기가 물씬 풍긴다. 작품마다 이야기를 연상할 수 있는 오브제를 미끼처럼 던져 놓는다. ‘대화의 풍경’에 침실용 스탠드가, ‘등산에서’는 청설모가 있는 식이다. 관람객이 그걸 덥석 물고 이야기를 상상하게 유도한다. 그것들은 일상에서 흔히 부딪히는 관계에 관한 이야기라 더 재밌다.

‘이제는 만나지 않는 친구들’ 시리즈가 그렇다. 누구나 그런 친구가 한두 명 있지 않나. 친했지만 이제는 서먹해져 이름조차 가물가물한 누군가의 이야기를 조형적으로 풀어낸다. 작가에겐 남자이면서도 헤어스타일에 유난히 관심이 많아 자신을 귀찮게 했던 친구, 시시콜콜하게 치약이나 샴푸를 뭐 쓰는지도 간섭했던 친구가 그랬다. 그걸 움직이는 조형물로 보여준다.

아버지와 아들도 등장한다. 그는 어릴 적 아버지를 따라 가기 싫은 등산을 자주 갔다. 산을 오르며 나눴던 대화의 풍경은 이랬다. “학교에서 왕따 문제가 심각하다는데 너는 아무 문제가 없냐?” “(퉁명스럽게) 없어요.” 엇박자 나는 부자간 대화. 그는 구조물에 작은 깃발 같은 것을 매달았는데, 이게 이따금씩 ‘툭툭’거린다. 뾰로통한 아들처럼 말이다.

작가는 이렇듯 감각적인 외형을 통해 이야기를 보여준다. 짚 흙 인조석 등으로 만든 설치물이 인물의 외형적 이미지를 보여주는 것이라면 깜빡거리는 빛, 빠르지도 느리지도 않은 움직임, ‘틱틱’ ‘댕댕’ 같은 소리는 감정 상태를 드러내는 것이다.

작가로부터 직접 작품에 얽힌 이야기를 들어야 더 재밌다. 그는 만담꾼처럼 아주 찰지게 이야기를 할 줄 안다.

그는 왜 이야기에 빠졌을까. 천성 같다. 편의점집 아들이었던 그는 장사가 잘 안돼 자신도 거들어야 했다고 한다. 그때 손님들을 유심히 관찰했는데, 손님마다 이야기를 지어낼 수 있었다고 했다. 대학을 졸업하고 잠시 디자인회사에 다닐 때는 소설도 썼다.

작가는 대중들 또한 이야기나 형상을 좋아하는 걸 안다는 점에서 영리하다. 산의 바위조차 어떤 형상을 찾아내 ‘곰 바위’ ‘용 바위’ 식으로 이름을 짓는다. 미술 관람에서도 마찬가지다. 형상을 거세한 추상화를 보면서도 기어코 어떤 형상을 찾아내고 이야기를 갖다 붙인다. 인류의 보편적인 습성을 상투적인 방식이 아니라 움직이는 설치물로 독특하게 시각화하고 청각화하는 재주는 확실히 작가로서 차별점이 있다.

손영옥 미술·문화재전문기자 yosohn@kmib.co.kr