“박보검 카메라 어디서 구하죠?” 최근 배우 박보검의 포털 사이트 연관 검색어에 ‘카메라’가 추가됐다. tvN 수목드라마 ‘남자친구’에서 필름카메라 ‘니콘 FM2’를 들고 나오는 장면이 화제가 되면서다. 드라마 속 남자주인공이 추구하는 ‘소확행’(소박하지만 확실한 행복)은 2000년 단종된 카메라를 상징물로 삼아 생생하게 전달됐다.

여기에 매료된 시청자들의 검색이 쇄도했다. 카메라 마니아 사이에서도 열풍이 불었다. 방영 전 20만원 수준이던 중고 가격은 40만원으로 훌쩍 뛰었다.

필름카메라에 쏟아진 시선은 연예인 때문만은 아니다. 아날로그의 ‘손맛’을 찾는 이들이 점점 늘고 있다. 사양 산업으로 치부되던 사진관은 필름만의 매력을 유지하면서 새롭게 진화하는 중이다. ‘스마트 근무’를 표방하던 기업들은 슬그머니 ‘대면 접촉’을 얘기하고 있다. 전문가들은 이런 현상을 ‘포스트 디지털 시대’라고 말한다.

불편함이 매력

직장인 김영훈(35)씨는 주말마다 묵직한 가방을 짊어지고 ‘출사’를 나간다. 값비싼 디지털카메라를 여러 대 모았지만, 요즘 들고 다니는 카메라는 ‘롤라이(Rollei) 35 se’다. 소설가 김영하씨가 애용하는 필름카메라다. ‘필카’는 준비물이 많다. 김씨는 코닥, 후지, 아그파 등 제조사별 필름을 모두 챙긴다. 그는 “카메라뿐 아니라 필름도 제조사마다 색감이 다르기 때문”이라며 “피사체에 따라 필름을 갈아 끼우며 나만이 찍을 수 있는 단 한 장의 사진을 만드는 그 ‘불편함’이 필름카메라의 매력”이라고 말했다.

필름 통을 든 이들은 사진관으로 모인다. 사진을 디지털 파일로 스캔해 주는 서비스는 이미 오래전 얘기다. 이제는 ‘셀프 스캔’이 대세다. 돈을 내고 자신이 찍은 필름을 직접 스캐너에 밀어 넣는다. 같은 필름이라도 사진관마다 색감이 다르다. 고래사진관, 망우삼림, 취미사 등 뚜렷한 개성으로 입소문이 퍼진 사진관이 수십 곳에 이른다.

김씨는 “필름카메라만의 ‘손맛’과 색감을 느끼면서 디지털 파일로 보관할 수 있어 좋다”고 말했다. 디지털 일변도로 흐르던 기업 문화에도 아날로그 바람이 불고 있다. 지속적인 매출 감소에 시달리던 IBM은 1993년 도입한 재택근무제를 지난해 폐지했다. 업무 효율을 늘리는데 재택근무가 별 효과가 없었다는 판단이다. IBM 마케팅 최고책임자인 미셸 펠루소는 “사무실 근무는 혁신과 창의적 환경을 위한 선택”이라고 설명했다.

사진편집 프로그램 ‘포토숍’으로 유명한 미국 어도비는 2008년부터 ‘숨쉬기 프로젝트’를 운영하고 있다. 직원들은 매일 오후 3시 빈 회의실에서 15분간 명상한다. 경영진은 디지털에 매몰되지 않도록 ‘아날로그적 운영’ 방식을 직원에게 권장한다. 페이스북과 구글, 애플 등 정보기술(IT) 기업들은 직원 간 대면접촉이 활발하게 이뤄지도록 본사 건물을 설계했다. 아날로그를 추구하기 위해서가 아니다. 비즈니즈 차원에서 대면접촉이 더 효율적이고 생산적이기 때문이다.

포스코경영연구원 조성일 수석연구원은 “인간은 원래 아날로그적 존재”라며 “구성원 간 건전한 마찰을 위해서는 ‘직접 커뮤니케이션’이라는 아날로그 방식의 접근이 필요하다”고 말했다. 올해 창업 113년을 맞은 제록스는 내부 조사에서 ‘문제 해결법을 찾는 데는 매뉴얼을 뒤적이는 것보다 휴게실 커피 자판기 옆에서 서로의 경험담을 나누는 것이 더 빠르다’는 결과를 얻기도 했다.

살아남는 이유

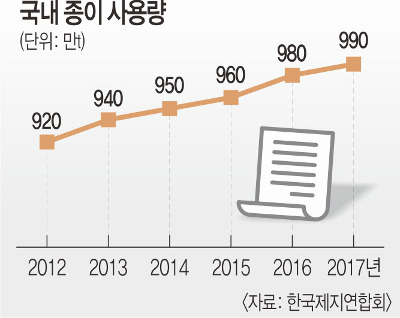

캐나다 저널리스트 데이비드 색스는 저서 ‘아날로그의 반격’에서 4차 산업혁명 그늘에 덮여 있던 아날로그 산업이 다시 강인한 상승세를 보인다고 분석했다. 레코드판과 종이, 인쇄물, 필름, 오프라인 매장이 쇠퇴하는 사이 고유 감각으로 무장한 아날로그 매체는 꾸준히 두각을 드러내고 있다는 것이다. 지난해 국내 출판·학원가에선 손글씨 강좌가 돌풍을 일으켰다. 대형·온라인 서점에 밀리던 소규모 서점은 문화 공간으로 변모 중이다. 색스는 “아날로그 제품과 아이디어의 가치가 상승하는 건 시작에 불과하다”고 진단했다.

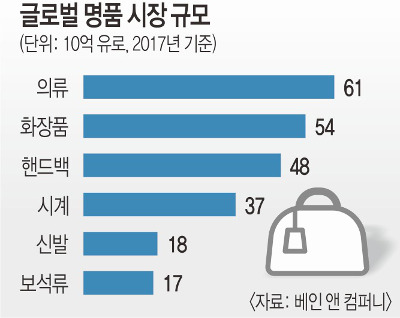

아날로그라고 무조건 살아남는 건 아니다. 차별화·개성에 대한 욕구를 충족시키는 방향으로 변신해야 한다. 이를 증명한 것이 1970년대 이후 스위스 시계산업이다. 승승장구하던 기계식 시계는 전지로 작동하는 전자식 시계의 등장으로 위기를 맞았다. 이른바 ‘쿼츠 시계’ 파동이다. 쿼츠 시계는 기계식보다 모든 것이 앞섰다.

정확하고 저렴하며 내구성이 좋은 데다 매우 오래 갔다. 그래도 스위스 시계의 위상은 아직도 굳건하다. ‘요즘 브랜드’라는 책을 쓴 매거진B의 박찬용 에디터는 “롤렉스, 오메가 등 기계식 시계 강자는 기계의 결점을 아무것도 아닌 것으로 만들었다”고 분석했다. 기계식 시계는 용도 폐기된 기술을 전통으로 바꾸며 ‘귀금속’으로 거듭났다.

아날로그는 한때 유행으로 치부되기 일쑤다. 향수를 자극할지 몰라도 시대를 주도하지 못한다는 비판도 따라붙지만, 아날로그는 그리 쉽게 사라지지 않는다. 오래된 것, 낡은 것일수록 그 가치를 인정받는 서울 중구 회현지하상가에선 쉽게 찾아보기 힘든 화폐, 우표, 레코드판(LP)이 여전히 가득하다.

팝 음악 LP전문점을 운영하는 주인 A씨는 “요즘 장사가 잘되느냐”는 질문에 이렇게 답했다. “여기는 과거의 가치를 소중히 되돌아보고 새로운 가치를 발견하러 오는 사람들이 찾는 곳이에요. 잠깐 관심을 가진 분이 찾아올 때도 그렇지 않을 때도 LP는 항상 이 자리에 있었습니다.”

양민철 기자 listen@kmib.co.kr