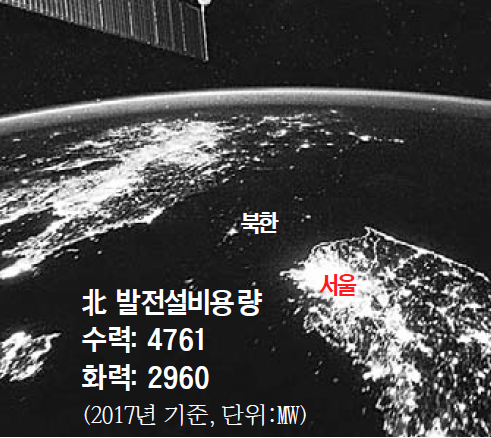

북한의 밤은 어둡다. 미국 항공우주국(NASA·나사)이 2014년 1월 위성에서 촬영·공개한 사진은 남북의 극단적 모습을 보여준다(사진). 서울을 중심으로 불야성을 이룬 남한과 달리 북한에선 평양 정도만 겨우 불빛이 보이는 수준이었다. 발전설비가 부족해서 밤을 밝힐 정도의 전력을 생산하기 힘들어서다.

시간이 흘렀지만 북한의 발전설비 부족은 개선 기미가 보이지 않는다. 2일 통계청에 따르면 2017년 기준으로 북한 발전설비 용량은 7721㎿에 그친다. 같은 해 남한의 발전설비 용량(11만7158㎿)과 비교하면 6.6% 수준에 불과하다. 그나마도 남한 발전설비는 기하급수적으로 늘고 있다. 남한의 발전설비는 나사 촬영시점인 2014년(9만3216㎿)과 비교해 3년 동안 25.7% 증가했다. 반면 북한은 2014년(7253㎿) 대비 6.5% 늘었다.

발전설비 부족은 북한의 ‘자립경제’ 달성에 발목을 잡는다. 제조업 시설을 돌리려 해도 전력이 있어야 하기 때문이다. 이는 김정은 북한 국무위원장의 신년사에서도 여실히 드러난다. 김 위원장은 신년사에서 “절박한 과업의 하나는 전력 생산을 획기적으로 늘리는 것”이라고 강조했었다.

북한 경제부흥 수단의 하나인 남북 경제협력 사업도 발전설비가 전제조건이다. 남북은 지난달 철도 연결 착공식을 가지면서 남북을 넘나드는 철도를 가시권으로 끌어들였다. 하지만 철도는 500m의 철로마다 변전소가 필요한 사회간접자본(SOC)이다. 전력이 공급돼야 열차도 달릴 수 있다.

문제는 발전설비를 어떻게 구축하느냐다. 일단 노후시설의 현대화부터 필요하다. 북한에는 60개 정도의 발전소가 있다고 알려졌지만 가동률이 떨어진다. 에너지경제연구원에 따르면 발전설비 가동률은 30% 수준이다.

신규 건설도 필요하다. 문재인 대통령이 지난해 4월 김 위원장에게 전달한 이동식 저장장치(USB)에는 이런 구상이 담겨 있다. 여기에는 평양에서 사용하는 전력량의 배 이상을 생산할 수 있는 ‘평화발전소’ 계획 등이 들어 있는 것으로 알려졌다. 현대화나 신규 건설 모두 북한 혼자의 힘으로 불가능하다. 때문에 대북 제재가 풀리면 남북 경협의 첫 단추는 철도·도로 연결과 함께 발전설비 건설이 될 가능성이 높다.

세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr