“나는 총리로 태어난 게 아니며 이 사실을 잊어본 적이 없다. 총리였다는 것은 영광이었다. 이토록 오랫동안 총리직을 수행할 수 있었다는 데 매우 감사한다.”

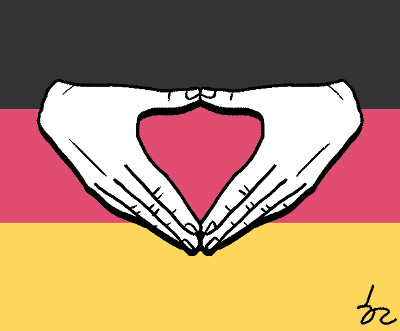

앙겔라 메르켈 독일 총리의 지난 29일 기자회견을 지켜본 뉴욕타임스 기자는 사실상 고별사로 들렸다고 적었다. 메르켈 총리의 이날 발표 요지는 이랬다. 집권 기독민주당 대표에서 사퇴할 것이며 2021년 총리 임기가 끝나면 공직에서 물러나겠다. 하지만 메르켈 총리가 이번 네 번째 총리 임기를 마칠 수 있을 것으로 보는 전문가는 거의 없다. 기민당과 사회민주당 등 대연정 참여 정당들의 잇단 지방선거 패배로 그의 정치 생명은 몇 달밖에 남지 않았다는 게 중론이다. 13년 동안 독일을 이끌어온 메르켈 총리 시대가 저물고 있는 것이다.

메르켈 총리는 독일 정계에서 무적으로 여겨졌다. 글로벌 금융위기 여파를 수습하는 과정에서 그의 영향력은 독일을 넘어 유럽 등 서방세계 전반에 미쳤다. 그리스 경제위기와 우크라이나 분쟁, 시리아 난민 사태 해결을 주도한 게 그였다. 2015년 타임은 그녀를 ‘자유세계의 총리(Chancellor of the Free World)’라는 이름으로 ‘올해의 인물’에 선정했다.

그 2015년이 명성의 정점이었다. 100만명의 중동 난민을 받아들이기로 한 결정이 모든 것을 바꿨다. 이 문제로 집권 기민당은 물론 나라 전체가 분열됐다. 이는 결국 사민당과 기민당 등 온건중도 정당의 퇴조로 이어졌다. 그 공백을 녹색당 및 난민 수용을 반대하는 ‘독일을 위한 대안’ 등 신생 극우정당들이 채우기 시작했다.

메르켈 시대의 종언은 관용과 다원주의를 뼈대로 하는 자유주의 질서의 위기를 상징한다. 도널드 트럼프 대통령의 미국 우선주의에 가장 대담하게 맞선 지도자가 메르켈이었다. 메르켈의 퇴장은 유럽 통합의 전망에도 암운을 드리운다. 무엇보다 냉철하고 실용적인 그녀의 리더십이 떠난 국제무대에 편 가르기와 선동에 숙달된 감정의 정치가들이 속속 등장하는 게 불길하다.

배병우 논설위원