미술계 거장들이 한국을 찾았다. 미국의 살아 있는 팝 아트의 전설 케니 샤프(60), 네덜란드 국민 디자이너로 불리는 카럴 마르턴스(79)가 국내 첫 개인전을 갖고 있다.

앤디 워홀의 바통을 이어 키스 해링, 장 미셸 바스키아와 함께 팝 아트와 거리 예술의 새 역사를 쓴 케니 샤프의 전시는 서울 송파구 올림픽로 롯데뮤지엄에서 한창 진행 중이다. 미국 서부 출신으로 1978년 뉴욕으로 유학 와 스쿨오브비주얼아트에서 미술을 배우던 그가 열광했던 곳은 강의실이 아니었다. 청춘들이 열광하던 ‘클럽 57’이었다. 이곳에서 키스 해링 등과 어울리며 새로운 실험을 했다. 미술이 힙합과 패션, 대중문화와 이종교배를 했던 것이다. 첫 전시도 79년 뉴욕의 한 백화점 매장에서 이뤄졌다. 이때 선보인 ‘에스텔의 죽음’ 연작에서 만화 주인공처럼 생긴 여성 에스텔은 하이힐에 로켓 엔진을 달고 우주로 날아가고, 우주선 밖에서 지구가 폭발하는 장면을 득의만면한 표정으로 쳐다보기도 한다.

당시 미국과 소련의 냉전 구도 속에 진행된 우주 경쟁이 주는 낙관, 핵폭발 우려가 주는 종말적 분위기, 여기에 대중문화까지 절묘하게 결합시킨 이 작품으로 케니 샤프는 일약 미술계의 샛별로 부상한다.

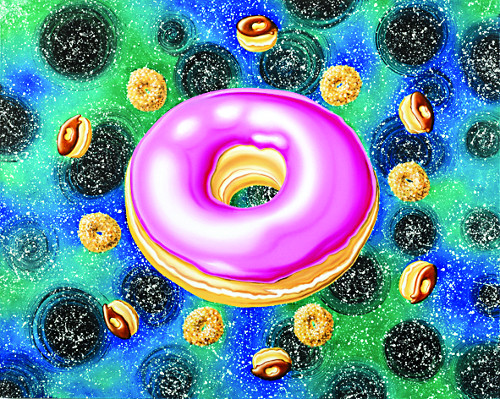

작가는 나아가 핵폭발로 지구가 멸망한 이후의 모습을 구석기 캐릭터와 미래 캐릭터가 뒤섞인 ‘젯스톤’ 가족 시리즈를 통해 보여줬다. 또 남성 면도기, 도넛 등 소비사회의 아이콘을 공상과학만화 캐릭터와 결합시킨 독창적 작품 세계는 ‘팝 초현실주의’ ‘슈퍼 팝’이라는 용어로 명명되며 그를 팝 아트의 황제로 등극시켰다. 전시는 내년 3월 3일까지.

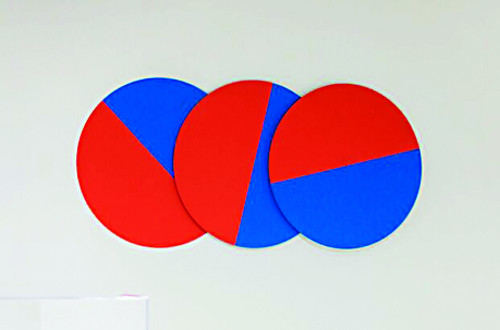

네덜란드의 동전, 우표, 전화카드를 디자인한 것으로 유명한 카럴 마르턴스의 개인전 ‘스틸 무빙’은 서울 강남구 언주로 플랫폼엘 컨템포러리 아트센터에서 열리고 있다. 그는 일상의 소재에서 영감을 얻어 이를 단순화시키는 동시에 숙성시키듯 작업을 한다. 이를테면 고지서 등 용도가 사라진 인쇄물 위에 길거리에서 주운 잡다한 오브제를 찍어 이미지를 만들어내는데, 하루 한 가지 색만 찍는 걸 고집한다. 또한 시계를 가지고 일련의 작업을 해왔다. 서울과 암스테르담의 시차를 착시현상과 숫자를 이용해 보여주는 키네틱 아트 설치 작품이 압권이다. 또 시·분·초가 주는 서로 다른 느낌을 태극기의 빨강과 파랑에서 영감을 얻은 세 개의 원으로 표현하기도 했다.

‘아이콘 뷰어’는 그가 창안한 이미지의 최소 단위를 활용해 만든 인터랙티브 미디어 설치 작업이다. 센서가 관객의 움직임을 감지해 아이콘이 변화하며 화면에 이미지를 만들어낸다. 98년 독일 라이프치히 북 페어에서 ‘세계에서 가장 잘 디자인된 책’으로 선정된 바 있는 책 표지 디자인 작업도 볼 수 있다. 수학적 사고와 시적 감성, 디지털과 아날로그를 넘나드는 이번 전시는 내년 1월 20일까지.

손영옥 선임기자 yosohn@kmib.co.kr