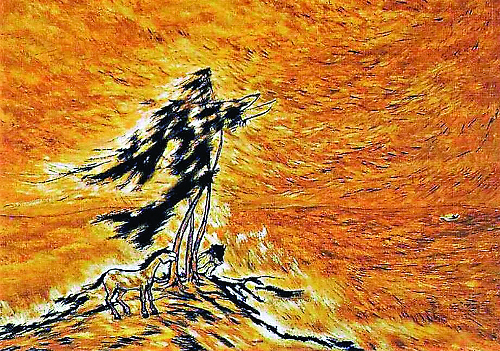

바람이 분다. 파도가 거세게 넘실대고, 해송(海松)은 온몸으로 바람을 맞고 있다. 바위에 걸터앉은 소년은 오지 않는 누군가를 기다리다 고개를 떨궜다. 저 멀리 수평선에는 돛단배 한 척이 위태롭게 표류하고, 조랑말의 시선은 바다로 향하고 있다. 하늘, 바다, 땅을 모두 황톳빛으로 그린 작가는 변시지(1926∼2013) 화백이다.

제주도 서귀포 출신의 변 화백은 ‘폭풍은 나의 친구’라며 제주의 바람을 굵고 격렬한 검은 선과 황토색 물감으로 표현했다. 붓에 물감을 스치듯 묻혀 거칠게 그리는 갈필 기법의 변시지 그림은 황토색이 핵심이다. 통상적인 바다 표현을 뒤집는, 독특한 색감에 대해 작가는 “내 눈엔 제주 바다와 파도가 황톳빛으로 출렁인다”고 밝혔다.

부농의 아들로 태어나 어린 시절 일본 오사카로 이주한 변시지는 초등학생 때 불의의 씨름 사고로 다리를 다쳐 일평생 장애를 안고 살았다. 그러기에 더욱 그림에 빠져들었던 화가는 20대 초반에 일본 최고의 공모전을 잇따라 휩쓸며 이름을 떨쳤다. 광복 후 서울대 미대 교수로 초빙됐으나 쉰의 나이에 스스로 유배하듯 고향으로 돌아와 40년간 제주를 그렸다. 제주의 거친 바람과 나무, 말과 새를 형상화하는 데 생을 바친 것. 인물화, 창경궁(비원) 그림도 뛰어나지만 그는 역시 ‘폭풍의 화가’다. 안온한 길을 마다하고 힘든 길을 택한 화가는 말년에 ‘나를 따르지 마라’고 일갈했다. 홀로 개척했던 유배자 같은 삶이, 자기만의 색을 찾기 위해 분투했던 시간이 너무도 고통스러웠기 때문이다. 다리 한쪽을 잃은 까마귀와 쓸쓸한 조랑말이 등장하는 변시지 그림은 외줄 실존의 길을 토해내듯 보여준다. 그것은 또 지극히 제주다운 ‘폭풍 그림’이다.

이영란 미술칼럼니스트