서울 최고기온이 34도까지 치솟은 16일 대낮. 마포구의 한 아파트에서 환경미화원 김봉제(75)씨가 음식물쓰레기처리기 뚜껑을 열자 퀴퀴한 냄새가 코를 찔렀다. 쓰레기통 주변을 맴돌던 파리 열댓 마리가 동시에 김씨를 향해 달려들었다. 김씨는 “아스팔트 도로에서 올라오는 열기와 섞이니까 냄새가 더 지독하다”며 늘 쓰고 다니던 등산용 모자를 벗었다. 그가 음식물쓰레기처리기 입구에 달라붙은 라면 국물을 수세미로 닦아내는 동안 땀방울은 턱밑까지 흘러내렸다.

오전 8시 출근해 오후 2시까지 일하는 김씨는 근무시간의 대부분을 땡볕 아래에서 보낸다. 아파트 6개동 외곽을 청소하고 각 동의 쓰레기장까지 손보려면 쉴 수 있는 시간은 거의 없다. 수레에 냉수가 담긴 보온병을 달고 다니지만 쉽게 손이 가지 않는다. 김씨는 “현기증이 날 때 10분 정도 그늘에 앉아 쉬는 게 전부”라며 “8년째 하는 일이지만 지난해부터 너무 더워져서 그만둬야 하나 싶을 때도 있다”고 털어놨다.

때 이른 찜통더위에 에너지 소외계층의 아우성이 높아지고 있다. 그늘 한 점 찾기 힘든 곳에서 근무하는 이들 중에는 ‘온종일 땀을 흘리다 보면 어지럽고 머리가 아프다’거나 ‘식욕이 없고 식은땀이 난다’고 호소하는 경우가 많다.

쪽방촌에는 에어컨은커녕 선풍기도 제대로 틀지 못하는 집이 수두룩하다. 서울 서대문구 인왕산 중턱 개미마을에 사는 김윤묵(83)씨는 햇볕이 따가워지자 지팡이를 들고 근처 슈퍼마켓을 찾았다. 선풍기 바람을 쐬기 위해서다. 그는 “전기요금이 무서워 불도 제대로 못 켜고 사는데 선풍기는 사치”라며 “열병이 나도 그냥저냥 버티는 수밖에 없다”고 말했다. 종로구 돈의동 쪽방촌에 사는 김영훈(50)씨는 그나마 나은 편이다. 오전 내내 선풍기를 틀어놓은 채 누워 있었다는 그는 “날이 더운 탓인지 냉장고에 있던 물도 누가 훔쳐가고, 짧은 옷 서너 벌도 모두 사라졌다”고 하소연했다.

개미마을 경로당에 에어컨이 구비돼 있지만 이곳도 사정이 좋지 않다. 경로당은 마을 슈퍼마켓에서 300m 정도 가파른 언덕을 올라가야 나온다. 매일 20여명이 더위를 피하기 위해 이곳을 찾지만 에어컨은 하루 2∼3시간 트는 게 전부다. 경로당 회장을 맡고 있는 김홍명(74)씨는 “지난해에는 그래도 구청에서 냉방 명목으로 몇 만원을 지원해줬는데 올해는 잘 모르겠다”며 “힘들게 이곳까지 올라오는 사람들이라도 시원했으면 좋겠는데 그것도 어려운 상황”이라고 했다.

일반 가정집에서는 에어컨을 두고 딜레마에 빠진 이도 많다. 직장인 김모(28)씨는 요새 새벽 2∼3시쯤 일어나 에어컨을 끄고 창문을 여는 게 습관이 됐다. 에어컨을 밤새 켜놓고 자자니 전기요금 부담이 큰 데다 냉방병이나 감기에 걸릴까 걱정되기 때문이다. 김씨는 “에어컨이 없으면 너무 더워 불면증에 시달리고, 그렇다고 계속 켜놓을 수는 없어 찾은 절충안”이라고 말했다.

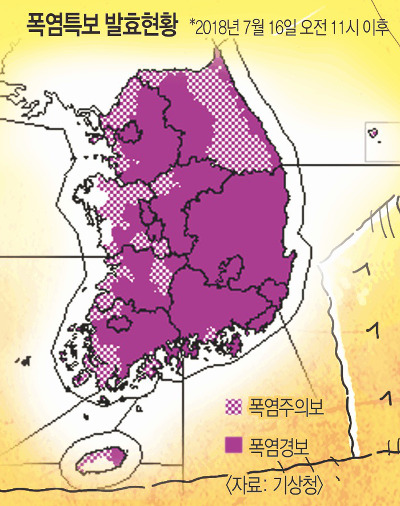

무더위는 이달 하순부터 더 심해져 약 한 달간 지속될 전망이다. 기상청 관계자는 “티베트 고원에서 데워진 공기가 한반도로 내려와 북태평양고기압이 강화되면서 장마가 빨리 끝나고 폭염이 일찍 시작됐다”며 “통상 본격 더위가 시작되는 이달 말부터는 최고기온이 34도 이상으로 더 올라갈 가능성이 높다”고 설명했다.

이재연 권중혁 기자 jaylee@kmib.co.kr