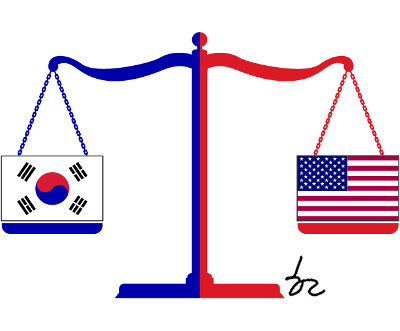

어느 국가든 대법원 판결이 국민의 생활에 미치는 영향은 심대하다. 사회의 진로를 바꾸는 경우도 흔하다. 대법원이 충돌하는 이해관계를 최종적으로 심판하는 최고 사법기관이기 때문이다. 대법원 구성에 큰 관심이 쏠릴 수밖에 없다.

김명수 대법원장이 2일 대법관 후보로 김선수 변호사, 이동원 제주지방법원장, 노정희 법원도서관장 등 3명을 문재인 대통령에게 임명 제청했다. 성별 학력 연령 등에서 대법원 구성의 다양성을 확충했다는 평을 받는다. 그러나 이념적 스펙트럼으로 보면 진보 색채가 짙어졌다는 게 중론이다. 김 변호사가 ‘민주사회를 위한 변호사 모임’(민변) 회장 출신이고 노 관장은 진보 색채의 우리법연구회 출신이다. 게다가 김 대법원장은 문 대통령 임기 중 5명의 대법관을 더 제청하게 된다. 보수 색채가 짙었던 전임 양승태 체제에 비해 대법원 구성이 진보 쪽으로 크게 기울 가능성이 높다.

미국은 정반대다. 진보 진영에 비상이 걸렸다. 연방대법원에서 보수와 진보 사이의 균형추 구실을 해온 앤서니 케네디 대법관이 이달 말 퇴임하기로 하면서다. 케네디 대법관은 기본적으로 보수 성향이지만 보수 5명, 진보 4명으로 나뉜 연방대법원 구도에서 사안에 따라 ‘캐스팅 보터’ 역할을 해 왔다. 도널드 트럼프 대통령은 더 보수적인 인물을 지명하겠다는 뜻을 숨기지 않고 있다.

“40년, 45년 있을 사람을 지명하겠다”고도 했다. 젊은 사람을 지명해 미국의 이념적 지형을 보수로 탈바꿈하겠다는 것이다. 연방대법관은 종신직이다. 진보 성향의 루스 베이더 긴즈버그(85)와 스티븐 브라이어(80) 대법관도 고령이어서 트럼프 대통령이 임기 내에 대법관을 추가로 교체하게 될 가능성도 있다.

대법원 구성이 특정 이념이나 정치적 성향으로 쏠리면 사법 전반에 대한 신뢰가 추락할 가능성이 높다. 재판의 공정성과 중립성이 의심받기 때문이다. 한국의 진보든, 미국의 보수든 대법원의 이념 적 균형을 바꿀 기회를 정략적으로 접근해서는 안 되는 이유다.

배병우 논설위원