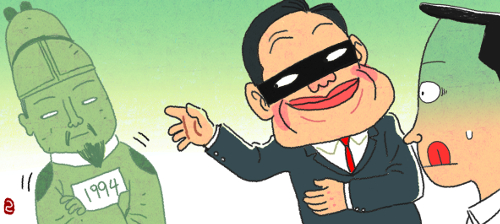

중소기업 사장 문모(62)씨는 2015년 4월 서울 중구의 한 빌딩에서 사업가 김모씨를 만나 “전남 순천의 한 창고에 한국은행에 등록되지 않은 구권(1994년 이전 발행된 1만원권 지폐) 8조원이 있다”며 운을 뗐다. 이어 “이 돈의 등록 경비 5억원을 주면 1주일 내 갚고 300억원을 주겠다”고 제안했다. 김씨는 이를 믿고 5억4000만원을 건넸으나 한 푼도 돌려받지 못했다. 문씨는 사기 혐의로 지난해 12월 재판에 넘겨졌다.

문씨는 재판에서 “나 역시 피해자”라며 무죄를 주장했다. 자신도 2013년 이모씨로부터 같은 제안을 받고 돈을 빌려 전달했을 뿐이었다고 했다. 실제로 2013년 8월부터 2014년 10월까지 총 4억여원을 이씨에게 전한 사실도 파악됐다. 그 역시 피해자인 것처럼 보였다.

그러나 반전이 일어났다. 문씨가 2013년 9월 다른 피해자에게 구권 화폐 투자를 제안했다가 사기 혐의로 고소당한 전력이 재판 도중 드러난 것이다. 그가 경찰에서 “나도 속았다. 이씨를 고소하겠다”고 한 진술도 남아 있었다. 당시 검찰은 피의자 이씨의 소재 불명으로 수사를 진행할 수 없어 문씨를 불기소 처분했다. 재판부는 “여러 상황을 종합할 때 피고인도 이씨의 사업에 문제가 있는 것을 잘 알고 있었다”고 지적했다.

서울중앙지법 형사합의22부(부장판사 이순형)는 문씨에게 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의를 적용해 징역 1년6개월을 선고했다고 18일 밝혔다. 구권 화폐 사기는 1990년대 후반부터 2000년대 중반까지 횡행했던 고전 범죄로 최근에는 드물어졌다.

재판부는 “피고인은 이씨가 말한 사업이 제대로 진행되지 않는다는 사실을 알았고 사기죄로 고소까지 당한 상황이었다”며 “처음부터 피해자에게 돈을 갚을 의사나 능력 없이 차용했으므로 사기죄가 성립한다”고 판시했다. 다만 재판부는 “적극적 기망 의사가 있었다고 보기 어려운 점, 피해자도 불법행위란 걸 알았던 점 등을 양형에 참작했다”고 밝혔다.

구자창 기자 critic@kmib.co.kr