“미국 유학 때 물감 사려 막노동… 첫 귀국전, 아무도 관심 안 보여, 딱 한 사람 대학 스승이 인정”

지난달 열린 아시아 최대 미술장터인 홍콩 아트 바젤에서 전광영(74) 작가는 자신이 글로벌 인기 작가임을 입증했다. 캔버스에 매달린 한약 봉지 무더기 같은 그의 작품은 한국의 PKM갤러리뿐 아니라 홍콩의 펄램갤러리 등 외국 갤러리 판매 부스 여러 곳에 내걸렸다.

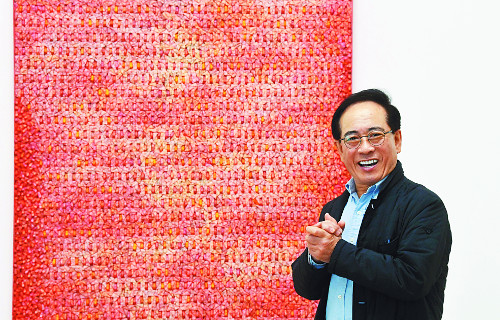

해외에서 왕성히 활동하는 전 작가가 7년 만에 한국 개인전을 갖고 있다. 서울 종로구 삼청로 7길 PKM갤러리에서 ‘전광영: 작품 1975-2018’전이 한창인 작가를 9일 전시장에서 만났다.

“중국인들이 가짜 롤렉스 시계를 4시간 만에 만들어 내잖아요. 그런 그들도 당신 작품은 따라 만들지 못할 거라고들 해요. 허허.”

‘세계적 한지 작가’ 수식어가 붙는 그의 작품 세계는 독창적이다. 논어 맹자 등 고서를 이용한 작품은 많지만, 고서를 가지고 삼각형 오브제를 싸서 캔버스에 촘촘히 박는 식의 입체 작업은 그가 유일하다. 100호(160×130㎝)짜리 캔버스에 들어가는 삼각형의 개수만 5000개가 넘는 엄청난 수공이 요구된다. 일명 ‘집합’ 시리즈다. 이런 크기는 1억7000만원에 거래된다.

그에게도 눈물 젖은 빵을 먹던 30∼40대 시절이 있었다. 1968년 홍익대 미대를 졸업하고 미국 필라델피아 미술대학원으로 유학을 떠난 그는 추상미술의 본거지 뉴욕에서 12년간 작가로 살았다. 물감을 사기 위해 인쇄 공장, 페인트 공장에서 막노동했다. 80년대 초 귀국한 그는 서양미술을 흉내 내느니 나만의 작업을 해야겠다고 결심했다. “아내와 함께 전국 민속박물관을 돌아다녔어요. 어느 날 한의원이었던 큰 할아버지 집에서 보던 약봉지 꾸러미가 불현듯 떠오르더군요.”

그렇게 해서 탄생한 ‘집합’ 시리즈는 한국의 보자기 문화를 서양의 조형미와 결합시킨 시도다. 84년 관훈갤러리에서 가진 첫 귀국전 때도 선보였다. 누구도 거들떠보지 않았다. 딱 한 사람이 그를 알아봤다. 홍대 교수이자 평론가로 유명세를 떨치던 이일 선생이었다. 우연히 전시장을 들른 그는 제자의 전시인 줄도 모르고 낮술에 불콰해진 얼굴로 말했다. “이놈, 나중에 사고 치겠네.”

그 칭찬을 등대 삼아 작업을 지속할 수 있었다고 전 작가는 회고했다. ‘네 작품 사줬다’는 지인들 덕분에 생계를 유지하던 그가 제대로 작품을 팔아본 것은 그로부터 10여년이 흐른 51세 때였다. 95년 박영덕화랑에서 시카고 아트페어에 ‘집합’ 작품을 2점 들고 나가 모두 판매한 것이다. 이듬해엔 10점이 팔렸다. ‘아트페어 작가’라는 꼬리표가 붙었지만 개의치 않았다. 지금은 미국과 독일 등 세계 각지 5개 갤러리 전속 작가로 일한다. 그래서인지 후배들에게 이렇게 주문한다. “너무 빨리 승부를 보려고 하지 마라”라고. 6월 5일까지.

손영옥 선임기자

사진=이병주 기자