남편 외도로 행복했던 삶 깨져 프랑스 유학 1호 여성작가 돼… 미대 나오지 않아 무시 당하기도

고국 세 아들 그리워하며 붓질… 중진급 화랑서 개인전, 이름 알려 ‘원조 페미니스트’ 작품 만날 기회

1950년대 초반이다. 프랑스 파리에 유학 온 한국 남성 화가들은 미술대학을 나오지 못한 그녀를 ‘마담 리’라고 불렀다. 남자끼리 호칭은 ‘아무개 화백’이던 시절이었다. 미술을 전공하지 않은 것에 대한 은근한 무시이기도 했다. 하지만 ‘백지’인 것이 되레 장점이 됐다. 독특함을 인정받아 1956년, 화가라면 누구나 부러워하는 파리 국립현대미술관 전시에 작품이 걸린 것이다. ‘돌싱 여성화가’ 이성자(1918∼2009·사진)의 결기가 5년 만에 파리 화단의 인정을 받은 것이다.

해방 이후 화가들의 로망이 파리 유학이던 시기라지만 이성자가 혈혈단신 유학 온 때는 한국전쟁의 와중인 1951년이다. 그렇게 도불(渡佛) 1호 여성화가가 된 사연이 없을 리 없다.

그녀는 경남 진주 출신으로 아버지는 하동과 창녕의 군수를 지냈다. 18세에 일본 도쿄의 짓센여자대학에 유학 갔다. 졸업 후 외과의사와 결혼해 세 아들을 낳고 키웠다. 행복해 보이던 삶은 남편의 외도로 깨졌다. 당시로선 흔한 일. 그러나 그녀는 받아들이지 않았다. 어쩔 수 없이 아이들과도 헤어진 33세의 그녀가 택한 건 유학이었다.

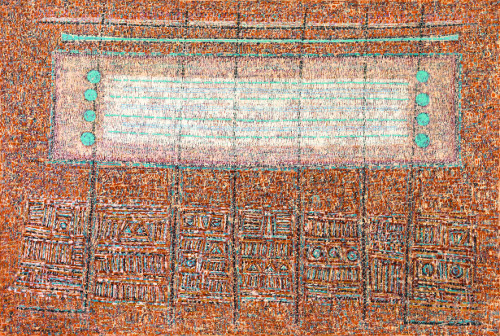

처음엔 디자인을 배우려 했다. 의상 스케치 솜씨에서 화가의 재능을 발견한 디자인학교 교사의 권유가 인생을 바꿨다. 파리 국립현대미술관 전시 이후 파리 중진급 화랑에서 잇달아 개인전이 열렸다. 고국의 세 아들이 보고 싶을 때마다 붓을 잡았을 것이다. 초기, 추상과 구상을 혼합하며 자신만의 색깔을 모색하던 이성자가 40대에 들어서 펼친 세계는 비구상의 ‘여인과 대지’ 시리즈다. 수직의 빗금이 촘촘한 넓은 화면 위에 원, 삼각형, 사각형 등이 무늬처럼 짜여진 구성은 유화로 그린 돗자리 같다. 한국 땅에서 뛰놀 아이들에게 펼쳐주고 싶은 어머니의 마음일지도 모른다. 화면엔 보고 싶은 감정을 꾹꾹 담아내듯이 붓질이 켜켜이 쌓여 있다. 색채 또한 흙의 느낌을 주는 주황색, 흙색, 연두색 등 중간색 톤이다.

1965년, 고국을 떠난 지 15년 만에 귀국해 개인전을 열었다. 서울대학교 교수회관에서 열린 개인전은 좋은 반응을 얻었다. 어느새 청년이 된 아이들에게 돌아온 엄마 이성자는 그렇게 당당할 수 있었다.

다시 프랑스로 온 그녀는 남부 니스 근처의 시골 마을 투레트에 작업실을 지어 정착한다. 작업실은 반원이 서로 엇갈리듯 마주한 구조인데, 이를 ‘은하수’라 이름 붙였다. 작품 세계도 바뀌어 10년간 천착했던 ‘여인과 대지’에서 ‘중복’, ‘음양’ 시리즈로 넘어간다. 그녀는 말한다. “땅과 아이들에 매였던 것에서 자유롭고 싶어졌어요.”

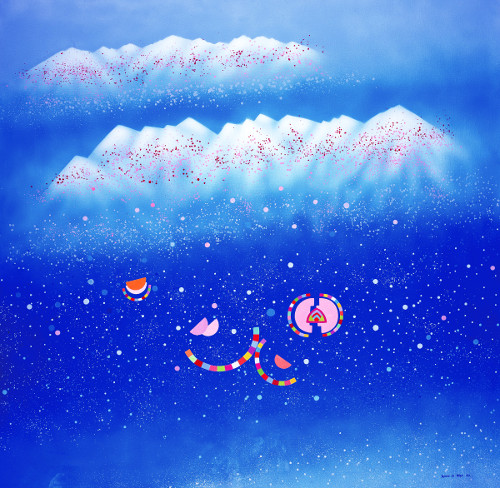

장성한 자식들이 특파원으로, 유학생으로 프랑스로 건너와 지척에 살면서 느끼는 행복한 여유가 깔렸을 것이다. 매체도 투박한 유화 물감에서 산뜻한 아크릴로 바뀌었고, 색도 원색을 쓰는 등 밝아졌다.

음양 시리즈는 작업실을 연상시키는 ‘마주한 반원’이 주요한 이미지다. 한국과 프랑스라는 떨어진 두 공간을 하나로 이어붙이고 싶은 소망처럼 비친다. 비행기에서 내려다본 하늘과 산 위를 기하학적 문양이 우주선처럼 둥둥 떠다닌다. 작업실을 닮은 문양이다. 그녀는 그렇게 두 나라 사이에서 자유로워졌다.

일제 강점기의 나혜석 못지않게 해방 이후 남성 위주의 한국 사회에 저항하며 자신의 삶을 개척한 원조 페미니스트 이성자. 그녀의 삶과 도전이 펼쳐 놓는 화폭을 국립현대미술관 과천관 ‘이성자: 지구 반대편으로 가는 길’전에서 만날 수 있다. 7월 29일까지.

손영옥 선임기자 yosohn@kmib.co.kr