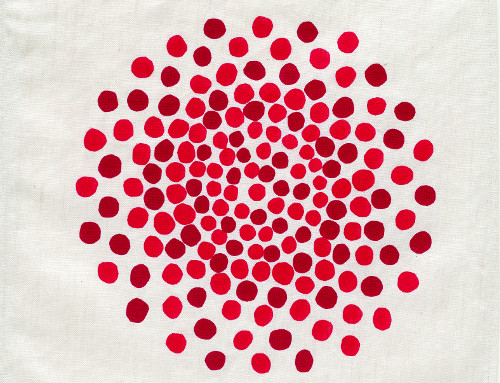

단추만한 크기의 붉은 헝겊들이 동심원을 이루고 있다. 중앙에서 아홉 겹으로 촘촘히 뻗어나간 점들로 탐스러운 꽃이 만들어졌다. 붉은 꽃이다. 우윳빛 헝겊 위에 160여개의 꽃잎을 아플리케 기법으로 한 땀 한 땀 수놓은 작가는 루이즈 부르주아(1911∼2010)다. 조각가인 부르주아는 아흔 살이 되던 2002년에 자신이 오랫동안 써 왔던 식탁보와 냅킨을 자르고 꿰매 32점의 콜라주를 제작했다. 반짇고리 속 헝겊까지 끄집어내 꽃, 별, 창(窓)을 연상케 하는 추상 연작을 완성한 것. 그리곤 ‘망각에 부치는 노래(Ode a l’oubli)’라는 제목을 달아 두툼한 책으로 묶었다. ‘Ode’는 특정한 사람이나 사건에 부치는 ‘찬가’(讚歌)를 뜻하는데, 부르주아는 무엇을 잊고 싶었던 걸까?

그것은 고통스러웠던 유년기 기억이다. 파리에서 타피스트리 공방을 운영하던 작가의 부친은 자식들의 가정교사와 불륜을 일삼았다. 이를 알고도 유약한 어머니는 침묵했고, 언니는 방탕의 길로, 남동생은 가학의 길로 빠져들었다. 끔찍했던 어린 시절은 작가에게 일평생 트라우마가 됐고, 미국 이주 후 삶의 고통과 성적 집착을 다룬 페미니즘 미술이 쏟아져 나왔다.

늦은 나이에 작가로 데뷔해 여든줄에 ‘거미 조각’으로 세계적 스타가 된 부르주아는 99세로 숨을 거둘 때까지 작업의 끈을 놓지 않았다. 내면의 상처를 예술로 치유해가며 고유한 경지를 일궈낸 것. 높이 9m의 청동 거미도 대단하지만, 작은 콜라주에는 작가의 내밀한 심성이 담겨 있어 더욱 사랑스럽다. 뉴욕 MoMA와 서울시립미술관(남서울분관)이 근래에 이 소소한 작업에 주목한 것도 그 때문이다. 진실한 예술은 결코 멀리 있지 않다.

이영란 미술칼럼니스트