동맹이라고 해서 항상 관계가 좋은 건 아니다. 동지가 적이 되고, 적이 동지가 되듯 동맹은 변한다. 세계사가 말해준다. 없으면 죽고 못 살 것 같은 연인들도 다투는데 국가끼리는 오죽할까. 한·미동맹이 애증(愛憎)의 역사일 수밖에 없는 이유다. 가장 극적인 애(愛)는 6·25 전쟁에서 미군 3만6000여명이 피를 흘렸을 당시다. 한국 인권상황이 걸림돌이 되기는 했지만 양국은 돈독한 관계를 유지했다. 반면 ‘효순·미선 사건’ 이후 확산된 반미감정은 증(憎)을 상징적으로 보여준다. ‘양키, 고 홈!’이라는 구호가 대학가를 지배했다. 주한미군 철수론이다. 반미자주파 운동권이 중심에 있었다.

동맹관계가 삐걱거릴 때마다 주한미군 철수론이 제기됐다. 지미 카터는 주한미군 철수 공약을 내걸고 대통령에 당선됐다. 베트남 전쟁 패배가 주한미군 철수론으로 이어진 것이다. 1979년 이 계획은 백지화됐다. 의회의 반대를 수용한 형태였다. 그러나 2014년 해제된 기밀문서는 북한 지상군 규모가 남한을 훨씬 능가한다는 미 육군 대북정보담당관 존 암스트롱 보고서가 결정적 역할을 했다고 기록하고 있다. 리처드 닉슨 대통령도 철군론자였다. 그는 1970년 주한미군 감축 내용을 담은 ‘닉슨 독트린’을 내놓았다. 주한미군은 1970년대 4만명대, 2000년대 3만명대로 줄었고, 2006년 이후 지금까지 2만8000명 선에서 유지되고 있다.

또다시 주한미군 철수론이 등장했다. 스티브 배넌 미 백악관 수석전략가는 북핵 동결과 사찰을 전제로 주한미군 철수론을 언급했다. 그는 도널드 트럼프의 핵심 측근이자 극우주의자다. 파문이 확산되면서 곧바로 경질됐다. 과거에도 극우보수파 사이에서 이와 유사한 주장을 종종했다. 이처럼 주한미군 철수론은 언제든 부상할 수 있다. 주한미군 철수론 그 자체에 옳고 그름은 없다. 단, 전제가 있다. 우리 독자적으로 한반도 상황을 안정적으로 관리할 능력이 있는가 여부다. 우리는 이 질문에 “그렇다”라고 답할 수 있는가.

한국 내 철수론자는 진보좌파가 주류고, 미국은 극우보수가 다수다. 전자는 주한미군을 통일의 방해꾼으로 인식하고 자주통일론을 강조한다. 후자는 한국의 방어는 한국 스스로 해야 하며 주한미군은 미국의 이익에 반한다는 논리를 편다. 아이러니하게도 근거는 전혀 다른 데 주장은 동일하다. 북핵이 그러하듯이 주한미군 철수론 역시 한반도 문제의 상수(常數)다. 딜레마다.

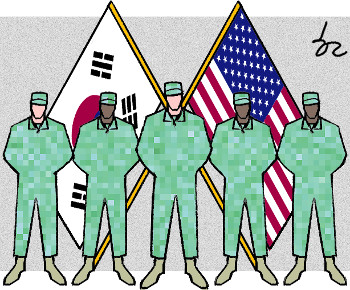

박현동 논설위원, 그래픽=이영은 기자