“저 날아가는 4마리는 무슨 새인가요?”(후배 조각가 최종태)

“참새다.”(장욱진)

“참새는 저렇게 줄 지어 날지 않지요. 기러기라면 모를까.”(최)

“내가 그렇게 날라 했다.”(장)

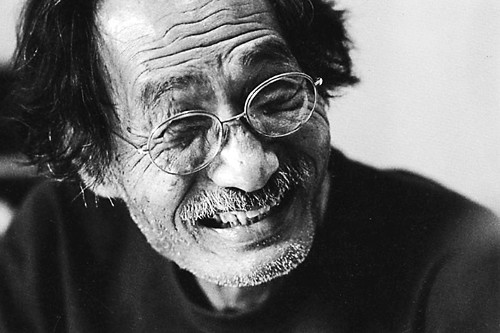

장욱진(1917∼1990·사진)은 6호도 되지 않는 작은 캔버스 앞에 쭈그리고 앉아 그림을 그렸던 화가다. 하지만 영혼은 호방하고 거칠 게 없었다. 아내는 ‘4’가 ‘죽을 사(死)’가 연상된다며 꺼렸지만 그는 넷이야말로 가장 적은 숫자로 조형적인 변화를 거둘 수 있다며 개의치 않았다. 해방 후 미국에서 수입된 추상화가 득세하던 시절 똥고집처럼 산과 나무, 새와 강아지, 집과 가족 등 일상적 소재를 써서 민화처럼 보이는 소박한 그림을 그렸던 장욱진. 그는 이렇듯 조형성을 중시한 ‘토속적 모더니스트’였던 것이다.

장욱진 탄생 100주년을 맞아 그의 삶과 예술세계를 돌아보는 전시가 마련됐다. 가나문화재단 주최로 서울 종로구 인사아트센터에서 24일 개막한 ‘장욱진 백년, 인사동 라인에 서다’전이다.

일제강점기 장욱진은 경성 제2고보에 입학했지만 일본인 교사의 악행에 항의하다 자퇴한다. 스무 살이 돼서야 양정고보 3학년에 편입한 그는 조선일보 주최 ‘전조선학생미술전람회’에서 최고상을 받았다. 이를 계기로 친지의 후원을 받아 일본 도쿄 제국미술학교 서양화과에 유학했다.

해방 이후 국립중앙박물관 직원을 거친 뒤 서울대 미대 교수로 5년 간 강단에 섰다. 그러나 창작의 길을 걷기 위해 사표를 던지고 경기도 남양주 덕소에 작업실을 마련했다. 초등생에서 대학생까지 1남 4녀 자식을 둔, 40대 가장으로서는 무책임해 보일 정도로 그는 자유인이었다. 새벽 2시에 작업을 하면 세상엔 어부와 자신뿐이었다는 덕소시절의 그림은 유독 흑백 톤이 강하다. 미술계의 유행을 외면하고 독자적인 예술세계를 걷기란 그만큼 고독했던 것일까. 반찬 심부름을 가면 그림은 안 그리고 “너는 뭐고 나는 뭐냐”는 선문답만 해 “아버지가 무슨 소크라테스냐”며 역정을 냈다는 장녀 장경수(72) 경운박물관장은 덕소 시절 그림만 보면 눈물이 난다고 회상했다.

전시는 작업실의 궤적을 따라 덕소시절(1963∼1975), 가족과 모여 살았던 서울 명륜동 시절(1975-1979), 아내와 둘이 작업실에서 지냈던 수안보 시절(1980∼1990)과 신갈 시절(1986∼1990) 등으로 나뉜다. 화폭의 색조는 이후 점점 밝고 환해져 덕소시절의 흑백톤이 도드라진다. 남편 대신 책방을 운영하며 생계를 책임졌던 아내에게 바친 초상화 ‘진진묘’를 포함해 100여점이 나왔다. 8월 27일까지.

손영옥 선임기자 yosohn@kmib.co.kr