그를 처음 만난 건 2013년 초 어느 추운 날이었다. 몸도 제대로 못 가누던 나는 낯선 남자의 품에 안겨졌다. 놀란 내가 끊임없이 울부짖자 그 남자는 “괜찮아”라며 따뜻한 눈빛으로 머리를 쓰다듬어 주었다. 그렇게 그는 내 아빠가 되었다. 너무 울어 목이 아플 때쯤 어느 밝고 포근한 공간에 내려졌다. 본 적도 없는 곳이지만 편안했다. 왠지 듣기 좋은 음악이 흘러나왔다. 나중에 안 사실이지만 일부러 나를 위해 아빠가 골랐다고 한다. 비린내 가득한 군침 도는 사료가 가득했고 신선한 물도 있었다. 그곳은 내 첫 집이 되었다.

“고양이야. 야옹아.” 뜻은 모르겠지만 한동안 가장 많이 들었던 단어다. 가끔 아빠는 내 울음소리도 흉내 냈다. 그러면서 ‘삐융이’ ‘찡찡이’ ‘냥냥이’ 등의 단어로 나를 부르기도 했다. 그러더니 결국 ‘청돌이’라는 말을 가장 많이 듣게 되었다. 여전히 의미를 알 수는 없었지만, 마음에 들었다. 그 단어를 말할 때 아빠의 표정이 좋았고, 목소리와 만져주는 손길이 좋았다. 나를 부르는 아빠 곁으로 달려가면 아무 걱정 없이 잠들 수 있었다.

아빠는 나와 오랜 시간을 함께 보내주지는 않았다. 환할 때는 거의 보기 힘들었고, 가끔은 어두워진 지 한참이 지나서야 나타났다. 그렇지만 아빠가 어떤 사람인지, 어디서 뭐 하는지는 중요하지 않았다. 그냥 같이 있는 것 자체가 좋았다. 그거면 됐다. 한숨 푹 자고 일어나 아빠 발소리가 들릴 때 문 앞으로 달려가는 것이 나의 일상이었다. 하루 종일 밖에서는 온갖 발소리가 들렸지만 아빠의 발소리는 달랐다. 내 심장을 더 빠르게 뛰게 만드는 기쁜 소리였다. 항상 문이 열리면 익숙한 냄새의 아빠가 들어와 나를 부르며 안아주었다.

오늘은 아빠가 기분이 좋지 않아 보인다. 나를 부르는 소리에 짜증이 가득하다. 그러더니 이불을 손가락으로 가리켰다. 그곳에는 내가 아까 참지 못하고 본 소변 자국이 있었다. 처음 알았다. ‘청돌이’라는 말도 무섭게 들릴 수 있다는 것을. 다음부터는 어떻게든 참고 화장실로 가야겠다. 아빠가 화내는 모습을 보고 싶지 않다. 아빠가 싫어하는 행동을 하고 싶지 않다.

아빠가 나를 데려올 때 썼던 가방을 빈 상태로 가지고 나간 적이 있다. 그리고는 수상한 낌새와 함께 돌아왔다. 가방 문이 열리자 나보다 몸이 조금 더 큰 녀석이 걸어나왔다. 온몸이 긴장되다 못해 경직됐고, 모든 털이 부풀어 올랐다. 천천히 다가가 그 녀석을 관찰하려고 했다. 하지만 내 의지와 관계없이 앞발부터 튀어나갔다. 물론 발톱은 빼지 않았다. 심지어 그 녀석 몸에 발이 닿지도 않았다. 한 번도 해보지 않은 행동이니까. 아빠는 그 녀석을 ‘금동이’라고 불렀다. 다행히도 금동이라는 녀석은 온순했다. 다소 과격한 내 행동에도 요지부동이었다. 보아하니 나이는 나보다 조금 아래다. 여전히 나를 보는 아빠의 눈빛까지 따뜻해 안심이 되었다. 그렇게 동생이 생겼다.

이제 아빠 발소리를 듣고 달려나가는 것은 나 혼자의 일이 아니게 되었다. 내가 뛰면 금동이가 함께 뛰었고, 내가 먹으면 금동이도 따라 먹었다. 잘은 모르겠지만 이게 형이 된다는 기분인가 보다. 조금이라도 모범을 보여야 할 것 같았다. 나도 모르게 점점 의젓해지는 기분이었다. 아직도 금동이는 변을 제대로 치우지 못했고, 그 뒤처리는 내 몫이 되었다.

금동이가 온 이후 한낮의 외로움이 덜해져서 좋았다. 아빠랑은 해본 적 없는 운동도 금동이와는 할 수 있었다. 아빠가 ‘레슬링’이라고 부르는 운동을 하면 스트레스가 시원하게 풀렸다.

평소 잠을 자는 시간, 아빠가 이상한 날도 있었다. 눈이 반짝반짝 빛나더니 물이 떨어져 내렸다. 가까이 가서 혀를 대보니 짠맛이 가득했다. 떨리는 아빠의 뒷모습이 작고 연약해 보인다. 저런 적이 없었는데. 오늘만큼은 아빠의 팔베개를 양보할 수 없겠다. 철없는 금동이보다는 내가 아빠에게 필요한 순간이다.

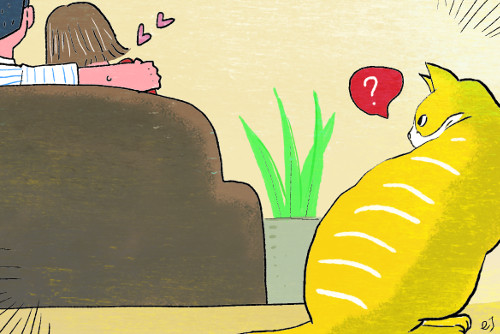

먹고 자고 놀고, 또 먹고 자고 놀고. 어느덧 아빠와 함께 다섯 번의 춥고 더운 날을 보내자 늘 같던 우리의 생활에도 변화가 생겼다. 보통 내가 보는 사람은 아빠가 거의 전부였다. 그러나 요새는 다른 사람이 집에 자주 보인다. 머리카락이 아빠보다 훨씬 길어 눈을 뗄 수 없다. 손은 더 부드러웠고 익숙하지는 않지만 좋은 냄새가 났다. 나와 금동이를 부를 때 목소리가 조심스러워 나쁜 사람이 아니라는 걸 직감할 수 있었다. 무엇보다도 아빠가 그 사람을 나보다도 다정하게 대하는 걸 보고 확신이 들었다. 새 가족이 생긴다.

글=유성열 산업부 기자 nukuva@kmib.co.kr, 삽화=이은지 기자