엄마에게 전화가 왔다. 오이김치와 얼갈이 열무김치 담가 놨으니 가져가라고. 내가 가지러 가면 엄마는 집에 없을 거라 하셨다. “어디 가시는데?” “우리 엄마한테!” 외할머니는 3년 전 유방암 수술을 하셨는데, 그때가 구순이었다. 할머니는 살만큼 살았으니 땅으로 돌아가더라도 암 덩어리는 떼고 들어가고 싶다고 하셨다. 고령이라 암세포도 더디 컸다. 통증보다 수술과 항암치료가 더 무리일거라 해서 7년을 키운 종양이었다.

종양은 깔끔하게 제거되었고, 다른 부위 전이는 없었다. 할머니가 처음 암센터에 오셨을 때 조직검사를 하느라 가슴에 출혈이 있었는데, 처치하던 간호사가 가족 중에 한 사람이 힘으로 오랫동안 꾹 누르고 있어야 한다고 도와 달라 했다. 곁에 큰외숙모와 엄마가 있었지만 며느리보단 딸이, 딸보단 손녀가 더 나았던 것이다. 엄마는 칠순이 다되어 기운도 나보다 떨어졌지만, 엄마의 피 흘리는 가슴을 꾹 누르며 서 있을 수가 없다며 우셨다. 나에겐 엄마라도, 할머니에겐 딸인 엄마의 약한 모습을 처음으로 보았다. 나는 있는 힘껏 할머니의 가슴을 꾹 눌렀다. 할머니의 가슴에서 한 방울의 피도 새지 않도록. “할머니 많이 아파?” 할머니는 오히려 웃으며 말씀하셨다. “그럼 무쟈게 아프지.” 속으로는 울어도 겉으로는 활짝 웃을 수 있다는 것에 신기해하며 나도 할머니를 따라 웃었다.

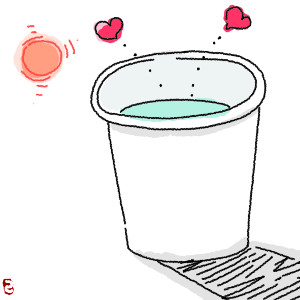

엄마 없는 친정집에 들어가는데 아파트 입구에 차단기가 차를 막았다. ‘등록되지 않은 차량’이라는 빨간 경고등과 함께. 비밀번호를 누르며 엄마 없는 엄마 집에 들어간다. 이사 온 지 3년이 되었어도 주차장 차단기 때문에 친정이 아닌 거 같다. 하지만 눈을 감고 가만히 있으면 여긴 우리 친정이 맞다. 각종 젓갈, 매실청, 말린 사과, 말린 표고버섯, 두릅을 삶았던 냄새. 올케언니와 내가 가져갈 몫을 살뜰히 싸둔 김치에서 나는 냄새들. 김치꾸러미 옆 작은 접시 위에 종이컵이 놓여 있다. 빈집에 왔어도, 물이라도 한잔 마시고 가라는 엄마의 배려. 하지만 네가 먹은 컵은 닦기 귀찮아 버릴 거라는 우리 엄마의 귀여운 유머였다.

글=유형진(시인), 삽화=전진이 기자