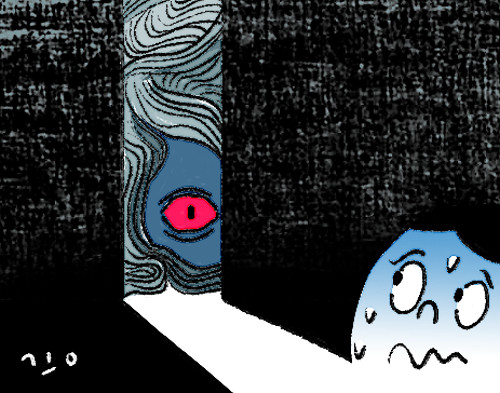

공포 영화나 소설을 즐기는 편인데 이 장르의 참맛은 책장을 덮고 나서 혹은 영화가 끝난 후 현실로 돌아왔을 때 느낄 수 있다. 깜깜한 극장 안에서 무서움에 떨다 밖으로 나왔을 때를 떠올려보면 짐작이 갈 것이다. 일상은 변하지 않았고 나는 여전히 안전하다는 걸 확인하면서 가슴을 쓸어내리지 않는가. 생명의 위협을 느끼며 공포의 대상으로부터 도망치는 이야기는 오히려 현실적 안도감을 강화시킨다.

1980년대에 학창 시절을 보낸 세대라면 한 번쯤 들어봤을 괴담이 있다. 늘 2등만 하던 학생이 전교 1등을 학교 옥상에서 밀어 죽게 만들고 거꾸로 떨어진 1등은 머리로 통통거리며 밤마다 돌아다닌다는 이야기. 우리 학교에서는 여기에 살이 붙어 화장실 괴담으로 확장됐다. 화장실 문이 바닥에서 한 뼘 정도 떨어져 있는데 통통 귀신이 바닥과 문 사이로 얼굴을 내밀고 자신을 떨어뜨린 2등을 찾는다는 것이다. 때문에 야간 자율학습 시간에 화장실에 가야 할 때면 꼭 삼삼오오 모여서 갔다. 아들에게 통통 귀신 이야기를 들려주며 요즘 유행하는 괴담이 뭐냐고 물었다. 그런 거 모른다고 고개를 젓다 괴담인지는 모르겠지만 떠도는 소문은 있다고 말한다. “학교에 있는 황소 동상 있잖아요. 황소 엉덩이를 만지면 ○○대학교에 간대서 아무도 가까이 가지 않아요. 잘못해서 엉덩이에 손이 닿을까 봐요.” ○○대학교는 아들이 다니는 고등학교와 같은 재단의 대학인데 소위 ‘스카이 서성한 중경외시…’로 줄지어 불리는 선호 대학에 포함되지 않는다. 예나 지금이나 명문대 진학이 고등학생 최대의 과업이고 이를 달성하지 못하는 것 자체가 공포라는 사실이 씁쓸해진다. 또 다른 이야기는 없냐는 물음에 아들이 답한다. “다른 건 못 들어봤어요. 사실 그런 얘기 할 여유도 없구요.”

괴담을 오랜 시간 연구해온 한 학자에 의하면 요즘에는 입에서 입으로 전해지는 구전 괴담이 거의 사라졌다고 한다. 현실에서 벌어지는 사건들이 괴담보다 훨씬 괴기스러워서일까. 팍팍한 삶을 살아내느라 괴담을 지어낼 여유조차 없어서일까. 한여름 밤, 누가 먼저랄 것 없이 골목 평상에 모여 모기향을 피우고 입담 좋은 친구의 무서운 이야기에 귀 기울이던 그때 그 시절이 그립다.

최주혜 작가