박물관에서 백자를 보았다. 부드러운 선의 둘레 속에서 하얗게 빛나는 백자. 아름다웠다. 인공적이지 않은 인공 같아서, 한때 인간은 자연을 만들 줄 알았구나, 생각했다. 연하게 반짝이는 표면이 위로 갈수록 좁아지더니 주먹 하나가 들어갈 만한 구멍이 뚫려 있었다. 술이나 귀한 액체류를 담았을 테니 당연한 구조겠지. 하지만 이제 유리관을 뜯고 꺼내 거기 술을 따를 리 없으니, 아니 원래의 이유를 먼 시간 밖으로 돌려놓으며 할로겐 조명을 받고 있으니, 백자는 정말이지 다른 무언가처럼 느껴졌다. 가령 머리를 올려놓아야 할 자리를 비운 채 제 속을 열어놓은 어떤 진리의 형상, 혹은 밤과 낮의 모양을 설명하기 위해 어떤 존재가 인간의 학교에 기증한 교구 같은 것. 둥글게 고여 있는 밤처럼, 정말 백자가 완벽한 모양으로 감싸고 있는 어둠이 그 속에는 있었다. 알 수 없는 공기와 알 수 없는 고요로 출렁이는 밤의 신비 같은 것 말이다.

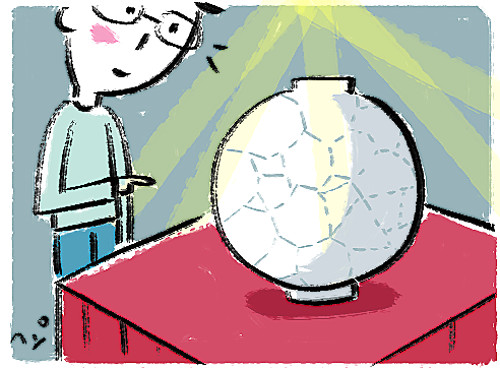

백자 반대편에는 다른 백자가 있었다. 그것은 낱낱이 깨진 조각을 섬세하게 이어붙인 거였지만 어느 부분은 틈이 벌어졌고 조각을 찾지 못했는지 한쪽은 아예 깨져나간 채였다. 궁금했다. 그렇다면 저 속에 고여 있는 밤은 어떤 밤일까. 백자가 깨졌을 때, 그 속에 고여 있던 밤도 함께 깨졌겠지. 그래서 흩어졌을 것이다. 오랜 뒤 하얀 장갑을 낀 학예사가 그 조각들을 이어 백자의 형상으로 복원했을 때, 다시 그 속에 가둬진 것은 그 조각들에 달라붙어 있던 처음의 밤일까. 그 조각들은 어떻게 환한 불빛들 속에서 그 밤을 간직하고 있었을까. 금 간 틈으로 새어들어오는 빛 때문에 끝없이 찔리고 있을 밤. 그런 생각을 했다. 깨질 수 있는 것들은 언젠가는 깨질 것이다. 그것이 시간의 일이라고 말할 사람이 있을지도 모르겠다.

그렇더라도 백자를 깨뜨리는 힘은 예기치 못한 순간에 먼 곳으로부터 도착할 테니, 어떤 미래도 충족된 채로 현재가 되지는 않을 것이다. 우리는 변해갈 것이고 우리의 시간도 달라지겠지. 그러나 저 백자의 낮과 밤이 늘 하나였던 것처럼, 그래서 몸이 끝내 마음을 거느리는 것처럼, 무언가 조각났다고 해서 그 삶 속에서 자신을 잃어버리지 않았으면 좋겠다.

신용목 시인