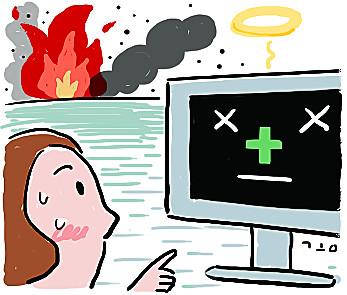

첫눈 오는 토요일 진료를 보고 마지막으로 저장을 누르는데 그 순간 멈추었다. 전에도 컴퓨터가 다운되거나 인터넷이 끊긴 경험이 있었던 기계치로서, 컴퓨터가 안 될 때 가장 효과 있었던 선 다시 꽂기와 껐다 켜기를 했다. 유선전화와 휴대폰으로 관리소와 통신사에 모두 전화를 했으나 신호 대신 전화를 받을 수 없다는 응답뿐이었다. 화재 때문이라는 원인을 알게 되었고, 휴대폰 통신사는 달라서 제대로 작동한다는 것을 알게 된 뒤에야 마음이 놓였다. 그 시각 이후 온 분들은 차트와 처방전을 종이에 써서 진료했다. 손글씨를 쓰니 마치 편지 쓰는 것 같았고, 모니터에 시선을 두지 않으니 눈을 더 마주칠 수 있었다.

TV를 볼 수 없는 집에서는 가족끼리 대화하거나 책을 읽고, 사람들이 만나 스마트폰을 들여다보지 않으니 잃어버린 것을 되찾았다고들 했다. 그런 글조차 스마트폰으로 읽던 내게는 그런 낭만이 없었다. 내가 선택한 아날로그적 하루도 아니었고, 갑작스레 닥친 아날로그 세상은 사실 공포스러웠다. 나는 현금이 있었지만 엄마에게 받은 신용카드로 떡볶이를 사 먹으려던 고등학생은 그냥 발길을 돌렸다.

복구가 1주일까지도 걸릴 수 있다니 잠을 못 이뤘고 주말 내내 상황을 확인했다. 환자들이 복용하는 다른 과 약, 원래 앓던 질병, 이런 자료가 모두 컴퓨터 속에 있는데 뇌의 한 부위 없이 진료를 제대로 한 것인지, 손글씨 처방이 약국에 잘 전달되었을지 모든 게 의심스러웠다. 몇 달씩 본 사람이 아닌 이상, 의사가 한두 번 본 환자를 전부 다 기억하지는 못한다. 쇠퇴해가는 기억력을 보충해주는 고마운 컴퓨터는 네트워크와 결합해 처방을 스스로 감시 및 점검하고 더 안전한 전자동포장기를 사용하기까지 한다. 놀 때야 디지털의 폐해가 크겠지만, 사실 일할 때는 실수를 줄여준다. 네트워크의 노예라도 노예가 더 일을 잘한다면 그것이 나쁠까. 아날로그 시절을 기억하는 사람들은 떠나고 낭만보다는 공포를 기억하는 나 같은 사람과 그 자손들만 남은 세상은 어떨까. 그 나름대로 행복하지 않을까.

하주원(의사·작가)