건강검진 받으러 갔다가 병원 현관에서 제 가슴을 쥐어뜯으며 “인생이 이런 거냐”고 외치는 사람을 보았다. 누군가 다가와 그를 달랬다, 그 심정 다 안다고. 그리고 그를 이끌었다, 이러면 안 된다고. 그저 지나가던 나는 그 사연을 알 길 없었지만, 눌러 참는 울음이 꺽꺽 토해놓는 것이 고통인 것만은 알 수 있었다.

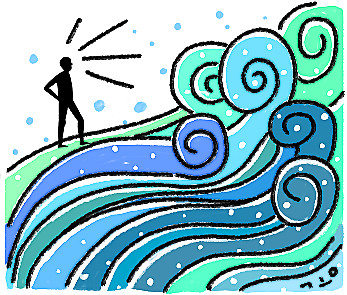

그러나 고통은 머리로 ‘아는’ 것이 아니라 느낌으로 ‘오는’ 것이다. 바다를 아는 자는 바라보는 자이겠으나 바다를 느끼는 자는 헤엄치는 자이다. 바라보는 자에게 바다는 바다를 가리키는 정의로 이해되겠지만, 헤엄치는 자에게 바다는 매 순간 자신을 휘감아오는 물결이다. 머리 위로 덮쳐오는 파도는 안다고 해서 비켜가지 않으며, 두 번째 세 번째 파도라고 해서 무뎌지지도 않는다. 고통은 현전하는 감각이기에, 영원히 젊다. 그게 누구든 아이처럼 주저앉아 울게 만들 수 있는 것이다.

‘삶은 고통이다.’ 이처럼 명료한 은유는 없을 것이다. 스스로 선택하지 않았기에 삶의 고통은 어쩌면 운명적이다. 그렇지만 고통을 단지 은유로 생각하거나 당연한 것으로 여겨서는 안 된다. 한 시인은 “아픔은 ‘살아 있음’의 징조이며, ‘살아야겠음’의 경보”(이성복)라고 했다. 분명 고통은 이 세계에서 우리가 자신을 속이지 않고 얻을 수 있는 하나의 진실이지만, 그 진실은 고통을 향한 ‘질문’을 통해서만 제 모습을 드러낸다. 왜 아픈 것인가. 이 통렬한 질문이 없으면 삶은 회복되지 않는다.

그 질문이 멈추는 순간이 죽음이다. 죽음은 고통이 사라진 상태라지만 그것은 고통으로만 이루어져서 고통을 느낄 수 없는 세계와도 같다. 그래서 고통을 향해 외치는 자들을 막으면 안 된다. 고통은 인간의 삶 속에 있지만 인간적이지 않은 것이며, 오직 역설적으로만 인간적인 삶을 가능하게 만드는 비인간적인 실체이기 때문이다. 그럼에도 불구하고 고통이 인간의 것임을 자각하는 일은 이 가혹한 삶의 굴레에서는 쉽지 않기에 우리는 그 자각에 필요한 재료로 문학을 사용하는지도 모른다.

신용목(시인)