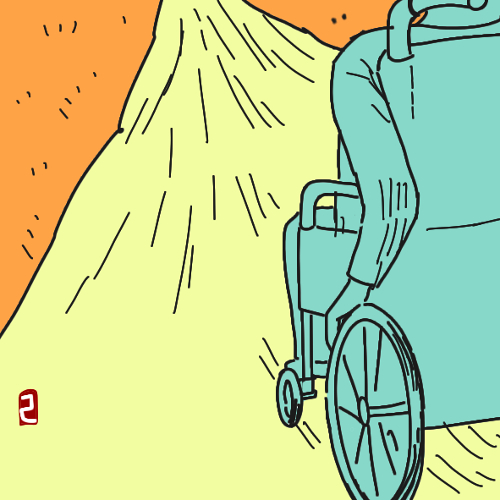

집에서 아빠가 입원해 있는 호스피스 병원까지 거리는 겨우 3㎞ 남짓이다. 건강한 사람이라면 하루에도 몇 번씩 오갈 수 있는 거리다. 그러나 몸이 불편한 나는 가족 중 누군가가 데리러 와주기를 기다리는 수밖에 없었다. 장애인 콜택시를 예약하기란 하늘의 별 따기였고, 대중교통을 이용하는 건 꿈도 못 꿀 일이었으며, 혼자서 휠체어를 타고 가기엔 도로 사정이 너무 나쁘다. 그렇게 아빠를 뵙고 돌아올 때마다 누군가가 나를 데리러 오기 전에 아빠에게 무슨 일이 생기면 어떡하나, 임종조차 지키지 못하게 되는 것은 아닐까 불안했다. 엄마와 동생은 구시가의 인도가 휠체어로 이동하기엔 너무 위험하다며 말렸지만 결국 나는 혼자서 휠체어를 타고 길을 나섰다.

튼튼한 두 다리로 걸어 다니는 사람들은 의식하지 못할 정도의 턱이나 경사도 휠체어를 이용하는 이들에게는 치명적인 사고의 원인이 될 수 있다. 더구나 관련 법규가 생기기 이전에 형성된 구시가의 건물이나 도로에는 장애인의 접근 자체를 막는 장애물이 곳곳에 존재한다. 지반이 주저앉아 울퉁불퉁해진 보도블록, 도로가 형성될 당시 땅을 평평하게 고르지 않아 생겨난 급경사, 안전을 위해 만들어졌다는데 안전을 위협하기 일쑤인 안전봉, 인도 한복판 혹은 인도와 도로가 만나는 지점에 불법 주차해 놓은 차들까지 휠체어를 타고 고작 3㎞ 거리를 가는 동안 수많은 장애물과 맞닥뜨려야 했다. 휠체어의 작은 앞바퀴로 넘어서기엔 너무 높은 턱 때문에 무게중심이 앞으로 쏠려 휠체어에서 떨어지거나 그와 반대로 휠체어가 뒤로 넘어갈 뻔한 순간은 일일이 꼽기 힘들 만큼 많았다. 누군가는 어떻게 매번 장애인들까지 생각하며 길을 내고 건물을 지을 수 있겠냐고 물을지도 모르겠다. 그러나 모든 시설은, 특히 공공시설은 사회 구성원 ‘모두’가 어려움 없이 이용할 수 있도록 만들고 관리하는 것이 당연하다. 휠체어가 다니기에 좋은 길은 비장애인들에게도 쾌적하고 편안한 길이지 않을까. 모두가 좋을 수 있는 길이 있는데 굳이 누군가를 배제할 이유는 어디에도 없다.

황시운(소설가)