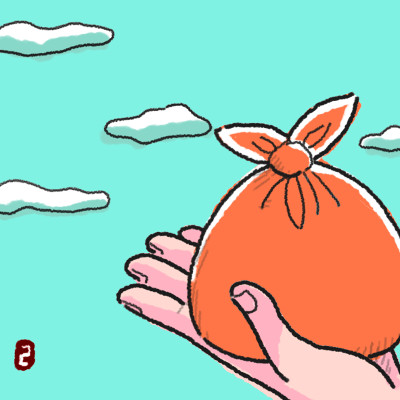

알고 보면 모든 것들은 ‘보자기’에 싸여 있다. 모과를 보고 알았다. 모과 껍질은 보자기의 주름이 내용물의 결을 따라 볼록볼록 당겨진 것 같고 마침내 꼭지에 이르러 오목한 매듭을 지어 꽉 묶어놓은 것 같다. 이렇게 야물게 싸놓았지만 냄새까지 봉할 수는 없어서 방 안 가득 모과향을 풀어놓는 노란 보자기. 사과는 빨간 보자기에 싸여 있고 감은 주황 보자기에 싸여 있는데, 이 보자기들을 풀면 가을이 쏟아져 나온다. 그러고 보면 가을도 높고 푸른 하늘 보자기에 싸여 있어서 우리는 그걸 풀어보려고 자꾸 문을 열어놓는지도 모르겠다.

보자기에 물건을 싸놓으면 ‘보따리’가 된다. 보따리는 많은 비유를 거느리는데 ‘웃음보따리’나 ‘고생보따리’도 자주 쓰는 말이지만, 여전히 대학에서 시간강사로 일하는 나를 ‘보따리장수’라고 일컫는 이도 더러 만난다. 장보따리를 머리에 이는 일만큼이나 이제 ‘보따리’는 오래된 말이고, 이쯤 되면 ‘보자기’는 존재의 비밀을 간직한 비유처럼 느껴지기도 한다. 풀어보기 전까지는 그 속에 무엇이 들어 있을지 모르는 것. 우리 몸도 사실은 살갗의 보자기에 싸여 있는 셈이니, 얼굴이 보자기의 무늬라면 표정은 내용물의 주름일 것이다. 마찬가지로 우리는 자기 몸속에 무엇이 들어 있는지 알 수 없다. 아니 우리를 싼 보자기가 그다지 튼튼하지 않다는 것 정도는 안다. 그렇지 않다면야 길을 걷다가 까닭 없이 가슴이 허허로운 일 따위는 없을 테니 말이다.

요즘은 보자기에 짐을 쌀 일이 잘 없다. 물건이라면 트렁크를 쓰는 게 편하고 음식이라면 아이스박스에 담아 멀리 부친다. 그렇지만 고향에 가면 어머니가 바리바리 싸주시던 보자기가 드문 것도 아니다. 무엇보다 어머니는 언제나 큰 보자기로 계신다. 우리를 저 시작에서부터 단단히 쌌다가 풀어놓은 보자기. 여전히 마음속으로 우리를 싸고 또 풀기를 거듭하는 어머니. 얇게 저민 가을볕을 있는 힘껏 두 팔로 펼쳐 받는 보자기처럼 들판은 황금빛으로 출렁이고, 깎은 밤처럼 굴러 떨어지는 별빛을 다 담아낼 것처럼 가을밤은 찾아온다.

신용목(시인)