초등학교 4학년 여름, 학교에서 단체로 수영장에 간 적이 있다. 한 시간 가까운 거리를 함께 걸어갔었다. 대부분 아이들이 삼각팬티를 입고 있었는데, 어떤 이유에서인지 나는 파란색 사각팬티를 챙겨가게 되었다. 애초에 수영복이 아닌 짧은 반바지에 가까운 것이었다. 물놀이를 할 때마다 느슨한 팬티가 흘러내리고 물속에서 누군가 내 팬티를 끌어내릴 것만 같은 불안에 시달렸다. 부자연스럽게 몸을 움직이다 결국 풀장 밖으로 나와 시간이 빨리 지나기만 기다렸다. 더 큰 문제는 그다음이었다. 탈의실의 바구니에 든 옷과 가방이 보이지 않았다. 몇 번이고 주변을 살펴봤지만 온데간데없고, 누군가 나를 골려 주기 위한 행동이라고 짐작될 만한 것도 없어 보였다. 선생님이 아이들을 불러 함께 찾아보았지만 결국 찾을 수 없었다. 내 눈에는 적극적으로 옷을 찾으려는 사람이 없어 보였다. 정해진 시간에 다시 학교로 가야 하기에 대충 사태를 수습했던 것도 같다.

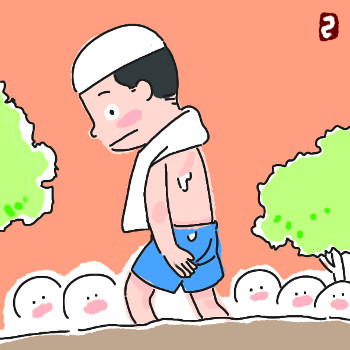

결국 나는 축축한 파란색 사각팬티에 수영장 타월을 어깨에 걸친 채 밖으로 나올 수밖에 없었다. 덜 마른 머리에 수영 신발을 신고 수영 모자를 움켜쥐고 거리를 지나가게 되었다. 아이들의 시선과 웃음소리가 피부에 닿아 쓰라렸다. 동네를 지나갈 때는 아는 누군가가 볼까 모자로 얼굴을 가렸다. 온몸으로 눈물을 흘리고 있었다고 하면 거짓말일 테지만 부끄러움에 점점 오그라들고 있던 것은 사실이었다. 어느새 옆으로 다가온 여선생님이 한마디를 했다. ‘사각이라 다행이구나.’ 그 순간 완전히 납작해진 나는 세상에 대한 알 수 없는 분노를 학습하게 되었다. 한동안 수영장을 지날 때마다 그 기억이 악몽처럼 되살아났다. 지금도 궁금하다. 누가 내 옷을 가져갔을까. 그리고 왜 아무도 나에게 셔츠 한 장 빌려주지 않았을까. 수영장은 공포의 극장이었다. 연일 이어지는 폭염 속에서 파란색 사각팬티를 입은 남자아이가 물을 뚝뚝 흘리며 저 멀리서 걸어오고 있다. 시시한 농담 같은 이 이야기가 지독한 이 여름, 한 줄의 문장으로 남을지도 모르겠다.

김태용(소설가·서울예대 교수)