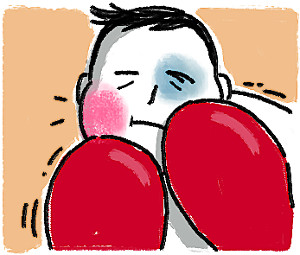

일주일에 한 번 모여 그림책을 읽는 모임이 있다. 예닐곱에서 한두 명 안 오기도 하고 더 오기도 하면서 참석하는 사람들이 한두 권씩 가져온 그림책을 읽어준다. 그냥 읽어주기만 할 뿐, 감상 발표나 토론은 의무가 아니다. 재밌네, 예쁘네로 끝나고 넘어가는 책이 있는가 하면 의견이 분분한 책도 있다. ‘가드를 올리고’가 그런 책이었다. 이 책은 시종 싸우는 두 권투선수 모습만 보여준다. 굵은 목탄선이 다이내믹한데, 전체 흑백 톤에 유일하게 한 선수의 글러브만 빨갛다. 눈길을 강렬하게 잡아끄는 이 빨간 글러브의 선수는, 그러나 유효타 한 번을 못 날린다. 줄곧 얻어맞기만 하다 쓰러진다. 후들거리는 다리로 간신히 일어나서 다시 가드를 올리는 선수. 빨간 글러브 뒤편의 그 얼굴에서 우리 의견은 사방으로 갈렸다.

거의 감겨 있는 멍든 눈, 부풀어 오른 뺨, 한쪽으로 치켜 올라간 입꼬리. 누구는 그게 씁쓸하게 웃는 얼굴이라고 했고, 누구는 슬퍼하는 얼굴이라고 했다. 체념한 것 같다, 마음이 어디 아득한 데 가 있는 것 같다는 의견도 나왔다. 그가 그렇게 다시 일어선 게 다행이다, 응원하고 싶다는 사람이 있는가 하면 그가 그렇게 다시 일어선 게 안타깝다, 그냥 누워서 쉬게 하고 싶다는 사람도 있었다. “아무도 없는 모퉁이에서/ 다시 가드를 올리고”로 끝나는 게 너무 허무하다, 아니다 로키처럼 싸워 이기지 않아서 다행이다 등등…. 이 부어오른 권투선수의 얼굴은 우리 모임에서 가장 많은 말을 끌어낸 장면이었다.

나는, 우리가 말로 그 패장을 다독여준 것 같다는 생각이 들었다. 우리 주변의 수많은 얻어맞고 쓰러지는 패장들. 그건 전장에서 폭격 맞은 아이일 수도 있고, 이력서 백 장째 쓰는 청년일 수도 있고, 로드킬 당한 길고양이일 수도 있다. 알면서도, 보면서도, 어떻게도 못 하고 가슴만 쓸어내리는 우리. 그럴 때 우리 자신이 우는 건지 웃는 건지 모를 부어오른 얼굴의 패장일지도 모른다. 그림책 속 패장을 말로 다독이면서 우리는 우리 자신을 다독이고 있는 건지도 모르겠다.

김서정(동화작가·평론가)

삽화=공희정 기자