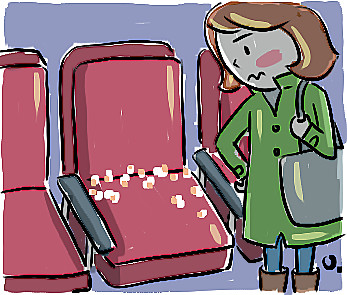

일부러 떠올리려는 건 아닌데 극장에 갈 때마다 자동적으로 동반되는 기억이 있다. 좌석 틈새에 팝콘 부스러기가 박혀 있는 장면이다. 의자의 테두리처럼 느껴질 만큼 촘촘하게. 그걸 본 이후로 나는 부직포 형태의 1회용 의자 커버 같은 걸 상상하게 됐고, 공공장소의 청결에 대해 고민해보게 됐다. 어디 극장뿐이랴, 최근 보도된 것처럼 특급호텔이라고 해도 청결을 보장받는 건 아니다. 변기와 객실 유리잔을 같은 솔로 닦는다는 사실에 충격을 받은 이들도 있겠지만 애초에 기대하지 않은 이들도 있다. 호텔에 놓인 컵이나 전기포트, 쿠션과 웰컴푸드를 아예 건드리지 않는 것이다. 일부 몰상식한 손님들이 전기포트에 속옷이나 양말을 넣어 삶는다는 소문을 들은 이후로 나도 개인용 전기포트를 들고 다닌다. 컵은 한번 헹궈 쓰는 정도였는데 이제는 컵도 들고 다녀야 할 판이다.

호텔에 대해선 좀 관대한 L은 카페에는 나보다 더 민감하게 반응하는데, 테이블 위를 닦는 게 필수적이다. L은 물티슈를 사용하거나 화장실에 비치된 손세정제를 냅킨에 적셔 테이블을 닦는다. 그러다 더 좋은 자리가 나면 우리는 그쪽으로 옮겨가고 또 닦아야 할 테이블이 생기지만 L에게 그건 자동적인 행위다. 그러다 보면 이런 소리도 들린다. “엄마 저 아저씨가 닦아놨어. 고맙게도!” L이 방금 닦고 떠난 자리에 착석한 아이의 야무진 말이다.

어떤 이들은 공중화장실 문을 팔꿈치나 휴지로 여닫는다. 지하철과 버스의 손잡이를 손으로 잡지 않고, 엘리베이터 버튼도 지갑 끝이나 옷자락으로 누른다. 반응 영역이 조금씩 다를 뿐 사람들은 공공장소에서 이질감을 느끼는 것이다. 온전히 내 것이 아니라는 데서 오는 낯가림인데, 예전엔 결벽증이구나 하고 말았겠지만 이젠 생각이 달라졌다. 결벽증이라기보다는 예의랄까. 좌석 틈에 팝콘을 끼우거나 방치하는 사람들, 공중화장실에 쓰레기를 버리는 사람들, 머물고 떠나는 모든 자리에 대해 제발 낯가림 좀 해줬으면 싶은 사람들이 있다. 너무 편하게 대하지 말고, 네 것이 아니니까, 너 다음 사람이 온다고….

윤고은(소설가)

삽화=공희정 기자