글을 쓰는 사람에게 산책은 생존의 양식 같은 것이다. 거리의 간판과 소음을 따라 걸으면서 머릿속에 떠다니는 잡생각들이 하나의 문장으로 혹은 이미지와 장면으로 만들어질 때의 황홀감은 이루 말할 수 없다. 제목과 첫 문장이 떠올라야 글을 시작할 수 있는 나 같은 작가에게는 더욱 그렇다. 여타의 사람들도 문득 머릿속을 스치는 단어들을 만날 때가 있을 것이다. 은밀한 순간을 맞은 것처럼 그 단어를 계속 입으로 굴리다가 어느 날 완전히 잊어버리기도 한다.

미세먼지 가득한 날 오후, 환경에 저항하려는 혹은 적응하려는 심리의 발동으로 눈앞이 뿌연 거리를 걸었다. 하릴없이 마스크를 쓴 사람들을 헤아려보기도 하고, 미세먼지는 입자인가 파동인가 하는 엉뚱한 생각을 하다가 문득 ‘팡슈이’라는 말이 떠올랐다. 이후의 산책은 팡슈이와 함께였다. 도대체 팡슈이가 무엇이고, 왜 그 단어가 하나의 대상처럼 다가와 혀끝에 맴돌게 되었는지 알 수 없었다. 알 수 없지만 알 수 없다는 이유로 집착하게 만드는 것이 있다. 내가 팡슈이라는 언어를 얻은 것이 아니라 팡슈이가 나를 선택했는지도 모른다.

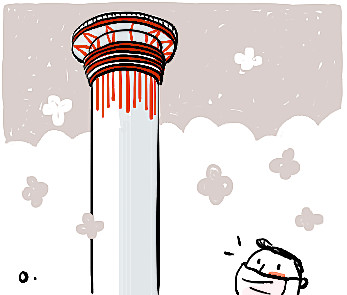

검색을 해보니 활자와 음가는 조금 다르지만 명나라 화가인 방숙의라는 인물과 물을 빼거나, 운동 경기에서 고의로 져주는 뜻의 방수(放水)라는 풀이가 있었다. 중국어를 여전히 소음으로만 듣고 있는 나에게 팡슈이는 도대체 어디서 온 것일까. 급기야 저녁뉴스에 등장한 중국 산시성에 있다는 거대한 공기청정기를 보면서 ‘팡슈이!’ 하고 외치고 말았다. 지금 뭐라고 했어요? 나의 악취미에 적응한 가족들은 반응이 없었지만, 어쩐지 팡슈이가 먼지를 뒤집어쓴 채 중국 공기청정기 탑을 기어오르고 있는 것만 같았다. 이쯤 되면 미세먼지로 인한 언어망상증 진단을 받아야 할지도 모르겠다. 물론 나를 선택한 팡슈이는 아무 뜻이 없는 텅 빈 언어에 가까울 것이다. 텅 빈 언어와 함께 살아가는 것은 그 무엇과도 바꿀 수 없는 황홀함이지만, 아무래도 팡슈이라는 먼지요괴는 한동안 나의 산책을 따라다닐 것만 같다.

김태용(소설가), 그래픽=공희정 기자