잡지사 사무실은 늘 손님이 많다. 오랜만에 찾아간 터라 인사를 나누고 자리에 앉으려는데 젊은 여직원이 “누군가 화장실에 갔다 왔나 봐요.” 그 말을 들으니 내 신발부터 먼저 보게 된다. 잠시 후 다른 손님 두어 분이 들어왔다. 확실히 냄새가 나는 것 같다. 그제야 건물 입구에 떨어져 있던 많은 은행 열매가 생각났다. 간밤에 비가 내리고 세찬 바람까지 불었던 관계로 사람들이 밟고 지났으리라.

공자가 은행나무 아래서 제자들을 가르쳤던 곳을 행단(杏壇)이라 하였다. 중국 곡부의 대성전에는 은행, 회화, 측백나무가 있다. 우리나라 문묘에도 600살 된 이들 세 가지 노거수가 살아 있다. 지금도 전국의 서원이나 향교에는 학문을 상징하는 은행나무 거목이 있게 마련이다. 우리의 성균관대학을 비롯해 일본의 도쿄대학과 오사카대학이 은행잎을 학교 상징으로 하는 것은 은행나무를 수천 년 동양정신의 뿌리로 생각한 때문이다.

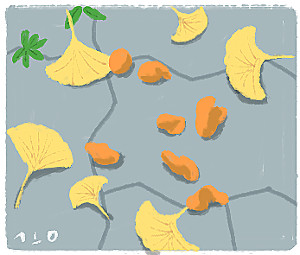

사람들은 가을이면 떨어진 열매와 노란 단풍을 밟고 인도를 걷는다. 껍질의 고약한 냄새까지 묻혀서 승강기를 타고 사무실까지 운반한다. 떨어진 은행 열매는 밟지 않도록 조심해서 걸어야 한다. 다행히 은행나무는 암수가 있어 암나무에서만 열매가 달린다. 따라서 가로수로 심을 때는 열매가 달리지 않는 수나무만 심으면 된다. 이제까지는 은행나무를 재배할 때 종자를 심었지만 앞으로는 용도별로 묘목을 생산할 필요가 있다. 열매를 수확하기 위해서는 암나무만 심고, 가로수는 수나무만 심어 도시에서 악취를 추방해야 한다. 묘목일 때는 암수를 구별할 수 없으므로 처음부터 계획적으로 식재해야 하는데 먼저 종자를 심어 대목을 확보하고 여기에 수나무를 접붙여 가꾼다. 수만 그루를 똑같은 수나무로 길러낼 수 있다. 서울의 은행나무 가로수는 종자가 달리지 않는 수나무로 바꿔 심을 때가 됐다. 그래서 냄새 나지 않는 서울을 만들어야 한다. 우리의 수도 서울이 국제도시가 된 지 이미 오래이지 않는가. 가로수도 도시에 걸맞은 수종으로 가꾸어야 한다.

글=오병훈(수필가), 삽화=공희정 기자