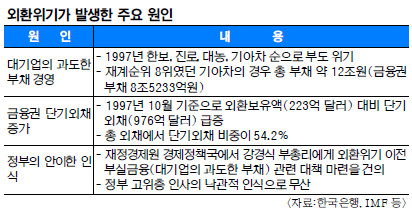

1997년 외환위기는 대기업, 금융권, 정부 등 경제주체들의 ‘부실’이 유기적으로 맞물려져 빚어진 사태다. 대기업은 몸집을 불리기 위해 과도한 차입 경영을 일삼았고, 금융권은 단기외채를 끌어들여 줄줄 새는 물 막기에 급급했다. 정부는 기업 구조조정이나 외환보유액 관리 역할을 방기했다. 경제주체들의 부실은 결국 전 국민적인 금 모으기 운동까지 촉발했다. 판을 깬 것은 소수의 ‘가진 자’였지만 수습하겠다고 나선 것은 대다수의 ‘못 가진 자’였다.

정부가 국제통화기금(IMF)에 구제금융을 신청한 날로부터 꼭 20년이 지난 21일 현재 당시의 과거 부실 주체들을 바라보는 시선은 갈린다. 외환위기를 타산지석 삼아 기초체력을 기른 점에 대한 긍정적 평가가 있는 반면, 20년이 흘러도 여전히 고쳐지지 않은 관행들에 대한 우려도 여전하다.

정부와 통화 당국은 확연히 달라졌다. 한국의 외환보유액은 97년 12월만 해도 39억원에 불과했다. 하지만 지난 8월 기준 외환보유액은 3848억원에 달한다. 20년 동안 100배 가까이 늘어난 것이다.

금융권 투명성도 개선됐다. 노무현정부 당시 금산분리 강화나 금융보험계열사 의결권 제한조치 강화 등의 정책은 투명성 강화에 일조했다. 다만 여전히 부족한 부분이 있다. 20년 전처럼 실적을 올리기 위한 영업 쏠림 현상은 여전하다. 98년 전개된 금 모으기 운동 당시 은행들은 경쟁적으로 금 모으기에 나섰고, 정작 해외에 금값을 제대로 받지 못하고 판매했다는 지적을 받았다.

대기업은 20년 전에 제시했던 과제를 해결하지 못한 상태다. 당시 IMF는 강도 높은 대기업 구조조정과 함께 지배구조 개선을 요구했다. 하지만 결과적으로 구조조정은 일부 대기업으로 부가 편중되는 양상을 낳았다. 한국생산성본부의 2015년 부가가치분석 자료를 보면 상위 1.2%에 속하는 10여개 기업 자산 총합이 상장기업 총자산의 50%를 넘는다.

지배구조도 매한가지다. 아시아기업지배구조협회(ACGA)는 최근 한국기업의 지배구조가 조사대상 아시아 11개국 중 8위에 그쳤다고 발표했다. 김상조 공정거래위원회이 이미 20년 전 이 상황을 예견한 점은 주목할 부분이다. 98년 3월 발간한 비판사회학회의 학술지 ‘경제와 사회’ 기고문에서 “재벌 해체가 아니라 보다 세련된 거대독점자본의 탄생일 뿐”이라고 지적했다. 전문가들은 고질적인 지배구조 문제를 개선하려면 자율성이 필요하다고 강조한다.

세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr