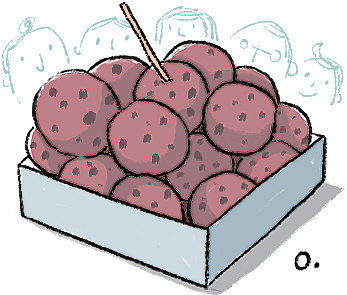

매달 한 번씩 식물탐사를 하고 있다. 지난 일요일에는 안면도로 가는 차 안에서 한 회우가 수수팥떡을 담은 도시락을 열었다. 손녀의 생일떡이라며 하나씩 맛보라고 했다. 참으로 오랜만에 먹은 수수팥떡이었다. 옛날엔 집안의 자녀가 생일을 맞으면 무병장수하라는 뜻으로 수수팥떡을 해 먹었다. 생일날을 기념하여 가족은 물론 이웃에도 나눠 주고 건강을 빌었다. 수수팥떡은 여럿이 나눠 먹을수록 아이에게 좋다고 했던가. 수수는 우리 말 발음이 한자어 목숨 수(壽)자와 같다. 그것도 하나가 아니라 수수(壽壽)이니 오래, 아주 오래 명이 길기를 빌었던 셈이다. 게다가 수수경단에 붉은 팥고물까지 버무렸으니 벽사의 의미가 아닌가. 떡을 먹은 사람들이 모두 수수팥떡을 입에 올렸으니 얼마나 축수를 기원했겠는가.

내 어릴 적에도 10살이 될 때까지 수수팥떡을 해 먹었다. 딸 셋을 낳고 얻은 아들이라 집에서만은 귀하게 키웠으리라. 어머니는 어려운 살림에도 아들의 생일이면 언제나 잊지 않고 수수경단을 빚으셨다. 쫀득쫀득하면서도 말랑말랑한 수수경단에 달콤한 팥고물이 묻어 있어 먹을수록 입맛을 당겼다. 수수는 아무 데나 잘 자랐던 것 같다. 콩밭에 찰수수 씨를 드문드문 심으면 콩의 성장에 큰 영향을 끼치지 않고 한 길이 넘게 자랐다. 가을에 수수가 익으면 이삭을 잘라 담벼락에 거꾸로 매달아 말렸다. 이렇게 거둔 수수를 잘 갈무리했다가 빻아 떡을 만들어 먹었다. 또 정월보름에 잡곡밥을 지을 때도 수수를 섞었다. 수수는 건강장수를 기원하는 곡식이지만 이제는 재배 면적이 날로 줄어들고 있다. 수수 낱알을 털어낸 까락으로 비를 매면 요긴하게 쓸 수 있었다. 그러나 요즈음 재배하는 수수는 이삭이 꼿꼿이 서는 품종이라 비를 맬 수도 없다.

여기서도 세상이 달라졌다는 걸 실감한다. 어릴 때 먹었던 찰수수로 찐 수수팥떡이 생각난다. 우리 부모님들은 내 자식 남의 자식 가리지 않고 사랑으로 거둬 먹였다. 우리 민속 식문화를 재현해 어린이를 사랑했던 아름다운 미덕을 되살렸으면 싶다.

오병훈(수필가), 그래픽=공희정 기자