“그저 그런 하청업체 직원이 됐습니다.”

시스템개발자인 A씨(38)는 깊은 한숨을 내쉬었다. 그는 인터넷 익스플로러가 막 시작된 1997년 정보통신 계열 학과에 입학했다. 나름 세상의 변화에 빠르게 대처했다고 자부했지만 세상은 더 빠르게 앞서갔다.

정보통신(IT) 기술을 활용한 벤처기업들의 성공 신화가 회자됐고, 부호분할다중접속(CDMA) 기술 등을 덧입은 이동통신은 하루가 다르게 발전했다.

힘의 중심이 자본과 자원, 노동에서 디지털과 인터넷을 이용하는 능력으로 이동한 것이다. 정부와 기업이 힘의 주도권을 잡기 위해 힘쓴 건 인재 육성이었다. 공을 들인 건 대학교육이었다. A씨도 육성 정책의 수혜를 입은 사람 중 한 명이었다. 그러나 그때의 수혜는 재앙이 됐다. A씨 정도의 기술력을 갖춘 ‘고만고만한’ 기술자들이 노동시장에 넘쳐났다. 이들에게 일을 주는 원청회사들은 “할 사람 많다”는 말로 무리한 요구를 했다. 야근은 일상이 됐고 쥐꼬리 월급은 현실이 됐다.

최근 정부가 4차 산업혁명에 대비하기 위해 소프트웨어(SW) 인재를 키우겠다고 발표하는 것을 보는 A씨의 마음이 편치 않은 이유다.

SW, 대학교육의 중심이 되다

추석 연휴를 앞둔 지난달 29일 서울 명륜동 성균관대 컴퓨터 실습실. 30여명의 학생들이 프로그래밍 언어인 파이손(Python)으로 프로그램을 짜고 있었다. 17학번인 박준우씨는 “수업을 들으면서 팀별과제도 진행하고 있다”면서 “학점 관리 애플리케이션을 파이손으로 만드는 중”이라고 말했다.

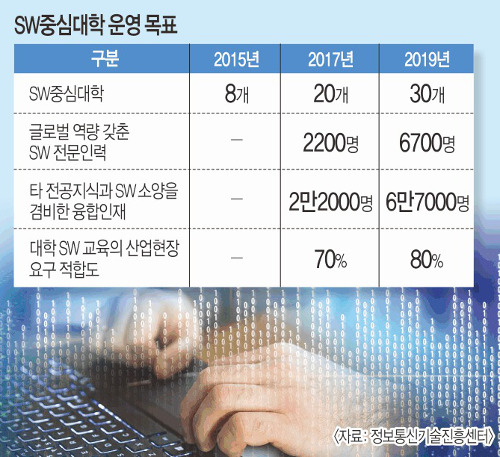

놀라운 건 박씨가 관련 학과 학생이 아니라 경영학부 1학년이라는 것이다. 성균관대는 2015년 과학기술정보통신부 산하 정보통신기술진흥센터를 통해 SW중심대학으로 선정돼 지난해부터 전공에 상관없이 모든 학생이 교양필수로 SW 수업을 받도록 하고 있다. 김재현 성대 컴퓨터교육과 교수는 “1학기엔 컴퓨팅 사고와 SW 코딩, 2학기엔 문제해결, 알고리즘을 배운다”면서 “2학점씩 교양필수고 2학년부터는 선택”이라고 말했다.

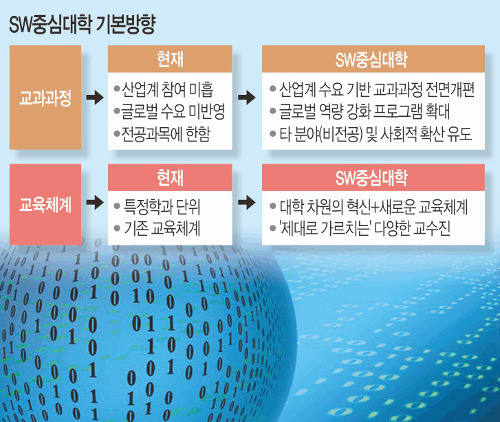

4차 산업혁명이 본격적으로 도래하면서 대학은 그에 맞는 인재 양성에 고민하고 있다. 정부와 기업도 4차 산업혁명을 이끌 기술을 발전시키는 건 사람이라는 점을 깨닫고 대학과 함께 인재를 키우는 데 힘을 쏟고 있다. SW중심대학도 같은 이유로 시작됐다. 첫해에 성균관대 등 8개 대학이 지원 대상으로 꼽혔고 지난해와 올해 각각 6개 학교가 추가됐다. 전공자는 물론 비전공자에게도 SW를 기반으로 자기 전공과 연계해 사고하는 방법을 알려준다. 박씨도 “4차 산업혁명 시대가 되면 전공에 상관없이 SW 중심으로 사고해야 한다”면서 “지금 배우는 수업은 전공의 외연을 확장하는 계기가 될 것”이라고 기대했다.

전공 학생들의 교육은 좀 더 엄격하다. 글로벌 경쟁력을 갖춘 전문가로 키우겠다는 것이다. 광운대의 경우 AB/F제를 도입했다. 프로그래밍 실습과목 등에서 A나 B 학점을 받지 못하면 F학점으로 처리한다. 경희대는 부트캠프(신병 훈련소)식 맞춤형 코딩 교육을 진행하고 있다.

또다시 하청업체 직원만 양산할까

이처럼 대학들은 SW 인재를 육성하겠다고 나섰지만 정작 A씨처럼 SW 등 정보기술통신(ICT) 업종 종사자들의 마음은 편치 않다. 이유가 있다. 대학 교육이 변화하지 않는다면 과거와 다를 바 없다는 것이다. 대학도 이 같은 지적을 공감하지만 고민도 많다. 일단 커리큘럼(교과과정)을 짜려고 해도 기준이 없다. 학생들의 SW 학습 수준도 제각각이다. 교양 과목으로 4차 산업혁명이라는 유전자를 학생들에게 이식할 수 있을지도 의문이다.

그나마 정부가 내년부터 초·중학교에 SW를 의무교육으로 넣겠다고 한 것은 다행이지만 이들이 대학교에 입학하려면 최소 6년은 기다려야 한다.

전문가들은 정부와 대학이 지금이라도 제대로 계획을 설계해 SW 인재를 합리적으로 양성해야 한다고 지적한다. 한국개발연구원(KDI) 박윤수 인적자원정책연구부 박사는 “4차 산업혁명 시대에 가장 먼저 바뀌어야 할 것이 대학 교육”이라며 “대학만 바뀌면 된다는 게 아니라 대학부터 움직여야 한다는 것”이라고 말했다.

선결 과제는 교육 시스템 개선이다. SW산업협회 조사에 따르면 2015년 554개 기업 중 절반 이상(53.1%)은 인력 확보에 어려움을 호소했다. 이처럼 SW 인력은 부족한데 수도권 대학은 개발 제한 등 각종 규제에 걸려 SW학과를 신규 설립하거나 정원을 늘리는 것조차 쉽지 않다.

지난 8월 국회에서 열린 SW 교육혁신 포럼에서도 이 같은 지적이 나왔다. 한국정보과학교육연합회장인 서정연 서강대 교수는 급변하는 산업 수요를 반영하지 못하는 대학의 경직성, 인재 배출 유연성이 부족한 대학입학 정원 제도를 지적했고 “학과 간 융합교육도 부족하다”고 주장했다.

그러나 상황은 쉽지 않다. SW학과 입학 정원을 늘리려면 다른 학과 정원을 줄여야 하는 만큼 학과 간 충돌이 불가피하다. 지방 대학과 주민, 국회의원들의 반발도 예상된다.

전문가들이 제시한 해법은 대학마다 SW 교육에 필요한 특화 전략을 세우라는 것이다. 연구 중심으로 갈 것이냐, 산학 연계 중심으로 갈 것이냐를 결정하라는 말이다.

이미 해외에선 새로운 시도를 하고 있다. 2012년 미국 샌프란시스코에 설립된 4년제 대학 미네르바 스쿨은 캠퍼스와 강의실이 없다. 강의는 온라인에서 소그룹 형태의 토론 활동을 중심으로 이뤄진다. 과학부터 예술까지 전공을 개방해 융합교육을 진행한다. 독일의 유명 공과대학인 뮌헨공대는 BMW 등 지역 기업과 학생들의 인턴십 과정을 진행하고 있다. 인공지능(AI) 석학이자 독일 인더스트리 4.0 전문가로 유명한 클라우스 마인츠 뮌헨공대 교수는 국민일보 기자와 만나 이 부분을 강조했다. 그는 “독일의 강점은 마이스터 같은 전문학교”라며 “대학에서 실전 경험을 쌓도록 노력해야 한다”고 말했다.

뮌헨=서윤경 기자 y27k@kmib.co.kr, 그래픽=안지나 기자