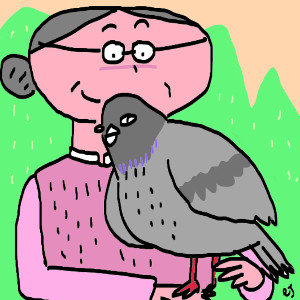

정오 무렵에 가끔씩 공원에서 비둘기할머니를 만날 수 있다. 사람들은 비둘기를 돌보는 할머니한테 유해조류에게 먹이를 주면 위법이라고 말린다. 그렇지만 할머니는 가엾은 비둘기들을 위해 자주 공원을 찾는다. 큰 가방에 조며 싸라기 봉지를 가지고 다니면서 배고픈 비둘기와 참새들에게 모이를 뿌려준다. 도심의 비둘기 무리에서는 발가락이 없거나 발목이 잘린 놈을 쉽게 찾을 수 있다. 모두 실이 감겨 발가락이 잘린 비둘기들이다. 먹이를 구하기 어려운 비둘기들은 쓰레기장을 뒤적인다. 발가락에 실이 감기면 그 실을 벗기려고 발버둥치다가 다른 발가락마저 감기게 된다. 그 몸으로 모이를 쪼다 보니 늘 경쟁에서 뒤처지게 된다. 실이 감긴 발로 나뭇가지에 앉으려다 대롱대롱 매달려 미라가 되기도 한다. 아픈 몸으로는 길고양이나 청설모 같은 동물에게 먹힐 수밖에 없다. 할머니는 나일론실에 걸려 행동이 부자연스러운 놈을 잡아 작은 가위로 엉킨 실을 자르고 풀어준다. 손에 쥐기도 어려운 가느다란 발가락이어서 눈이 어두운 노인에게는 여간 어려운 일이 아니다. 옆에서 지켜보는 내게 좀 잡아달라고 했다. 그래서 할머니를 돕는 조수가 되었고 점심시간이면 할머니를 기다리게 되었다. 조그만 문구용 칼로 실을 끊기 때문에 피가 날 때도 있다. 상처에 연고를 바르고 테이프로 꽁꽁 동여매 준다. “테이프를 감으면 비둘기가 스스로 뗄 수 없잖아요?” “이 테이프는 며칠 지나면 저절로 녹아 없어지는 것이라우.” 이렇게까지 철저하게 준비해서 비둘기를 잘 치료해 주다니.

한때 비둘기가 평화의 상징이니 하면서 전국체전 같은 축제 때마다 수백 마리를 한꺼번에 날려보내기도 한 가금류였다. 그런데 어느 때부터인가 갑자기 전염병을 퍼뜨리는 유해조류로 낙인찍어 남산과 시청 앞 광장의 비둘기집을 모두 철거해 버렸다. 유럽의 광장에서는 비둘기들이 사람의 머리와 어깨, 손에 내려앉아 모이를 달라고 조른다. 그들은 모두 전염병에 걸렸다는 말인가. 사람과 새들이 함께 살아가는 평화로운 도시 공간을 만들어갈 수는 없을까.

글=오병훈(수필가), 삽화=이은지 기자