세상이 변했다. 과거에는 ‘폭력’이나 ‘차별’이라고 인식하지 못했던 발언과 행동이 지금은 문제가 된다. ‘여의사’ ‘여군’ ‘여경’처럼 직업 앞에 자연스럽게 붙이던 말도 ‘남성의 일을 하는 여성’이란 뜻의 차별적 어휘가 될 수 있다. 그만큼 감수성이 예민해진 시대를 우리는 살고 있고, 다른 사람의 감정을 헤아리는 세심함이 필요해졌다.

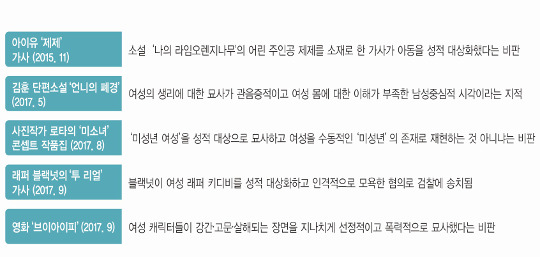

기존 인식이 달라진 세상과 가장 자주 충돌하는 영역은 대중문화다. 지난달 개봉한 영화 ‘브이아이피’는 여성 캐릭터를 대하는 방식이 격한 비판을 받았다. 여성이 강간·고문·살해되는 장면을 너무 선정적으로 묘사했다는 논란이 일면서 불매운동까지 벌어졌고, 결국 흥행에 실패했다. 29일 기준 누적관객 137만명은 손익분기점(300만명)에 크게 못 미치는 수치다.

대중, 문화에 이의를 제기하다

영화만이 아니다. 지난 5월 소설가 김훈은 과거에 쓴 단편소설로 뒤늦게 ‘여성 혐오’ 논란에 휩싸였다. ‘언니의 폐경’이란 소설에서 여성의 생리를 묘사한 장면이 특히 문제가 됐다. 실제 생리 현상과 거리가 먼 관음증적 표현이란 비판을 받았다. 여성의 몸을 이해하지 못하는 남성중심적 시각이 담겨 있다는 것이다.

작가의 해명은 논란을 키웠다. 김훈은 지난 6월 기자간담회에서 “여자를 ‘생명체’로 묘사하는 건 할 수 있지만 역할과 기능을 가진 ‘인격체’로 묘사하는 데는 서투르다”고 말했다. ‘언니의 폐경’이 2005년 황순원문학상 수상작이라는 점도 비판의 대상이 됐다. 당시 심사위원 5명이 모두 남성이어서 아무 문제제기 없이 이 소설에 상을 줬다는 주장이 나왔다.

‘미소녀’ 콘셉트의 사진으로 유명한 사진작가 로타도 대중의 비판을 받고 있다. 그가 여성을 표현하는 방식이 ‘롤리타 콤플렉스’에 가깝다는 의견이 많다. 어린 소녀를 성적 대상으로 묘사하고 나아가 여성을 수동적인 ‘미성년’의 존재로 표현하고 있다는 것이다. 결국 로타는 지난달 케이블TV에 출연해 이런 의혹을 해명해야 했다.

이렇게 문화 콘텐츠를 둘러싼 논쟁은 실제 고소·고발로도 이어진다. 지난 4일 서울 방배경찰서는 여성 래퍼 키디비(본명 김보미)를 성적으로 모욕한 혐의로 래퍼 블랙넛(본명 김대웅)을 검찰에 송치했다. 블랙넛은 자작곡 ‘투 리얼(Too Real)’ 등의 가사에서 피해자를 노골적으로 성적 대상화해 수치심을 주고 비하했다는 혐의를 받고 있다.

예민해진 감수성… 표현의 자유는?

각종 문화 콘텐츠에 문제를 제기하고 시정을 적극 요구하는 이들이 늘면서 창작자에게 재갈을 물리는 것 아니냐는 비판도 나온다. 시각디자이너 이모(27)씨는 “창작 과정에서 혹시 ‘혐오’ 비판이 나오지 않을까 신경 쓸 수밖에 없는 상황이 됐다”며 “내가 만들어낸 창작물이 디자인의 관점에서 먼저 얘기되기보다 그 안에 혐오 의도가 있느냐의 문제로 소비된다면 반갑지만은 않을 것 같다”고 밝혔다.

텍스트가 창작자의 의도와 무관하게 재단될 가능성도 있다. 가수 아이유는 2015년 신곡 ‘제제(Zeze)’에서 아동을 성적 대상화했다는 비판을 받았다. 소설 ‘나의 라임오렌지나무’에서 영감을 받아 직접 작사한 노래였다. ‘나의 라임오렌지나무’를 펴낸 출판사 동녘은 2015년 11월 페이스북에 “아이유가 가사에서 소설 속 다섯 살 어린이 제제를 성적 대상으로 묘사했고, 앨범 재킷에서는 망사스타킹을 신기는 등 잘못된 해석을 했다”고 비판했다. 이어 “표현의 자유도 대중의 공감 아래 이뤄지는 것”이라며 “다섯 살 제제를 성적 대상으로 삼았다는 것은 매우 유감스럽다”고 밝혔다.

‘표현의 자유’를 옹호하는 이들은 동녘의 공개적인 비판에 반발했다. 영화평론가 허지웅씨는 트위터에 “출판사가 문학의 해석에 있어 엄정한 가이드를 제시하는 것은 옳지 않다. 모든 문학은 해석하는 자의 자유와 역량 위에서 시시각각 새롭게 발견되는 것”이라며 “제제는 출판사에 동의하지 않을 것”이라고 밝혔다.

콘텐츠에서 창작자가 궁극적으로 말하려는 게 무엇인지 고려해야 한다는 주장도 있다. 곽영진 영화평론가는 “창작자의 의도가 정당하다고 해서 자연적으로 그 표현 방식과 재현된 결과물까지 정당화되는 것은 아니다”면서도 “상징과 비유로 가득한 허구의 세계라는 예술작품만의 특성이 존재하기 때문에 창작자가 하고자 하는 말이 뭔지를 고려하지 않을 수 없다”고 말했다.

스탠리 큐브릭 감독의 대표작 ‘시계태엽오렌지’(1971)도 폭력적, 선정적 묘사로 개봉 당시 논란의 중심에 섰다. 그러나 영화사에 길이 남을 걸작으로 살아 남았다. 그 안에 인간의 어두운 본성에 대한 탐구와 국가 권력의 억압에 대한 문제제기가 있었기 때문이다. 영화의 폭력성과 선정성도 쾌락적 자극을 넘어 문제제기의 수단이 될 수 있음을 보여줬다.

달라진 세상, 창작자로 살아가려면

이처럼 ‘표현에 대한 비판’과 ‘표현의 자유’가 빈번히 부딪히고 있지만 페미니즘 등 예민한 감수성을 요구하는 움직임은 거부할 수 없는 시대적 조건이 됐다. 신경아 한림대 사회학과 교수는 “과거엔 젠더폭력이나 차별이라고 인식하지 못했던 것이 지금은 그렇게 여겨지는 상황이 됐다. 특정 집단을 폄하하고 대상화하는 경향도 여전하다. 예술가의 표현 행위가 인간의 존엄을 침해한다면 잘못된 일”이라고 지적했다.

헌법은 표현의 자유를 보장하고 또 제한하는 실질적 경계로 작용한다. 헌법 21조 1항은 ‘국민은 언론·출판의 자유와 집회·결사의 자유를 가진다’고 규정하면서도 4항에 ‘언론·출판은 타인의 명예나 권리 또는 공중도덕이나 사회윤리를 침해해선 안 된다. 타인의 명예나 권리를 침해한 때에는 피해자가 배상을 청구할 수 있다’고 밝히고 있다.

다른 사람에 대해 좀 더 예민한 감수성을 요구하는 움직임이 오히려 더 나은 대중예술을 만드는 데 도움이 된다는 주장도 있다. 황소연 한국여성민우회 미디어운동본부 활동가는 “표현의 자유가 중요한 가치인 것은 맞지만 그것이 더 이상 자유가 될 수 없는 순간도 존재한다”며 “부적절한 재현에 대해 담론이 오가는 일은 예술적 자유를 제한하기보다 오히려 더 좋은 표현과 설정이 나올 수 있는 계기가 된다”고 말했다. 창작자가 자신의 창작 과정을 성찰할 기회라는 것이다.

곽영진 평론가도 “대중예술은 대중을 대상으로 만드는 콘텐츠라는 한계를 인정할 필요가 있다”고 지적했다. 그는 “표현의 자유와 그 표현을 했을 때 책임을 져야 하는 부분 사이, 그리고 창작자와 콘텐츠 소비자 사이의 상호작용을 통해 더 나은 표현방식을 만들어가야 한다”고 조언했다.

박경신 고려대 로스쿨 교수는 표현의 규제와 표현의 자유를 조율하는 일에서 기준은 ‘약자’여야 한다고 봤다. 이렇게 말했다. “약자들은 말할 수 있는 권리 자체가 부족하다. 사실 표현의 자유도 약자를 위한 권리이고, 혐오 표현을 규제하려는 것도 약자를 위한 일이다. 혐오 표현의 범위를 어디까지로 설정할 것인가가 관건인데, 명백히 약자에 대한 차별·폭력을 선동하는 표현으로 규제의 범위를 한정해야 한다.”

글=이형민 기자 gilels@kmib.co.kr, 그래픽=이석희 기자