C와 나는 종종 이스탄불 여행에 대해 얘기하는데, 그럴 때마다 카펫 팔던 남자도 소환된다. 우리가 이스탄불에서 숄을 하나씩 샀을 때 팔던 청년이 바로 옆 카펫 가게에도 가보라고 했던 것이다. “한국인과 결혼한 남자인데 한국인을 보면 반가워한다”면서 말이다. 만족스러운 쇼핑이기도 했고, 바로 옆집으로 가는 건 힘든 일도 아니었다. 옆집 주인은 의자를 내주고는 휴대폰 속 아내 사진을 보여주기 시작했다. 임신 중인데 한국에 있어서 늘 그립다고 했다. 거기까지가 좋았다. 그러니까 “지난밤 꿈에 아내가 나왔어요” 전까지.

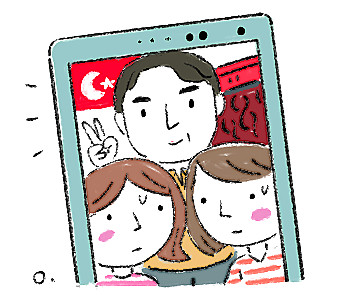

‘지난밤 꿈’부터 우리는 서서히 몸을 일으켰는데, 그의 이야기는 우리 몸짓보다 더 빠른 속도로 진행됐다. “꿈에 아내가 나타나서, 오늘 한국인들이 올 테니 잘 해주라고 했어요. 그래서 내가 스페셜 프라이스로 이 카펫을 드리고 싶은데!” 우리가 이제 여행 초반이라 카펫을 살 수가 없다고 말하자 그는 더 작은 사이즈의 카펫을 가리켰다. 우리가 외면하자 더 작은 사이즈의 카펫을. 그가 권하는 카펫의 사이즈는 점점 작아졌고, 우리의 이유가 되는 가방 사이즈도 점점 작아졌다. 그는 거의 모든 사이즈의 카펫이 이 가게에 있다고 했다. 결국 좀 단호하게, 우리가 카펫을 살 마음이 없다고 말하자 그는 이해한다며 사진 한 장만 찍자고 했다. 휴대폰 액정의 크기는 지금까지 등장했던 그 어느 카펫 사이즈보다도 작았다. 그 휴대폰 안에 우리 셋이 함께 찍은 사진이 남았다.

C와 나는 그의 이야기 중 어느 지점부터 우리가 ‘한국인’이 아니라 단지 ‘고객’인 것을 알아챘는지 되짚어보기 시작했다. 거의 모든 사이즈의 의심이 가능하다. 아무것도 의심하지 않을 수도 있고, 조금만 의심할 수도 있고, 모든 걸 의심할 수도 있다. C가 선택한 이야기는 한국인 아내도 애초에 없었다는 거였다. 그 말인즉 “이제 우리가 저 남자 꿈에 나올 수도 있어. 한국인이 오면 잘해주라고 계시를 내리겠지. 휴대폰에 우리 사진도 있잖아.” 그 말을 들으며 나는 괜히 숄의 출처를 재확인했다. 모든 건 거기에서부터 시작되었으니.

윤고은(소설가), 그래픽=공희정 기자