당일치기로 일본 유후인에 갔던 우리에게 허락된 시간은 다섯 시간 남짓이었다. 우리는 유명하다는 롤케이크로 허기를 달랜 후 유후인의 폭우 속을 산책했다. 우산을 쓰는 게 별 의미 없어 보일 만큼 비가 쏟아졌지만, 비는 우리가 인지하지 못하는 시간의 흔적들을 한 겹씩 벗겨내기에 모든 것이 더 선명해졌다. 색감도, 냄새도. 그러다 오후 세 시가 지나서 늦은 점심을 먹기 위해 식당을 찾아갔지만 확실히 애매한 시간대였다. 모든 식당이 ‘휴식’ 푯말을 내걸었고 우리가 버스를 타고 이곳을 떠난 뒤에나 다시 열 계획이었다.

결국 편의점에서 도시락을 샀다. 그리고 편의점 길 건너에 있던 의자에 앉아서 먹기 시작했는데, 아주 약간의 지붕이 있어서였다. 잠시 후 지나가던 노부부가 우리를 보고 뭐라고 말을 걸며 활짝 웃었다. 여행객이려니 했는데 알고 보니 우리가 누리고 있던 이 테이블과 의자, 지붕의 주인이었다. 그들은 서둘러 일어나려는 우리에게 천천히 먹고 가라는 말을 하고서 식당 안으로 들어가 자물쇠를 열었다.

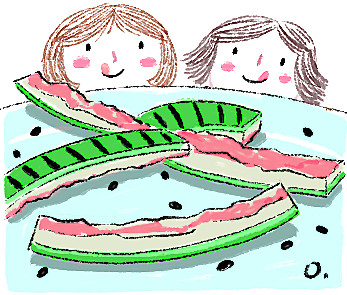

그리고 잠시 후 우리 앞에 수박 한 접시를 내밀었다. “디저트”라면서. 수박을 먹으며 내가 J에게 물었다. “너, 수박씨 어떻게 하고 있어?” 나는 수박씨를 접시에 뱉고 있었는데, 어쩐지 이 예쁜 접시에 수박씨만 동동 남겨 돌려드리기 미안한 생각이 들었던 것이다. J는 대답했다. “그래서 난 삼키고 있어. 씨까지.”

잠시 후 우리는 이런 고민이 불필요했다는 걸 알았다. 씨가 대수일까, 수박껍질이 어차피 남는 것을! 7월이 되고 빗소리가 선명하게 들리면 유후인의 그 수박 접시가 떠오른다. 낯선 이에게서 받는 친절과 배려는 덤이라 전혀 기대하지 않지만, 그래서 더 폭우 속의 색감과 냄새처럼 선명하게 각인된다. 며칠 전에 이 기억이 떠올라 다시 꺼내자 그 얘기를 듣던 누군가가 이런 말을 했다. “수박껍질까지 너희가 먹었다면, 주인 입장에서 그거야말로 미스터리였을 거야. 껍질도 씨도 없는 빈 접시 말이야.”

윤고은(소설가), 그래픽=공희정 기자