지미 카터 대통령의 ‘인권 외교’가 한국을 괴롭혔다. 카터는 박정희 정권 말기 인권문제를 주한미군 철수까지 연계했다. 박 대통령은 내정간섭이라고 반발하면서 핵 개발에 은밀히 나섰다. 이런 상황에서 1976년 6월 개최된 박정희·카터 정상회담은 최악이었다.

첫 한·미 정상회담은 6·25전쟁 막바지에 열렸다. 아이젠하워는 1952년 북진통일을 주장하는 이승만을 기피하다 우여곡절 끝에 만났다. 전두환은 11대 대통령 땐 한·미 정상회담을 갖지 못했다. 미국은 총칼을 앞세운 체육관 대통령을 못마땅하게 생각했던 것. 미국 ‘승인’이 절실했던 그는 12대 대통령 때 비로소 레이건을 ‘알현’할 수 있었다. 김영삼(YS)과 클린턴의 정상회담은 어색했다. 북한 문제 해법을 놓고 서로 생각이 달랐던 데다 19살 어리다는 이유로 YS가 클린턴을 하대한 것이 원인이 됐다는 후문도 있다.

김대중(DJ)·노무현·이명박과 정상회담을 했던 조지 W 부시는 DJ를 ‘디스 맨’으로, 노 대통령을 ‘이지 맨’으로 표현해 논란을 빚었다. 이 대통령에 대해선 ‘프렌드’라며 친근감을 표시했다. 박근혜와 오바마의 관계도 비교적 원만했다. 호칭은 당시의 한·미 관계를 대변했다. 그러나 자주 만나면 정분이 드는 게 남녀관계이듯 대통령 사이도 그렇다.

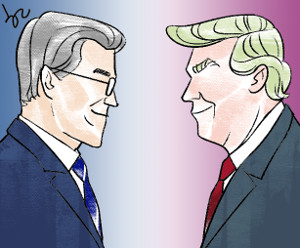

회담은 때론 아슬아슬했다. ‘힘의 외교’를 앞세운 트럼프와의 정상회담도 그럴 조짐이 다분하다. 거칠게 말하면 ‘조폭 외교’다. 문재인 대통령이 28일 워싱턴행 비행기에 올랐다. 트럼프는 시진핑 주석, 아베 총리를 비롯해 30여개국 정상과 회담경험을 쌓았다. 문 대통령은 첫 경험이나 승부사 기질을 가졌다. 대통령 말대로 성과에 연연할 필요는 없다. 그러나 정상회담은 가장 중요한 외교다. 정교함과 대범함이 동시에 요구된다. 북핵을 감안하면 시간은 우리 편이 아니다. 여유도 없고, 선택의 폭도 좁다는 것이다. 더욱이 상대는 변칙공격에 강한 트럼프다. 섣불리 나섰다간 그의 ‘악수 외교’에 당할 지도 모른다.

글=박현동 논설위원, 삽화=이영은 기자