“이건희 회장이 박수근(1914-1965) 작품을 아주 좋아하셨죠. 국민화가이잖아요. 가장 한국적인 화가라고 생각하신 것 같아요. 박수근 작품 가운데 대작은 드문데 거의 다 소장했거든요.”

박수근 이중섭 등 한국미술 간판 작가들의 전시를 열며 이들과 함께해온 현대화랑(현 갤러리현대) 박명자 회장은 4일 이렇게 술회했다. 그는 1970년 상업 화랑으론 처음으로 박수근 작가의 개인전인 ‘유작 소품전’을 열었다. 이후 20주기, 30주기, 45주기 기념전을 열었다. 이 회장은 현대화랑을 통해 1970∼80년대 박수근 대표작들을 수집했다.

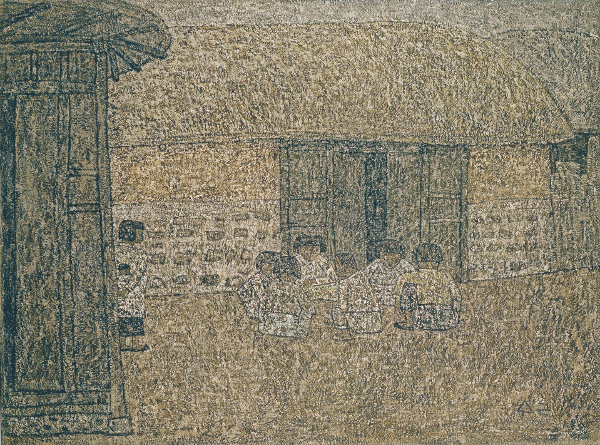

51세에 간경화로 갑작스레 작고하기까지 그림을 팔아 가족을 먹여 살리던 가난한 가장은 대작을 거의 남기지 못했다. 서울 종로구 창신동의 좁은 한옥, 비가 그대로 들이치는 대청마루가 아틀리에였다. 작품의 80%가 손바닥 2개를 펼쳐 놓은 듯한 3, 4호짜리 소품이었다. 그런 그도 대한민국미술전람회(국전)에 도전할 때면 50∼100호 대작을 그렸다. 유일한 100호짜리인 ‘농악’(1960년대, 162×97㎝)과 60호 ‘절구질하는 여인’(1954년, 130×97㎝), ‘유동’(游童, 1963년, 96.8×130.20㎝) 등의 대작이 국립현대미술관에 기증됐다. ‘절구질하는 여인’은 6·25전쟁 직후 야심 차게 그려 국전에 출품해 입선한 작품이다. 공기놀이하는 아이들을 그린 ‘유동’은 백내장 수술로 한쪽 눈을 실명하고 간경화로 고통받기 시작한 63년에 제작했다. 박수근이 작고한 65년에 열린 국전에 유작으로 출품된 가슴 아픈 사연이 있다. 이를 포함해 회화 18점, 드로잉 15점이 이곳에 왔다. 고향인 강원도 양구 박수근미술관에는 ‘아기 업은 소녀’(1962년, 34.3×17㎝) 등 소품 유화 4점과 드로잉 14점이 갔다.

박수근의 작품에는 일하는 여인과 천진한 아이들의 모습이 화강암에 선으로 새긴 듯 두터운 마티에르로 표현돼 있다. 여느 근대기 작가의 그림에서 볼 수 없는 형식적 독창성이 있다. 이 회장이 높이 평가하며 반한 이런 독창성은 박수근이 독학 화가라는 점에 기인하지 않을까 싶다. 박수근은 미술교육은 물론 고등교육도 받지 못했다. 양구의 독실하고 부유한 기독교 집안에서 태어났으나 할아버지의 광산사업이 실패하면서 7살 때부터 가세가 기울어 보통학교(초등학교)만 겨우 졸업했다. 유난히 미술 성적이 좋았던 소년 박수근은 12세 때 밀레의 ‘만종’을 보고 이렇게 기도하기 시작했다. “하나님, 이담에 커서 밀레와 같이 훌륭한 화가가 되게 해주세요.”

일제강점기 화가로 출세하는 길은 조선미술전람회에 도전하는 것이었다. 연필 살 돈이 없어 뽕나무 가지를 태워 만든 목탄으로 혼자 연습하던 박수근은 일약 18세에 수채화 ‘봄이 오다’(1932년)로 입선하며 화가의 꿈을 이뤘다. 23세 무렵부터 유화 도구를 장만해 유화를 그리기 시작했다. 그가 그린 유화는 유학파 서양화가들과 달랐다. 소재부터 실내에서 의자에 앉아 있는 모델을 주로 그리는 그들의 전형성에서 벗어났다. 아기 업은 소녀, 광주리를 이고 가는 여인, 시장에서 좌판을 펴놓고 장사하는 여인 등 현장 속의 서민들을 화폭에 담았다.

화강암에 선으로 새긴 것 같은 두꺼운 질감도 ‘아마추어리즘이 낳은 혁신’이다. 미대를 졸업한 화가들이 잘하는 날렵한 형태와 세련된 색채 구사에 익숙하지 않은 그가 대신 찾은 방법은 마티에르였다. 마애불을 연상시키듯 붓과 나이프를 써서 물감을 두텁게 바르고 굵은 선으로 대범하게 형태를 스케치했다. 그는 아호를 ‘미석’(美石)이라 짓고 화강암 돌을 옆에 두고 이 느낌이 나게 표현하려 애썼다.

대상에서 사실주의적 묘사는 의도적으로 없앴다. 똑같이 그리는 재현은 미대생들에 밀릴 수밖에 없었다. 박수근을 소재로 소설 ‘나목’을 남긴 박완서는 1952∼54년 그가 미군 PX에서 초상화를 그리던 시절 “그가 그리는 초상화는 못 그리는 그림 축에 들어 퇴짜 맞기 일쑤”였다고 전했다.

세부 묘사를 제거해 인물이 갖는 개별성을 포기함으로써 그가 그린 여인과 아이들은 구체적인 이름을 가진 고유명사가 아니라 전후의 각박한 시대를 통과하는 사람들의 보통명사가 된다. 짙고 가는 윤곽선은 인물들에게 현실의 물리적 시간을 초월해 영원성을 부여한다.

리움 부관장을 지낸 미술평론가 안소연씨는 “회화적 표현으로서 마티에르는 원시미술 혹은 소박파 화가들에게서 보이는 특징”이라며 “마티에르로 회귀는 미술사적으로 퇴행이며 아카데미에 반기를 드는 방법인 셈”이라고 평했다.

박수근의 작품에는 유독 여성이 많이 등장한다. 빨래하고 아이를 돌보고 절구질을 하거나 생계 전선에 나서 좌판에 앉아있는 이들이다. 화면은 모성적 힘으로 가득 차 있다. 전쟁 이후 성인 남자가 부재한 현실의 반영이거나 21세에 암으로 모친을 잃은 뒤 가장 역할을 해야 했던 박수근의 모성에 대한 갈망의 반영일 수 있다. 그림 속 여인들은 묵묵하지만 강인하다. 그들이 감내해야 할 회색빛 현실처럼 그림 속의 나무는 언제나 나목이다.

그림의 진가를 먼저 알아본 건 외국인이었다. 창신동 작은 한옥에는 그림을 사려는 외교관 부인 등 외국인들이 가끔 들렀다고 큰딸 인숙씨가 ‘내 아버지 박수근’에서 회고했다. 외국인 중 마거릿 밀러 여사는 미국으로 귀국한 후에도 그림을 구매하고 화구를 보내주는 등 후원하며 최대 23점을 소장한 것으로 전해진다.

가난했던 화가는 생전에 개인전 한 번 열지 못했다. 작고한 해인 65년 서울 중구 소공동 중앙공보관에서 유작전을 처음 열었다. 박완서의 소설 ‘나목’은 이 유작전 이야기로 끝난다.

손영옥 문화전문기자 yosohn@kmib.co.kr