굶주림에 지친 백성들이 인육을 먹는다. 금기에 손을 댄 이들은 죽어도 죽지 않는 괴물이 돼 다시 사람을 잡아먹는다. 이런 불가사의한 재앙 속에서도 양반들은 호의호식한다. 넷플릭스 인기 드라마 ‘킹덤’의 한 장면이다. 100년 전 타국에서 대한민국임시정부를 세운 독립운동가들에게 일제 치하 조선반도의 풍경은 100년 후의 드라마 속 장면만큼 처참함과 부조리로 가득했다. 이들에게 조선은 일부 양반 가문이 권력을 독점하고, 토지 소유가 불균등해 경제적 차별이 극심하며, 엄격한 신분제로 일부 계층만 교육받을 수 있는 불평등한 ‘킹덤’이었다.

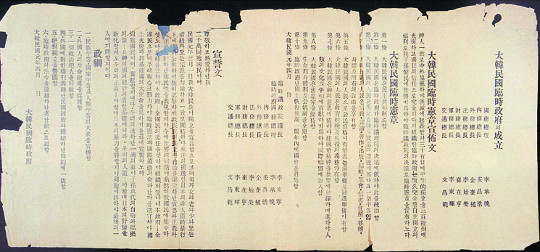

임시정부는 일제에 대한 저항을 넘어 조선왕조와 절연한, 완전히 새로운 나라를 꿈꿨다. 그 지향점을 담아 1919년 4월 1일 국호를 대한민국으로 정하고 ‘임시헌장’을 공포했다. 대한민국은 왕국이 아닌 민주공화제의 나라임을 천명했다. 임시헌장에는 주권재민의 3·1운동 정신이 고스란히 반영됐다. 3·1운동은 고종의 타계가 직접적 촉발이 됐지만 당시 인민들은 왕국으로의 회귀를 바라지는 않았다. 왕의 죽음은 역설적으로 왕 없는 나라를 열었다.

백성이 주인인 나라

임시헌장 제1조가 국체(國體)로 밝힌 민주공화국은 서구와 차별되는 ‘한국형 모델’이었다. 헌법에 민주공화국을 국가 체제로 명시한 것은 임시정부가 처음이었다. 민주공화라는 조합 자체도 당시로서는 생경한 것이었다. 조선의 신분제와 일제의 차별에 염증을 느꼈던 임시정부는 백성이 주인이 되는 나라를 만들고 싶었다. 임시정부는 당시 ‘왕이 없는 나라’와 같은 의미로 쓰였던 ‘공화’에 ‘민주’라는 말을 더했다. “과거에 황제는 한 명이었지만, 금일은 2000만 국민이 모두 황제”라고 한 안창호 선생의 연설은 임시정부가 꿈꿨던 민주공화국에 대한 가장 명쾌한 설명이다.

임시정부의 민주공화국은 귀천을 따져 차별하지 않았다. 권력도 백성들과 평등하게 나눠 가졌다. 임시헌장 3조에서 “대한민국 인민은 남녀·귀천·빈부·계급을 막론하고 평등하다”고 명시했다. 여성을 포함한 모든 인민의 선거권과 피선거권도 보장했다. 민주주의가 일찍이 자리잡은 미국보다 1년이나 빠른 속도였다고 역사가들은 말한다.

김현철 동북아역사재단 연구위원은 “서구의 공화제가 군주의 폐단으로부터 권력을 뺏어오는 과정에서 나온 것이라면 조선은 이미 망한 상태였기 때문에 권력을 빼앗는 것이 아니라 권력을 새롭게 만드는 것이 필요했다. 그래서 모든 사람에게 권력을 부여하는 것이 유리했고 진보적인 시도들이 거부감 없이 받아들여질 수 있었다”고 설명했다.

3·1운동 당시 거리로 쏟아져나와 “대한독립 만세”를 외치던 백성들도 임시정부의 구상에 많은 영감을 줬다. 평범한 민초들이 적극적으로 정치에 참여하려는 모습은 임시정부 인사들이 꿈꾼 민주공화국의 한 모습이었다. 김 연구위원은 “일제가 들어서면서 신분제가 폐지됐어도 여전히 양반들은 평민들을 낮게 평가했다”며 “3·1운동으로 민중 모두가 민주공화국의 일원이 될 수 있다는 것이 증명됐다”고 말했다.

다시 주목받는 ‘공화’

임시정부는 이념 갈등이란 파고를 기회로 활용해 ‘공화국’의 정체성을 더하기도 했다. 1930년대 임시정부 구성원들은 ‘부르주아가 지배하느냐, 프롤레타리아가 지배하느냐’라는 건국의 방향을 놓고 우익과 좌익으로 분열됐다. 왕이 아닌 다수의 지배를 천명하기는 했으나 그 다수가 누가 돼야 하는지를 두고 이견을 보인 것이다. 국가는 곧 ‘공공의 것’이란 공화의 이념이 무색해지는 순간이었다.

임시정부는 분열된 독립운동 진영을 통합하기 위해 평등과 균형을 강조한 조소앙의 삼균주의(三均主義)를 받아들였다. 삼균주의의 핵심은 주체들 사이의 ‘평등’이다. 평등한 정치 참여와 기회 보장을 통해 계급 사이의 균형을 꾀하면 특정 계급의 지배도 없어질 것이라는 게 임시정부의 판단이었다.

임시정부는 1941년 건국강령을 제정하면서 대한민국의 건국 정신이 삼균주의에 있다고 천명했다. 이어 “사회 각 계층이 지식 권력과 부의 균등으로 국가를 진흥하니 이는 우리 민족이 지켜야 할 최고의 공리”라고 선언했다. 강정인 서강대 사학과 교수는 “삼균주의를 받아들인 민주공화국은 ‘갑질’ 없는 세상을 의미했다”며 “임시정부는 정치뿐 아니라 교육과 경제적 측면의 불평등을 없애 주체들 사이의 진정한 균형과 안정이 유지되는 공화국을 만들고자 했다”고 설명했다.

임시정부가 꿈꿨던 나라가 됐을까

‘대한민국은 민주공화국’이라는 조문은 임시헌장에 처음 등장한 이래 제헌헌법(1948년)을 거쳐 지금까지 대한민국 헌법의 첫머리를 장식하고 있다. 군부 독재와 수차례의 개헌에도 임시정부가 그렸던 나라가 대한민국이 지향해야 할 상으로 계승되고 있는 것이다.

하지만 오늘날 한국 사회가 임시정부가 꿈꿨던 나라인지에 대해선 많은 의문이 따른다. 모든 권력이 국민에게서 비롯된다는 민주의 이념도, 주체들 사이의 균형과 평등을 바탕으로 공익을 도모하는 공화국의 이상도 삐걱거리고 있다는 지적이 나온다.

박찬승 한양대 사학과 교수는 “임시정부는 국민의 정치 참여를 중요시해 강한 대의민주제를 꿈꿨다. 임시정부의 국회 격이던 임시의정원이 대통령 임명권을 갖는 등 강한 권한을 갖고 있었던 것이 그 방증”이라며 “오늘날 국회가 임시정부의 기대에 부응할 만큼 민의를 잘 받들고 있는지 의문”이라고 말했다. 임시정부가 바란 공화의 모습도 오늘날 한국과는 차이가 있는 것으로 보인다. 박 교수는 “개인의 재산과 사적 이익만 중시하는 모습은 공화와는 거리가 멀다. 장애인 특수학교를 반대하는 모습만 봐도 그렇다”며 “우리가 과연 임시정부가 꿈꾼 공화국의 시민이라 할 수 있는지 반성해야 한다”고 말했다.

심우삼 기자 sam@kmib.co.kr