한국 반도체가 사상 최대 호황에도 활짝 웃지만은 못하고 있다. 미래에 대한 전망이 엇갈리고 있기 때문이다.

SK하이닉스는 2분기 영업이익 5조원을 돌파하며 사상 최대 실적을 달성했다. 삼성전자도 반도체의 선전으로 2분기 14조8000억원의 영업이익을 기록했다. 모바일, 자율주행차, 인공지능(AI) 등의 시대로 접어들면서 반도체 수요는 앞으로 더욱 늘어날 것으로 전망된다.

그럼에도 한국 반도체 업계가 미래를 바라보는 시각은 기대 반 걱정 반이다. 중국이 ‘반도체 굴기’를 내세우며 맹렬한 추격 의지를 드러내고 있기 때문이다. 중국은 2015년 ‘중국제조 2025’ 계획을 발표하며 주요 부품 및 소재 자급률을 2020년 40%, 2025년 70%까지 끌어올리겠다는 포부를 밝혔다.

하지만 중국제조 2025 발표 이후 3년이 지난 지금까지 중국 반도체 업체가 한국을 따라잡았다는 가시적 결과물은 없다. 삼성전자와 SK하이닉스가 주력으로 하고 있는 모바일 D램, 낸드플래시는 아직 중국 업체가 양산에 들어가지 못했다. 반도체 업체 관계자는 29일 “제품이 나와야 기술격차가 몇 년인지 정확히 알 수 있을 텐데 아직은 정확하게 파악하기 어렵다”면서도 “하지만 중국 업체가 언제 추격해올지 모른다는 위기감이 있다”고 털어놨다. 업계에서는 중국의 낸드플래시 양산 시점을 2020년으로 보고 있다.

LCD 디스플레이 1위 자리를 중국 BOE에 내준 것이 위기감을 증폭시키는 촉매 역할을 하고 있다는 분석이 나온다. 디스플레이산업은 대규모 투자와 기술력이 뒷받침돼야 하는 산업이라 중국이 쉽게 추격하기 어려울 것이라는 자신감이 있었다. 하지만 다른 나라에서 인재와 기술을 흡수하고 정부의 재정적 지원을 업은 중국 업체들이 결국 한국을 제쳤다.

반도체 분야에서도 비슷한 양상이 전개되고 있다. 중국 반도체산업의 선두주자인 칭화유니그룹은 최근 프랑스 칩셋 업체 랑셍을 22억 유로(약 2조8600억원)에 인수키로 했다. 칭화대 산하 산학협력 기업인 칭화유니는 과거에도 마이크론 인수 등 여러 건의 인수·합병을 시도했었다. 인수 의지는 확실하고 자금은 충분하다. 중국 정부는 2026년까지 반도체에 200조원을 투자할 계획인 것으로 알려졌다.

모바일 시대에 들어서면서 반도체 시장이 ‘승자독식’ 구조가 더욱 공고해졌다는 점은 한국에 유리하다. 프리미엄 제품에 수요가 몰리기 때문에 기술력이 떨어지는 중국 업체가 가격경쟁력으로 시장에 영향력을 끼치기는 어렵다. 중국이 2025년까지 반도체 자급률을 70%까지 끌어올리려 해도 중국 업체가 만들 수 없는 프리미엄 제품을 한국 업체가 계속 생산하면 중국 입장에서도 한국 제품을 쓸 수밖에 없다는 것이다.

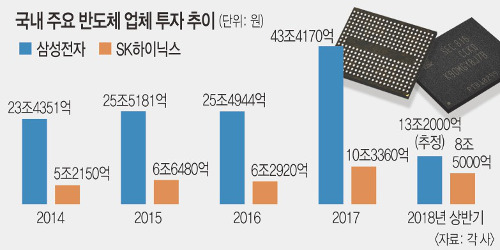

삼성전자와 SK하이닉스의 프리미엄 반도체 생산을 위한 공격적인 투자가 이어지는 것도 이 같은 이유에서다. 결국 국내 반도체 업계에선 “기술격차를 벌이는 것밖에 방법이 없다”고 입을 모은다.

김준엽 기자 snoopy@kmib.co.kr