8월 15일 광화문 집회 이후 우리 사회의 모습이 바로 ‘팬데믹 패닉’ 아니었을까. 악의적인 가짜뉴스의 확산, 종교의 이름을 한 광기, 때마침 다시 재유행하는 전염병…. 2020년 갑작스레 등장한 미증유의 바이러스를 의료적 불행이나 우연한 참사가 아닌 시스템의 붕괴로 해석한 슬라보예 지젝의 해석은 정확하다. 바이러스는 새로운 시스템을 요구하는데, 우리는 지금의 시스템이 무엇인지도 모른 채 갈등과 반목을 반복하고 있다.

바이러스는 뉴노멀의 시대를 밀어붙인다. 코로나19는 비상상황을 넘어 이제 우리 삶의 일부가 되어 버린 듯하다. 봉쇄 없는 방역, 빠른 추적과 격리, 이를 뒷받침하는 시민의식으로 코로나19 대처 모범국이었던 우리나라마저 2차 유행의 파고를 유연하게 넘고 있지 못하다. 지젝은 방역과 시장 경제를 양립 가능한 것으로 보지 않는다. 그는 새로운 공동체를 꿈꾸는 듯하다. 그것을 공산주의라고 부르든, 어느 지식인의 과대망상이라 치부하든, 자본주의에 복속시킬 참고문헌의 한 줄 정도로 취급하든, 한 가지는 확실하다. 앞으로의 세계는 지금까지의 세계와는 다르다. 따라서 우리에게는 새로운 차원의 상상력이 필요하다.

그 상상력의 원천은 결국 사람이다. 어떤 시스템이든 그것을 만들고, 지키고 발전시키는 주체는 시민이 되어야 한다. 지젝의 논리가 성립하기 위해서는 믿음직한 정부와 선량한 시민은 필수적이다. 그가 말하는 “조건 없는 전면적 연대와 전 지구적으로 조율된 대응”을 상상하기 어려운 것은 그것을 해낼 사람이 떠오르지 않기 때문이다. 트럼프에서부터 이웃집 김씨에 이르기까지… 그것은 어려운 일이다.

우리 인류는 같은 실수를 반복해 왔고, 그 실수를 잊어 왔다. 지금도 누군가는 유튜브로 가짜뉴스를 생산하고, 유럽 어딘가에서 마스크 반대 시위가 일어난다. 아마존 산림이 불타거나 벌목되고, 바다에는 유조선의 기름이 유출된되며, 플라스틱은 끝도 없이 생산되고 버려진다. 무엇 하나 속 시원하게 해결되는 게 없는데, 연대와 조율이라니, 괜히 속만 탄다.

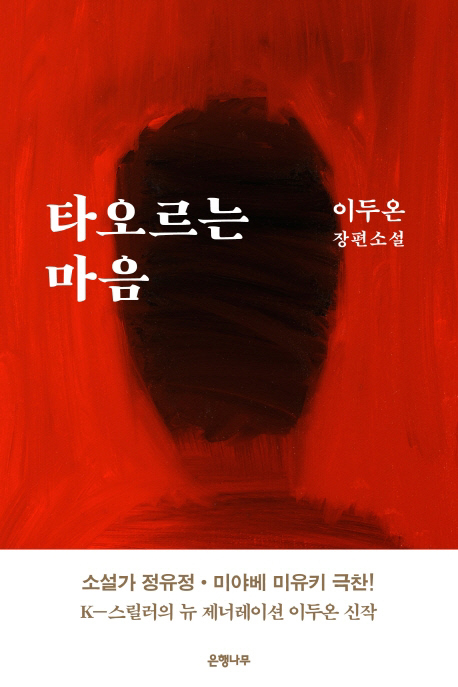

이두온 작가의 장편소설 ‘타오르는 마음’을 새까맣게 된 속을 달래려 읽었다. 세상일이 내 뜻과 다르고, 뉴스가 심사를 뒤틀리게 할 때, 스릴러는 좋은 피난처가 된다. 스릴러는 내 것이 아닌 고통이지만, 내 것과 다름없는 실감으로 이야기의 쾌감을 선사한다. ‘타오르는 마음’이 과연 그랬다. 사막이라 할 법한 평원의 한복판, 소도시 ‘비말’에서 끔찍한 연쇄살인사건이 일어난다. 자기만의 방법을 고수하며 살인을 저지르는 범인은 끝내 잡히지 않았고, 마을은 슬픔에 잠긴 것도 잠시, 살인 사건을 콘텐츠로 한 축제로 마을의 경제를 일으킨다. 수년이 지난 후, 축제를 탐탁히 여기지 않던 유가족 ‘나조’가 지난 살인 사건의 수법과 비슷한 방식으로 살해당한다. 주인공 ‘벤나’는 범인이 따로 있음을 확신하며, 친구 ‘오기’에게 자신과 함께 수사하자고 부탁한다.

살인마의 무모함과 잔악함은 소설 내내 환각과 환영의 분위기 속에서 아름다운 문장으로 세세하게 기록된다. 이야기의 말미, 문장은 내릴 수 없는 기차를 탄 듯 자꾸만 잔인해져만 간다. 마지막 페이지를 덮은 후 한참까지도 ‘깡, 깡, 깡, 깡’ 하는 소리가 귓가에 맴돈 것은 요즘 유행하는 노래가 아닌, 소설에서의 어떤 장면 때문이었다. 더 이상의 설명은 생략할 테니, 꼭 책으로 확인해 보시길.

그러나 사실을 말하자면 살인마도, 연쇄살인도, 괴상한 소리도, 정신병적 환영도 그들에 비해 무섭지는 않았다. 실로 무서웠던 건 천진한 얼굴로 살해의 현장감을 즐기러 온 관광객들이었다. 그런 관광객을 유치하기 위해, 이웃의 죽음을 활용하는 마을 사람들이었다. 그리고 그마저도 계급에 따라 처지가 나뉘게 된 ‘비말’의 현실이었다. 그들의 타락은 마치 전염병처럼 소리 없이 퍼져 나갔다. 축제 기간 그들은 비윤리를 윤리 삼아 관광과 체험을 즐기고, 게임에 참여했다. 타인의 죽음은 그들에게 애도의 대상이 되지 못했다. 그들의 관심은 다음의 두 문장이 전부다. “얼마나 재미있는가.” “얼마나 돈이 되는가.”

재미와 자본에 굴종한 사람들의 모습, 소름 끼치게 익숙하다. 어디선가 많이 본 것 같다. 그들은 스마트폰 안에 있을 것이다. 그들은 포털사이트와 저녁 뉴스에 있을 것이다. 그리고 그들은 거울 속에도 있을 것이다. 그 사실이, 내게는 스릴러 소설보다 더 스릴러처럼 느껴진다.

서효인 시인