지난주에 친구들과 함께 산에 올랐다. 중간쯤 가다가 도시락 가게에서 사온 도시락을 풀었는데 모두들 그다지 만족스럽지 않았던 모양이다. 화제는 갑자기 ‘학창시절 도시락’으로 바뀌었다. 나는 도시락을 떠올리면 기분이 마냥 좋지 않았다. 맞벌이였던 엄마는 새벽에 도시락을 세 개나 싸는 것을 힘들어했다. 엄마는 빠르고 쉽게 만들 수 있는 반찬 몇 가지를 번갈아 담아 주었다. 하지만 남의 떡이 커 보이기 때문이었을까. 엄마의 노력이 어떻든 간에 내 눈에는 다른 친구의 도시락이 더 맛있어 보였다.

A는 집안사정이 어려운 탓에 아무리 고기를 넣어 달라고 해도 엄마가 꽈리고추를 넣은 계란장조림을 싸주는 것이 불만이었다고 했다. 하지만 지금은 그 맛에 길들여져 일부러 고기를 넣지 않고 장조림을 만든다고 했다. B는 어릴 때 엄마가 돌아가셨으므로 B의 아빠는 딸의 도시락에 나름 신경을 썼다. 아빠는 칼집을 낸 비엔나소시지를 기름에 튀기지 않고, 소금을 넣은 뜨거운 물에 살짝 데쳐 케첩을 뿌려줬다. B는 지금도 비 오는 날에는 와이셔츠를 입은 채로 반찬을 만들던 아빠의 모습과 함께 소시지의 맛이 생각난다고 했다. C는 단 한 번도 맛있는 집밥을 먹어본 기억이 없다고 했다. 엄마의 요리 실력이 형편없어서 도시락을 싸가는 것이 창피할 정도였다는 것이다. 엄마는 요리하는 것을 싫어해서 주먹밥을 자주 싸줬는데 수십 년 뒤 그 맛없는 주먹밥을 더 이상 먹을 수 없다고 생각하면 슬퍼진다고 했다.

내 머릿속에는 새빨간 반찬이 떠오른 상태였다. 참기름과 설탕, 고추장, 진미채를 넣고 두 개의 숟가락으로 마구 비빈 그 촌스러운 반찬을 나는 ‘엄마 표 진미채 무침’이라고 소개했다. 학창시절에 나는 그 반찬이 이유 없이 싫어서 엄마에게 그 반찬을 도시락에 넣지 말라고 했다. 하지만 성인이 되어 자취를 하면서 종종 그 맛이 그리워서 재료를 사다가 직접 만들어봤다. 아쉽게도 그때 그 맛이 나지 않았다.

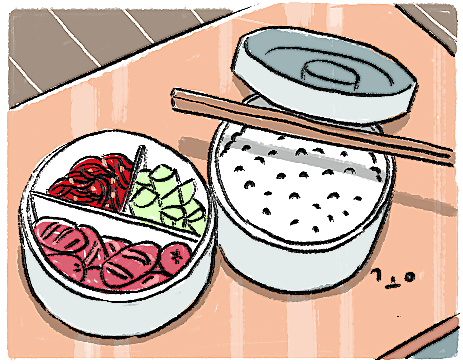

우리 입에서는 계속해서 군침이 돌게 하는 반찬의 이름이 흘러나왔다. 오이소박이, 연근조림, 김치볶음…. 우리가 좋아하는 반찬들은 모두 저마다의 사연을 갖고 있었다.

김의경 소설가