갈릴레이가 종교재판을 마치고 “그래도 지구는 돈다”고 외쳤다는 일화는 사실이 아닌 것으로 전해진다. 하지만 여전히 갈릴레이는 오랜 무지를 걷어내고 근대를 향한 발판을 마련해 준 위인이다.

실제 그의 삶은 어땠을까. 인간적 고뇌는 없었을까. 때로 모순적이진 않았을까. 이 질문들에 대한 답을 무대로 옮긴 극이 지난 5일부터 서울 중구 명동예술극장에 오르고 있다. 독일 작가 베르톨트 브레히트의 ‘갈릴레이의 생애’(연출 이성열)다.

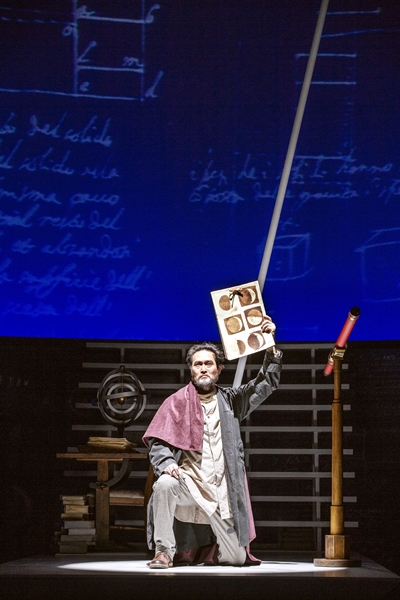

극은 17세기 이탈리아 과학자 갈릴레이의 30여년에 걸친 연구 과정을 담았다. 그는 망원경으로 태양의 흑점, 달 표면의 산맥 등 지동설의 증거들을 발견한다. 로마 가톨릭 교회는 이를 천동설에 바탕을 둔 교리와 사회적 질서를 무너뜨리는 것으로 여겨 그를 재판정에 세운다. 갈릴레이는 결국 주장을 철회한다.

극은 170분(인터미션 15분) 동안 갈릴레이의 생애를 능수능란하게 풀어낸다. 주목되는 건 그의 위대한 업적보단 인간적 면모를 그리는 데 무게를 둔다는 점이다. 그는 그리스인 조르바같이 생명력 넘치고 옆집 아저씨처럼 푸근하다. 지식을 향한 순수한 열정과 집념이 빛난다.

그의 인간적 결점도 살펴볼 수 있다. 연구 자금 마련을 위해 망원경을 자신이 처음 만든 것인 양 시의원들을 속이거나 연구에 몰두해 딸의 삶을 도외시하기 일쑤다. 무엇보다 평소 신념과 달리 죽음의 위협 앞에서 잠시 타협한다.

연극은 별처럼 떠 있는 위인에게 씌워졌던 판타지를 털어낸다. 그래서 일면 더 위대한 인간 갈릴레이의 모습은 우리 삶을 돌아보게 하는 데까지 이어진다. 최근 사회는 계급·젠더·세대 등 여러 문제에서 다양한 견해가 부딪치고 있다. 갈릴레이는 진실을 알리기 위해 갈등하고, 많이 좌절한다. 그럼에도 다시 한 걸음을 디뎌 나간다. 그의 모습은 사회 격변기 속 선택의 기로를 마주한 우리가 취해야 할 현명한 태도는 무엇일지 고민케 한다.

끝엔 희망이 있음을 말하는 작품이다. 갈릴레이는 “장애물이 있다면 두 점 간의 최단거리는 곡선일 수 있다”며 꼿꼿한 투쟁과 죽음 대신 시간을 택한다. 그리고 권력의 감시 속에서 근대적 성취를 담은 책을 세상 밖으로 알려내는 데 성공한다.

갈릴레이 역의 김명수와 노장 이호재 등의 호연이 돋보인다. 지난해 대한민국 연극대상 대상을 받은 ‘오슬로’ 제작진이 참여했다. 별 궤도처럼 원운동을 하는 무대연출과 한 척의 배를 연상케 하는 구조물은 시선을 사로잡는다. 춤과 노래를 섞어 뮤지컬처럼 표현한 점도 신선하다. 다만 배우들의 노래가 때때로 이질적으로 느껴져 아쉬움이 남는다. 몰입을 의도적으로 저지하는 장치를 두루 사용한 브레히트 원작과의 타협점으로 볼 수도 있다.

계급 갈등, 종교와 과학의 관계 등 다양한 결로 읽어낼 수 있는 풍성한 텍스트다. 브레히트는 연극이 현실의 모순을 드러내길 바랐다. 이 연출가는 “우리의 현재를 돌아보고, 새로운 세상을 향한 또 다른 길을 제시하는 시의성 있는 작업”이라고 했다. 공연은 28일까지.

강경루 기자 roo@kmib.co.kr