문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장은 20일 백두산 정상에 올라 굳게 맞잡은 두 손을 들어올리는 것으로 2박3일의 평양 정상회담을 마무리했다. 남북의 역사에 ‘훌륭한 화폭’으로 기록될 이 장면은 여러 의미를 함축하고 있다. 두 정상은 민족의 영산 맨 꼭대기에 서서 남북 주도로 한반도를 평화의 땅으로 만들어가겠다는 의지를 국제사회에 분명하게 각인시켰다.

문 대통령은 오전 9시33분쯤 백두산 천지가 훤히 내려다보이는 장군봉에 도착해 “이제 첫걸음이 시작됐으니 이 걸음이 되풀이되면 남쪽 국민들도 백두산으로 관광 올 수 있는 시대가 곧 올 것으로 믿는다”고 말했다. 김 위원장은 “분단 이후 남쪽에서는 백두산이 그저 바라만 보는 그리움의 산이 됐다”며 “오늘은 적은 인원이 왔지만 앞으로는 남측 사람들, 해외동포들이 와서 백두산을 봐야지요”라고 화답했다. 김 위원장은 “백두산 천지에 새 역사의 붓을 담가서, 앞으로 북·남 간 새로운 역사를 또 써나가야겠다”고 강조했다.

이에 문 대통령이 전날 평양 능라도 5·1경기장 연설을 언급하며 “이번에 제가 오면서 새로운 역사를 좀 썼다. 평양 시민들 앞에서 연설도 다하고”라고 하자, 리설주 여사가 “연설 정말 감동 깊게 들었다”고 거들었다.

문 대통령은 “나는 반드시 중국이 아닌 우리 땅으로 (백두산에) 오르겠다, 그렇게 다짐했었다”며 “그런 세월이 금방 올 것 같더니 멀어져서 영 못 오르나 했는데 소원이 이뤄졌다”고 감회를 전했다. 김 위원장은 “중국 쪽에서는 천지를 못 내려가는데, 우리는 내려갈 수 있어서 중국 사람들이 부러워한다”고 말했다. 천지에 내려가지 않겠느냐는 김 위원장의 제의에 문 대통령은 “천지가 나무라지만 않는다면 손이라도 담가보고 싶다”고 답했다.

김 위원장이 “(문 대통령과 남측 수행단의) 사진을 제가 찍어드리면 어떻습니까”라고 ‘깜짝 제안’을 하자 수행원들은 “아이고 무슨 말씀을…”이라며 웃었다.

김정숙 여사는 제주도 한라산 물을 가져왔다며 생수병을 꺼내 절반가량을 천지에 붓고, 천지 물을 그 병에 담았다. 가수 알리가 ‘진도아리랑’을 부르며 즉석 공연을 펼치자 다 같이 박수를 치며 따라 불렀다. 두 정상 일행이 천지에 머무는 내내 이런 화기애애한 분위기가 이어졌다.

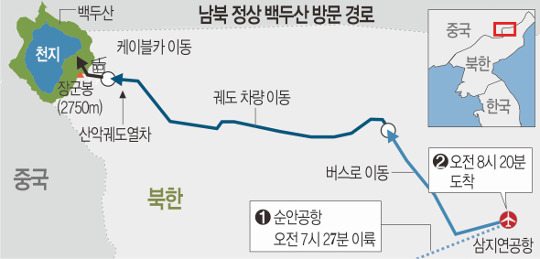

앞서 문 대통령 부부는 아침 일찍 평양 숙소인 백화원 영빈관을 나왔다. 순안공항으로 이동하는 동안 방북 첫날 때처럼 평양 시민 수만명이 거리에 늘어서서 뜨겁게 환송했다. 문 대통령도 창문 밖으로 손을 흔들며 인사했다. 이후 공군 2호기를 타고 삼지연공항으로 향했다. 먼저 공항에 나와 있던 김 위원장 부부가 반갑게 맞이했다.

양 정상 부부는 각각 차량을 타고 백두산 정상인 장군봉에 먼저 들렀다가 케이블카를 이용해 10시20분쯤 천지에 도착했다. 쌀쌀한 날씨 탓에 모두 두툼한 차림새였지만, 하늘만은 구름 한 점 없이 쾌청했다. 이날처럼 제대로 천지를 볼 수 있는 날은 1년에 수십 일에 불과하다고 한다.

백두산은 남북 모두에 의미가 깊다. 김 위원장에게는 결단의 장소다. 그는 2012년 집권 이래 중대 결정을 앞두고는 종종 백두산을 찾았다. ‘백두혈통’을 내세우는 김일성 일가의 뿌리이기도 하다. 무엇보다 65년 분단의 비극을 상징하는 장소다. 남북이 대립의 역사를 뒤로하고 평화 공존의 시대로 나아간다는 메시지를 발신하기에 최적의 장소인 것이다. 국제사회에 백두산이라는 새로운 관광지를 알린 효과도 무시할 수 없다.

이번 정상회담은 북·미 대화가 교착된 상태에서 열렸다. 남북 관계 개선과 군사적 긴장 완화를 적극 추진하기엔 부담이 있었던 게 사실이다. 그러나 문 대통령과 김 위원장은 두터운 신뢰를 바탕으로 남북 주도의 한반도 평화를 재확인했다. 김 위원장이 주변의 반대를 뒤로하고 서울 방문을 결정한 것이 대표적인 예다.

남북은 1972년 첫 합의문서인 7·4 남북공동성명을 발표한 이래 91년 12월 남북기본합의서 채택, 2000년대 두 번의 남북 정상회담에 이르기까지 더디지만 조금씩 평화 공존을 향해 나아갔다. 문 대통령 취임 후 세 번의 남북 정상회담은 이런 흐름을 가속하는 동시에 되돌릴 수 없는 흐름으로 만들었다는 평가가 나온다.

권지혜 신재희 기자, 백두산공동취재단 jhk@kmib.co.kr