▒ 고통

지금은 뭐하려나… 그리움에 밤잠 못 이뤄

“바보같이 아무것도 못 물어봤어. 그래서 손주가 몇 명인지도 몰라. 67년 만에 아들을 만났는데 할 말도 못하고 보내 매일 밤이 고통스러워.”

13일 서울 성동구 자택에서 만난 이금섬(92) 할머니는 시간을 한 달 전으로 돌리고 싶다고 했다. 그녀는 지난달 20일 전쟁 통에 죽은 줄 알았던 아들 상철이를 이산가족 상봉 장소인 북한 금강산호텔에서 만났다. 네 살이던 아들은 일흔이 넘어 있었다. 어떻게 살았는지, 고생은 안 했는지 등 묻고 싶은 게 산더미였다. 하지만 혹시라도 그런 질문이 아들에게 피해를 줄까봐 손을 꼭 잡고 눈물만 흘리다가 왔다. “한 번만 더 만나면 좋겠다는 생각뿐이야. 물어볼게 많은데….” 이 할머니의 주름진 얼굴에 눈물이 타고 흘렀다.

68년 만에 형을 만났던 이수남(77)씨도 상봉 후 새로운 아픔을 겪고 있다고 했다. 같은 날 서울 용산구에서 만난 이씨는 “이산가족 상봉 일정 2박3일 중 실제 대화를 나눌 수 있었던 12시간은 68년의 세월을 공유하기에는 너무 짧았다. 시간이 지날수록 이것저것 못 물어본 게 생각나 아쉬움만 남는다”고 했다.

두 사람이 가족과 생이별하게 된 건 한순간이었다. 이씨에겐 ‘쌀을 구해 오겠다’며 집을 나서던 게 형의 마지막 모습이다. 형은 며칠을 기다려도 오지 않았다. 이씨는 다른 가족과 피난을 떠나야 했다. 이 할머니는 피란가던 중 갓난 딸에게 젖을 먹이고 온 사이 남편과 아들을 잃어버렸다. 몇 년을 고통스러워하다 자신과 마찬가지로 북에 아내와 자녀를 두고 온 남자와 재혼했다. ‘곧 다시 북한에 가게 되면 각자 원래의 남편, 아내를 찾아가자’고 약속했다. 그렇게 60여년이 흘렀다.

가슴에 묻고 산 아들, 형과 다시 만났을 땐 꿈만 같았다. 그러나 재회의 후유증은 생각보다 컸다. 이 할머니는 요즘 아들에 대한 사무치는 그리움에 밤잠을 못 이룬다. 할머니는 “늙은 아들 모습을 처음 마주했을 땐 얼떨떨했다. 하지만 상철이가 살아 있는 것을 확인하고 나니 하루 이틀이 지날수록 새로운 고통이 찾아온다”고 했다. ‘상철이는 지금 뭐 하려나’ ‘아픈 데는 없나’ 하루에도 수만 가지 걱정이 든다. 나무껍질처럼 거칠었던 상철이의 손을 생각하면 그간 얼마나 고생했을까 싶어 방에서 가만히 숨죽여 울기도 한다. 아들의 안위를 제대로 묻지 못한 자신을 원망도 한다.

이 할머니는 수첩을 하나 사려고 한다. “내 나이 아흔인데 얼마나 더 살겠나. 상철이에게 하고 싶은 말을 수첩에 잘 정리해두려고. 내가 죽은 뒤 딸들이 상철이를 만나 전해줬으면 좋겠어.”

이씨는 추석 차례를 준비하면서 형을 만나지 못하고 세상을 뜬 어머니가 생각나 마음이 아프다. “어머니는 단 한 번도 형님 얘기를 한 적이 없습니다. 차마 입 밖에 내지 못할 정도로 가슴이 아프셨던 거겠죠. 대신 30년간 정화수를 떠놓고 기도를 하셨어요. ‘어머니가 형님을 봤다면 얼마나 좋아하셨을까’ 하는 생각이 가슴을 후벼 팝니다.”

이씨의 어머니는 평소 ‘내가 죽으면 한강에 뿌려 달라’고 했다고 한다. “어머니는 훨훨 날아다니고 싶다고 하셨어요. 형님의 생사 여부도 모를 때였지만 영혼의 세계에서라도 형님을 만나고 싶은 마음이셨을 겁니다.”

안규영 기자 kyu@kmib.co.kr

▒ 설렘

성묘 가서 아버지께 보고할 게 생겼어요

“이번 추석에는 돌아가신 아버지께 보고할 게 생겼어요.”

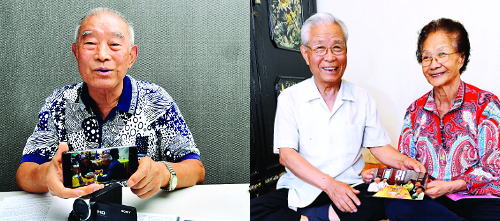

카메라 속에 담아온 동생 사진을 빤히 바라보던 김광호(81)씨는 이렇게 말하며 환하게 웃었다. 그는 지난달 제21차 이산가족 상봉 행사에서 1950년 흥남철수 때 헤어진 남동생과 68년 만에 재회했다. 얼굴을 마주했을 때 낯설기만 했던 백발의 동생은 이제 그가 ‘10년 더 살아야 할 이유’가 됐다. 추석을 2주 남짓 앞둔 지난 11일 김씨를 서울 서초구 자택에서 만났다.

김씨는 “죽기 전에 오해를 풀 수 있어 천만다행이었다”고 몇 차례 반복해 말했다. 함경북도 명천군에 살던 김씨와 그의 가족은 1950년 ‘메러디스 빅토리호’를 타고 남쪽으로 내려왔다. “일주일 정도 있다가 다시 돌아오면 된다”는 주변의 말에 어머니와 막내는 집에 남겨뒀다. 순간의 선택이 평생 한이 됐다. 상봉장에서 만난 동생 광일(78)씨는 “아버지, 형, 누나까지 저를 버리고 도망갔다”고 원망했다. “그렇게 헤어질 줄 알았으면 절대 두고 오지 않았을 것”이라는 형의 설명을 들은 뒤에야 마음의 앙금이 가신 듯했다.

상봉은 김씨에게 또 다른 선물을 안겨줬다. 기억하지 못하는 유년 시절의 추억이 동생과 만난 2박3일 동안 되살아났다. “동생이 말하길 누나가 자기를 유난히 아꼈다고 하더라고요. 누나가 수수떡을 구울 때 동생 입에 하나씩 넣어주곤 했다는데 나는 처음 들었습니다. 동생을 만나고 커다란 이야기보따리를 선물받은 기분이에요.”

김씨는 추석이 가까워지는 게 모처럼 설렌다고 했다. 남쪽에 함께 내려온 가족은 이제 모두 고인이 돼 경기도 파주 동화경모공원에 잠들어 있다. 김씨는 부인, 자식 내외와 함께 추석 당일 이곳을 찾을 예정이다. “이제까지는 꼭 하늘에서 북쪽 가족과 다시 만나자는 말밖에 할 말이 없었어요. 이번에는 고인들에게 말씀드릴 ‘보고거리’가 생겼습니다. 들릴지 모르겠지만 이제라도 마음 편히 잠드시라고 말씀드리고 싶어요.”

지난달 상봉은 제부와 올케, 조카를 만나고 온 조성련(84·여)씨에게도 희망이 됐다. 그는 이번 추석을 앞두고 유난히 표정이 밝다. 피란길에 휩쓸려 온 가족과 생이별한 그는 가족이 모이는 명절만 되면 말수가 줄어들었다. 지난 12일 서울 서대문구 자택에서 만난 조씨는 “평생의 소원을 이뤘다”고 목 메인 목소리로 말했다.

그는 북쪽 가족의 집 주소가 적힌 메모지를 손에서 놓지 못했다. 부모님과 동생 2명은 모두 세상을 떠났지만 이번 상봉 때 만난 조카가 아직 조씨 부모님의 집에 살고 있었다. “조만간 이산가족끼리 편지로라도 소식을 전할 수 있게 해준다고 하더라고요. 그래서 냉큼 주소를 모두 받아서 적어 왔습니다.”

남편 박갑일(79)씨도 “아내가 많이 밝아졌다”고 거들었다. 남쪽에 친정 가족이 한 명도 없는 아내는 이번에 처음으로 피가 섞인 가족과 재회했다.

조씨는 명절마다 느낀 외로움이 이제는 덜할 것 같다고 털어놨다. “추석이 되면 지난달에 만난 가족 생각이 더 간절해지지 않겠느냐고 묻는 사람도 있었어요. 하지만 이번 상봉이 마지막이라고 생각하지 않아요. 무엇보다 한 번이나마 만난 기억이 앞으로 살아갈 힘이 될 것 같습니다.”

이재연 기자 jaylee@kmib.co.kr